ЗА РУБЕЖОМ

Чехословакия

В. Кучера

«Хвала свету»

Долгое время Сватоплук Гавелка был известен как композитор только кинозрителю. В титрах таких популярных за пределами Чехословакии фильмов, как «Путешествие Гонзика», «Жажда», «Сентябрьские ночи», «Я пережил свою смерть», «Весенний воздух», стоит его имя.

Но в кино Гавелка пришел не новичком. Любитель музыки, он юношей участвовал в театральном кружке, брал уроки композиции у К. Йирака, собирал народные песни в Валахии, а позже выступал как цимбалист в Художественном ансамбле Чехословацкой армии. В то время он пишет ряд песен, танцев, музыкальных и хореографических сцен, вошедших в репертуар ансамбля, а в ноябре 1956 года выступает с первой симфонией, которая встретила заслуженное признание у слушателей и выдвинула ее автора на видное место в музыкальной культуре Чехословакии.

В последующие четыре года Гавелка работал над созданием монументального вокально-симфонического произведения, которое, по его замыслу, должно было стать своего рода жизненным кредо современного человека. 4 мая 1960 года в Праге состоялась премьера этого произведения — кантаты, которую композитор назвал «Хвала свету». Вскоре она была отмечена Государственной премией Чехословацкой Республики.

В качестве литературной основы Гавелка взял одиннадцать стихотворений из поэтического сборника выдающегося чешского поэта С. Неймана «Соната горизонтальной жизни», несколько их переработав1. В этом сборнике, созданном в 1935–1936 годах, Нейман в зрелой и оригинальной форме выразил свое подлинно материалистическое мировоззрение и выступил с решительным протестом против фашизма. Здесь же сильнее и энергичнее всего проявилась и другая характерная особенность его поэзии — чеканный слог, строгий и ритмичный.

Долгое время, как это было когда-то с поэзией В. Маяковского, именно данная особенность почерка Неймана казалась композиторам непреодолимым препятствием. Теперь же они все чаще обращаются к его поэзии. И не случайно. С точки зрения как метода изображения, так и стиля, лучшие произведения Неймана — прооб-

_________

1 Соответственно, в кантате одиннадцать частей, сгруппированных в три раздела: I. Хвала эволюции; Жизнь; Земля; Человек. II. Хвала современности; Хвала конкретности; Оптимизм; Тесто. III. Хвала земному; Дух; Хвала свету.

раз социалистической поэзии Чехословакии. Может быть, поэтому сегодня нас так волнуют образная оригинальность и сдержанный пафос неймановских стихов, в которых ощущается жизненный пульс современной эпохи.

Композитор глубоко прочувствовал поэзию Неймана и сумел ярко передать в музыке ее своеобразие.

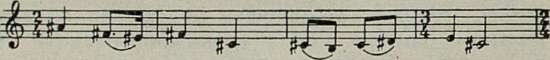

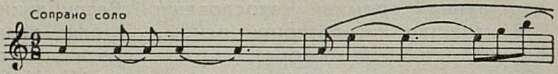

Мелодика кантаты вырастает из четырех интонационных центров: строгих, лапидарно сжатых мотивов — образов мужественной энергии и наступления:

Прим. 1

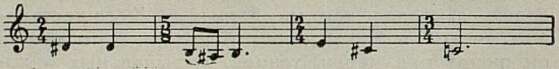

свободных лирических напевов песенного и хорального типа:

Прим. 2

Альт соло

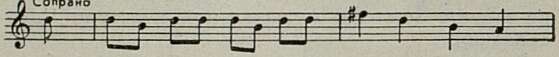

подвижных, скерцозных тем:

Прим. 3

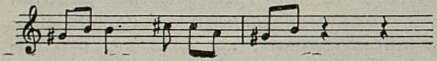

и широко, почти колоратурно распетых мелодий — как бы символов опьянения жизнью и светом:

Прим. 4

Несмотря на большой контраст этих типов мелодий, кантата отличается стройностью и стилевым единством. Стержнем, объединяющим огромное одиннадцатичастное полотно, является монотематический принцип. Большинство основных тем кантаты «прорастает» из начального ядра — характерного мотива, состоящего из разложенного уменьшенного трезвучия с добавленной уменьшенной септимой в обращении:

Прим. 5

Композитор не оставляет этот мотив в неизменном виде, а вычленяет из него отдельные интонационные элементы. Это, прежде всего, тритон, местами выступающий как уменьшенная квинта, местами как увеличенная кварта; септима (большая и малая) с соответствующими обращениями, интервалы которых пронизывают интонационную ткань многих разделов кантаты. Наконец, это различные тематические преобразования, сохраняющие интонационную связь с основным ядром. Словно ткани живого организма переплетаются в кантате близкие и далекие тематические соединения, которые и обуславливают интонационное единство произведения.

Другим существенным фактором, подчеркивающим это единство, является принцип лейтгармонии. Исходя из поэтического образа, исполненного внутреннего напряжения, могучей силы, неудержимо рвущейся из темноты к свету, из неволи к свободе (а это и является основным тонусом всего произведения), Гавелка нашел своеобразный гармонический комплекс — комбинацию минорной тоники с уменьшенным трезвучием повышенной VII ступени. Это своего рода характерный гармонический центр всей кантаты.

Значительную роль в организации музыкального материала кантаты играет полифония, вернее, контрастное многоголосие, близкое к народной инструментальной практике. Прекрасные образцы такого рода полифонической разработки в чешской музыке дали Дворжак и Яначек. Она типична и для других славянских музыкальных культур, особенно русской (подголосочная полифония). Гавелка творчески продолжает эти традиции. Весьма существенно к тому же, что не только в общем контуре, но и в деталях контрастного соединения голосов он исходит не из «инертного» движения материала, а из художественных, изобразительных потребностей. Особенно ярко это проявляется в синтезирующих репризах и кодах, в которых Гавелка свободно соединяет несколько тем, придавая этим разделам значение образных кульминаций. К этому композитора ведет и сам неймановский стих.

Как решает Гавелка проблему взаимоотношения частей и целого столь большого, развернутого произведения?

Используя принципы монотематизма и лейтгармонии, композитор в интересах единства целого стремится к максимальному контрасту между отдельными частями. Этой основной задаче подчинены и определенная последовательность самих поэтических текстов, и тщательно продуманный модуляционный план кантаты, и сопоставление тех или иных инструментально-хоровых тембров. Так, например, после «Хвалы эволюции» с ее сильным, насыщенным хоровым звучанием следует «Жизнь», написанная для сопрано соло с легким, пульсирующим аккомпанементом оркестра, а ее, в свою очередь, сменяет «Человек», где массивный смешанный хор сопровождается ударными инструментами, и т. п.

Может быть, следует сделать одно замечание, касающееся пропорций реприз отдельных частей кантаты. Думается, что репризы должны быть полностью подчинены закономерностям циклической формы, которая имеет свою собственную синтезирующую репризу в заключительной час-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Воспитывать молодежь по-коммунистически! 5

- Идеи бьются в наши дни! 12

- Претворяя народный мелос 22

- В поисках нового 25

- Поэмы любви и гнева 29

- «Сгибают меня». Из цикла «Мой край» 31

- Самое главное! 34

- Музыкант, гражданин, патриот 38

- «Ткачиха» 42

- Письма А. Н. Серова 46

- На балетных сценах Ленинграда 54

- Слушать музыку! 60

- Новый башкирский балет 62

- «Любовь к Отечеству» 64

- Еще о воспитании молодого артиста 66

- Бетховенцам — 40! 70

- В братских странах 72

- Памяти А. В. Гаука 75

- Письмо из Ленинграда 83

- Куда дуют ветры? 87

- Танцы острова Бали 91

- Трудное и благородное дело 95

- Слово газете «Говорит Москва» 98

- Далеко от Москвы 101

- Есть на карте город… 105

- Встреча с друзьями 108

- Уроки одной поездки 110

- По страницам газеты «Советский музыкант» 112

- Народные песни Аргентины 119

- «Хвала свету» 125

- Завещание большого художника 127

- Из глубины столетий 128

- Дружеские встречи 130

- «Слушайте все: Гримау был с нами!» 131

- Это пишут их газеты 133

- Труд многих лет 135

- Новое в вокальной педагогике 139

- «Солнце над Востоком» 141

- Музыкальный календарь школьника 143

- Нотография 145

- Отыщем сокровища советской музыки! 147

- Наши юбиляры: В. Х. Капп, А. Д. Мачавариани 148

- Хроника 151