гами на дешевую франтоватость костюм. Улыбка от уха до уха — сама угодливость. Молитвенно сложенные руки. Спина в три погибели. Прищуренные глаза шныряют по залу, словно отыскивая знакомых. Внезапно существо застывает. Оно увидело начальствующее лицо, и уже не в три, а в сто двадцать погибелей сгибается спина. Углы рта сходятся на затылке. Да ведь это Присыпкин! Клоп!

Не будь «Подхалима», трудно было бы проследить, откуда взялся замысел «Клопа».

Список сочиненных Якобсоном в последние годы балетов не так уж велик: «Сольвейг», «Шурале», «Спартак», «Хореографические миниатюры». Но каждый его хореографический опус значителен и самобытен.

У Якобсона богатейший словарь «пластической лексики». Здесь и тонкая стилизация норвежских спрингтанцев и халингов в «Сольвейг», и неистощимая фантастика хороводов лесной нечисти в «Шурале», и незабываемые барельефные сцены, а рядом с ними знойная томность танца гадитанских дев в «Спартаке», и много счастливых находок в огромной сюите «Хореографических миниатюр».

В разных спектаклях Якобсона разные пропорции режиссуры и «чистой хореографии». Ставя «Клопа», Якобсон должен был прежде всего решить проблемы драматургии и режиссуры. Только после этого мог возникнуть вопрос о пластическом языке.

Л. Якобсон абсолютно точно определил жанр своего спектакля: «Хореографический плакат» в двух актах.

И сразу возникает прямая ассоциация: «Окна РОСТА»!

Да, «шершавым языком плаката» Якобсон гневно, патетично обличает не только Присыпкина, мамашу, папашу и Эльзевиру Ренессансов, не только мутную накипь далеких годов нэпа. Он обращает свой гневный голос против тех, кто в наши дни ведет «клопиный» образ жизни, против тунеядцев, бездельников; он добивает это ненавистное племя отточенным оружием сатиры.

Через весь спектакль своими саженными шагами проходит сам Владимир Маяковский. Огромный, красивый, сильный, он стоит на авансцене, широко расставив ноги. Думает. Всматривается в жизнь. Видит картины первой мировой войны, жуткую пляску:

Выбежала смерть и затанцевала на

падали.

Хмурый, негодующий, Маяковский беспощадно обличает тех, кто повинен в этой бойне:

Когда же встанешь во весь рост ты,

Отдающий жизнь свою им?

Когда же в лицо им бросишь вопрос:

За что воюем?

И как воплощение этих слов по сцене проходят, проносятся, ковыляют те, о ком с мукой думает поэт.

А дальше штурм Зимнего, солдаты, рабочие, балтийцы, чеканящие «Левый марш»:

Кто там шагает правой?

Кто?

Он похож на балтийца — и бушлат, и тельняшка, но что-то в нем не настоящее.

Да ведь это Присыпкин!

...Какая поразительная, увлекательная творческая задача! Какой простор для композиторской мысли! Ведь все то, что мог бы сказать поэт, выражено в пластических образах, рисунком, динамикой своей напоминающих графику Маяковского, его плакаты, зарисовки, эскизы, разящие, как стих.

Да, Якобсон стилистически точно воспроизводит характер графических опытов Маяковского. Он добивается очень близкого сходства. Но... но только в статике! Как только фигуры приходят в движение, все меняется...

В «Спартаке» Якобсон создал галерею барельефов. Так, в каменной, монументальной неподвижности застывают рабы, гладиаторы, воины Спартака, и статика оказывается частным случаем динамики. Музыка Хачатуряна подтверждала это каждой своей фразой, каждым гармоническим пятном, тембральной насыщенностью, рубенсовским полнокровием.

Иное дело в «Клопе». Музыка не помогает сцене. Это становится особенно заметным в эпизодах, в центре которых оказывается сам Маяковский. Композиторы Ф. Отказов и Г. Фиртич, очевидно, всерьез поверили, что в спектакле «Клоп» можно обойтись только полечками и фокстротами, иллюстрирующими мир нэпманов, и обойти стороной истинных героев эпохи.

Неужели у авторов не возникала мысль о главном герое, о Маяковском? Неужели сухая, «бестемная», громогласная музыка, по временам вторгающаяся в пошловатую припрыжку полечек, и есть музыкальный аналог образа великого поэта — трибуна революции?

Мы живем в эпоху, когда коренным образом изменились представления о балетной музыке. После Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича, Кара Караева писать иллюстративную музыку, подкрашивающую каждый эпизод, создающую «приблизительный» для данной картины эмоциональный строй, уже невозможно.

Опыт последних лет решительно показывает, что с балетом связана серьезная проблема симфонизма, проблема обобщенных, сконцентрированных музыкальных характеристик. Не будь в советской балетной музыке напряженно бьющегося пульса симфонических конфликтов, симфонического психологизма, не появились бы ни Джульетта, ни Мехменэ-Бану, ни Отелло и Яго, ни Медной горы хозяйка, ни «цветной» юноша, полюбивший белую девушку Сарри. Тут не помогли бы ни тридцать два фуэтэ, ни прыжки до колосников, ни заноски, доведенные до темпа и длительности трели с фермато... Не помогли бы и никакие ухищрения балетной режиссуры.

С горечью пишу все эти трюизмы, потому что музыка в «Клопе» вызывает на этот разговор. Нельзя в наши дни повторять каждые два такта дважды, а образовавшийся четырехтакт — четырежды.

Несомненно, музыка «Клопа» звучит наиболее убедительно в непосредственно «нэпманских» сценах, в показе быта, повадок, шушуканья копошащегося мещанского клоповника.

Но и здесь она только иллюстрирует. Музыка как бы говорит: «Посмотрите, забавненько!»

Драматургия балета «Клоп» держится на фигуре Маяковского. Уберите ее — и нет спектакля. Именно потому, что Маяковский ведет линию сатиры, обличения, потому, что поэт беспощадно приговаривает обывательщину к смерти, балетмейстер и смог так красноречиво и остроумно рассказать об этой накипи, возникшей в нашей жизни в двадцатые годы.

И еще один важный драматургический центр ярко освещен в балете — трагедия Зои Березкиной. К чести молодой танцовщицы Н. Макаровой нужно сказать, что эту роль она насыщает огромным трагическим содержанием.

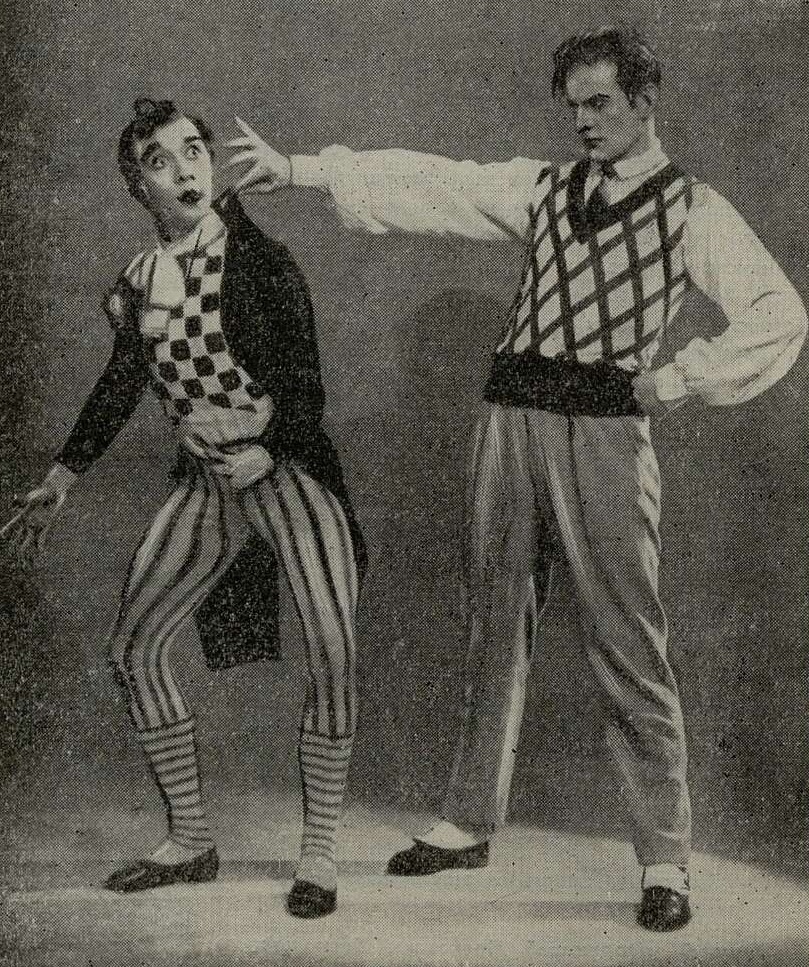

Маяковский — А. Макаров,

Присыпкин — К. Рассадин

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Воспитывать молодежь по-коммунистически! 5

- Идеи бьются в наши дни! 12

- Претворяя народный мелос 22

- В поисках нового 25

- Поэмы любви и гнева 29

- «Сгибают меня». Из цикла «Мой край» 31

- Самое главное! 34

- Музыкант, гражданин, патриот 38

- «Ткачиха» 42

- Письма А. Н. Серова 46

- На балетных сценах Ленинграда 54

- Слушать музыку! 60

- Новый башкирский балет 62

- «Любовь к Отечеству» 64

- Еще о воспитании молодого артиста 66

- Бетховенцам — 40! 70

- В братских странах 72

- Памяти А. В. Гаука 75

- Письмо из Ленинграда 83

- Куда дуют ветры? 87

- Танцы острова Бали 91

- Трудное и благородное дело 95

- Слово газете «Говорит Москва» 98

- Далеко от Москвы 101

- Есть на карте город… 105

- Встреча с друзьями 108

- Уроки одной поездки 110

- По страницам газеты «Советский музыкант» 112

- Народные песни Аргентины 119

- «Хвала свету» 125

- Завещание большого художника 127

- Из глубины столетий 128

- Дружеские встречи 130

- «Слушайте все: Гримау был с нами!» 131

- Это пишут их газеты 133

- Труд многих лет 135

- Новое в вокальной педагогике 139

- «Солнце над Востоком» 141

- Музыкальный календарь школьника 143

- Нотография 145

- Отыщем сокровища советской музыки! 147

- Наши юбиляры: В. Х. Капп, А. Д. Мачавариани 148

- Хроника 151