концепция, он находил собственные решения образа. Так протекала, например, работа над партией Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Гмыря отошел от традиционного исполнения и предложил свой образ, оригинальный, но, безусловно, спорный. Еще более «дискуссионным» оказался образ Сальери.

Выступление артиста в этой сложнейшей партии вызвало огромный интерес. Но образ, показанный Гмырей в Москве, Киеве, Ленинграде, не получил безоговорочного признания. Возражения он вызвал серьезные, в основном по поводу намерения всячески смягчить образ. По мысли Гмыри, Сальери доступно чувство искренней, именно искренней дружбы. В конце концов все сводится к случайному стечению обстоятельств, столкновению «в искусстве» двух жизненных дорог. Зависть Сальери — всего лишь производное от этого несчастного совпадения. Конечно, такая трактовка образа, явно противоречащая концепции Пушкина — Римского-Корсакова, вызывает недоумение. Пушкин, а всед за ним и композитор показывают Сальери человеком, логически пришедшим к мысли об отравлении Моцарта. Вот этого холодного расчета нет в образе, созданном певцом. При всем искреннем старании Гмыря не убеждает в правоте своего замысла. И потому новая работа Гмыри была принята не столь восторженно и единодушно, как его прежние вдохновенные создания. Особенно такие, как образы Сусанина, Валько («Молодая гвардия»), Тараса Бульбы, Кривоноса. Сколько настоящего энтузиазма и волнения, сочувствия возникает в зрительном зале, когда артист находит полное выражение мысли драматурга! Тогда образ начинает играть всеми гранями, а спектакль становится театральным действом в его высшем проявлении.

Гмыря чрезвычайно популярен. Особенно на концертной эстраде. Его любят везде, где только ему ни случалось выступать — в Киеве и Москве, в Ленинграде и Минске, в Харькове, Львове, за рубежом — в Праге, Софии, Пекине. Неизменный блестящий успех сопутствует его каждому выступлению. Артистизм Гмыри полон обаяния — вот его прирожденный дар! В чем же проявляется это обаяние? Конечно, в качестве голоса, в бархатистых тембровых нюансах разнообразных и разнохарактерных интонаций. Но основа у них всегда одна — лирическая. Гмыря — поэт-лирик. А где как не в сфере камерного жанра цветет искусство лирического высказывания! Песенно-романсовый репертуар артиста необъятен. Он поет русскую, украинскую и зарубежную классику, романсы и песни советских композиторов. В его исполнении любой опус становится как бы частью большого лирического монолога. Скромная форма романса раздвигается до размеров музыкальной новеллы. Таковы, например, в интерпретации Гмыри романсы Чайковского («Средь шумного бала», «Растворил я окно», «О, если б знали вы»), Бородина («Для берегов отчизны дальней»), Глинки («Я помню чудное мгновенье», «Сомнение»), Свиридова («Роняет лес багряный свой убор»). О его таланте психолога, умеющего в небольшом по размеру графическом рисунке передать целую трагедию, говорят «Старый капрал» (Даргомыжский), «Нищая» (Алябьев). Здесь все предельно просто, почти сурово.

О тематических концертах Гмыри, о том, как он «произносит» лирику Лысенко и Даргомыжского, Мусорского и Шостаковича, можно было бы написать отдельную монографию. Сколько бы тут обнаружилось чудесных находок, проникновенных наблюдений! Вот, например, программа, посвященная русскому бытовому романсу прошлого века: «запетые» «Разлука», «Колокольчик» Гурилева, «Горные вершины» Варламова.

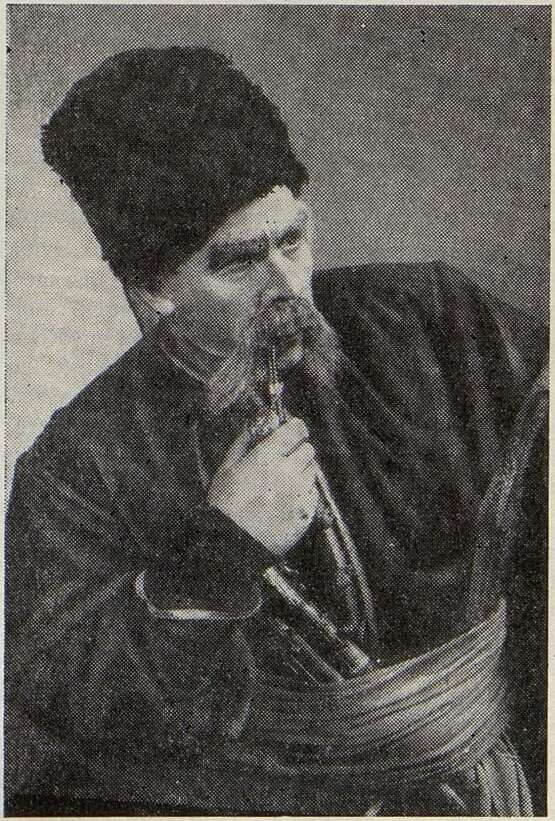

Тарас. «Тарас Бульба» Н. Лысенко

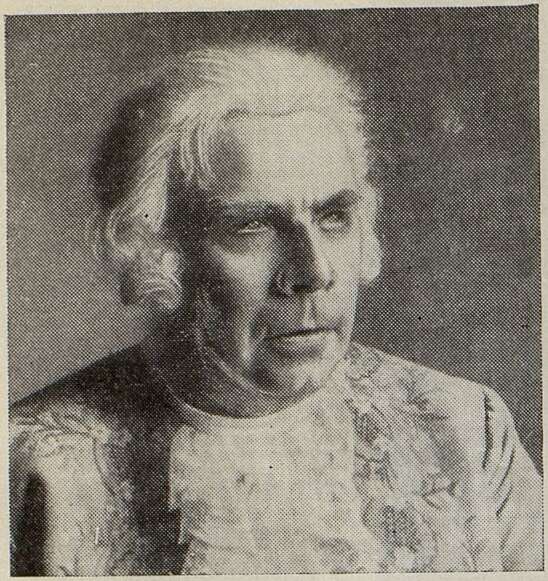

Сальери. «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова

Но едва уловимым «поворотом» интонации или неожиданным акцентом на слове, ничем, казалось, ранее не приметном, артист заставляет услышать глубокий драматический подтекст — возникает новое, большое произведение искусства. В одном случае звучность тускнеет, в другом она теряет свою «материальность», делается удивительно легкой, почти прозрачной. Тут уже нет речи о какой-либо примитивности формы, ощущение куплетности исчезает само собой, все воспринимается в едином потоке льющейся эмоции. А слово, его скрытый смысл? Когда слышишь, как Гмыря в том же самом «Колокольчике» произносит «далека, далека...», как «поют» здесь гласные, выражая безмерную тоску одиночества, начинаешь понимать мастерство художника, по-новому освещающего стершийся поэтический образ.

Моцарт, Шуберт и Шуман, Рахманинов и Косенко— темы-вехи в творчестве Бориса Гмырн на пути его непрестанных исканий. Ничто из пройденного им не забыто. Он вновь и вновь находит какие-то детали, краски, варьирующие первоначальный замысел.

О ком бы, о чем он ни пел, светится ли его рассказ ласковым юмором («Та куди Iдеш, Явтуше»), ведет ли он интимнейшую беседу о любви — в цикле Д. Шостаковича, или вводит в мир трагических раздумий — Шевченко — Лысенко («Думи моi, думи моi...»), или, наконец, обращается с ораторской речью («Бухенвальдский набат» В. Мурадели), — нигде нет ни малейшей аффектации или «нажима». Строгое, одухотворенное мастерство артиста не знает случайностей, все доведено до предельного совершенства. На всем его искусстве лежит печать заботы о лучшем, неустанной мысли вдумчивого художника-реалиста.

Мефистофель. «Фауст» Ш. Гуно

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151