ставляет себя слушать. Она же обеспечивает и чеканную ясность звуковых контуров сочинений.

Не каждый пианист отважится играть на концерте детские пьесы. В серии миниатюр из цикла Бартока «Детям» в простейших по фактуре пьесках Кентнер чутко уловил целую гамму трогательных эмоций, проникнутых ароматом бесхитростных народных напевов. Новинкой на московской эстраде были и «Марошсекские танцы» Кодая — блистательно «инструментованное» сочинение. Буйные взлеты страстных венгерских мелодий великолепно звучат в цветистой фортепианной «оправе». Произведение Кодая сразу захватило слушателей, И в этом немалая заслуга исполнителя.

Две тетради «Вариаций на тему Паганини» Брамса — суровая проверка для пианиста. Кентнер выдержал ее с честью. Великолепный охват всей формы произведения, сплочение сходных по характеру вариаций в четко оформленные контрастные группы, волевой мужественный ритм, интересные звуковые находки — скользящие воздушные октавные глиссандо, «вокальные» дуэты (в ля-мажорном Анданте), монолитные октавы на форте и т. д.

«На бис» Кентнер сыграл чуть ли не целую концертную программу: «Кампанелла» Паганини — Листа, Третья баллада, Ре бемоль-мажорный вальс, экспромты до диез минор и ля бемоль, мажор, этюд фа мажор Шопена. Можно было бы упрекнуть пианиста в увлечении динамическими неожиданностями, например слишком резкие звуковые «всплески» в кантабильных эпизодах экспромтов, некоторая форсировка звучания верхних регистров. Но гораздо важнее указать на то, что расположило многочисленную публику к нашему гостю: серьезность и яркость музыкального мышления, искренность, сдержанность, отсутствие всего внешнего, броского, большая пианистическая культура.

Мстислав Смирнов

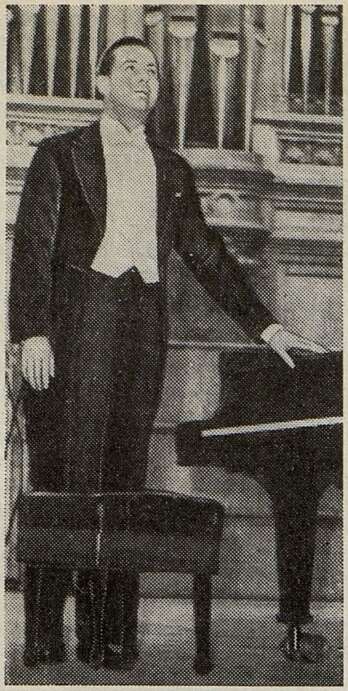

Малкольм Фрагер

Концерты Малкольма Фрагера (США) вызвали много споров. Одни сочли его игру воплощением совершенства, другим она показалась недостаточно глубокой и содержательной. Однако несомненно: дарование Фрагера огромного масштаба и, если учесть молодость артиста, весьма многообещающее.

Слово «отточенность» по отношению к исполнительской технике стало уже штампом. Однако именно это выражение, если ему вернуть его истинный образный смысл, как нельзя лучше характеризует игру Фрагера. Кажется, что отточенны сами пальцы пианиста — с такой точностью попадают они в самых трудных скачках и пассажах именно на то место клавиши, которое дает наиболее четкий и яркий акустический эффект. Фрагеру неведомы никакие технические препятствия, мешающие выявлению его художественных намерений. Фактурных сложностей и неудобств для него поистине не существует. С полнейшей непринужденностью чувствует он себя в наивиртуознейших эпизодах; с пассажами, октавами, аккордами в наибыстрейшем темпе обращается шутя... Но именно это «шутя» порой отражается на внутренней стороне исполнения: непринужденность в использовании средств и технических ресурсов перерастает в беззаботность по отношению к художественной цели.

Живет ли Фрагер исполняемой музыкой, увлечен ли он ее образами, захвачен ли ее чув-

ствами? Да, безусловно; в тех случаях, когда музыка ему по-настоящему близка, игра его достигает высокого художественного совершенства.

В целом близка была Фрагеру наивная простота и структурная четкость скарлаттиевских сонат, душевная ясность Соль-мажорной сонаты Гайдна. Близки артисту легкая грациозность и пьянящее веселье сыгранной с изумительным блеском Восьмой рапсодии Листа, трогательная безыскусственность старинной английской песни (ее обработка была исполнена в одном из концертов «на бис»). Близким было многое в музыке Прокофьева (Второй концерт, Шестая соната), прежде всего ее стремительная напористость и материальная сила.

При всем желании отвлечься от сложившихся традиций исполнения и воспринять музыку Шумана такой, какой она представляется Фрагеру, его трактовка шумановского Концерта и Соль-минорной сонаты не могла не вызвать недоумения. Технически безукоризненной игре не хватало настоящего душевного подъема, шумановской порывистости и лирических откровений. Сознательно или несознательно Фрагер отрицаетсвоим исполнением романтическую природу творчества Шумана. Но ведь романтика лежит в самой основе этой музыки! Вот и оказалось, что, отбросив романтическое начало, пианисту нечем было заменить его. В итоге интерпретация получилась, обедненной, сухо-формальной.

А вот в Первой сонате Брамса артист великолепно передал внутреннюю сущность музыкальных образов, захватил симфоническим размахом, богатством звучания. Пожалуй, именно в исполнении Брамса наряду с превосходным исполнением: Концерта Прокофьева можно увидеть залог дальнейшего творческого роста Фрагера, перспективу расширения и углубления: его художественных устремлений.

Вероятно, мы еще не раз встретимся с этим пианистом; несомненно, что раз от разувстречи эти будут все более интересны и значительны.

Д. Б.

Концерты в городах

На симфонической эстраде Ташкента

«Сокровищница симфонической музыки» — так назывался цикл концертов, проведенный в этом сезоне в Ташкенте. Он состоял из шести программ, включавших более двадцати произведений, среди которых были Шестая симфония П. Чайковского, «Волшебное озеро» и «Кикимора» А. Лядова, «Симфония памяти Кирова» В. Мурадели, «Рапсодия на молдавские темы» М. Вайнберга, «Польская сюита» А. Пануфника, «Молодежная симфония» азербайджанского композитора Д. Гаджиева (последние четыре прозвучали в Ташкенте впервые). Дирижировали гости — А. Стасевич, Исмаил-заде, П. Ядых, а также художественный руководитель оркестра Узбекской филармонии А. Козловский. Порадовали слушателей и солисты: пианист Ю. Айрапетян, виртуозно сыгравший Концерт А. Хачатуряна, и флейтист А. Корнеев (весьма редкое явление в наших концертах), который изящно и музыкально исполнил Концерт для флейты с оркестром ре мажор Моцарта.

Отрадно заметить, что симфонический оркестр Узбекской филармонии за последнее время вырос количественно и качественно, обогатил свою звуковую палитру новыми инструментами (челеста, контрафагот, альтовая флейта), а главное, пополнил свой репертуар новыми произведениями.

Цикл имел большой успех, но досадно, что посетить его смогли далеко не все любители симфонической музыки. Причина проста: организаторы концертов не позаботились вовремя о широкой рекламе. Республиканская газета «Кзыл Узбекистан» совсем не оповестила своих читателей об этом интересном событии, а другие, в том числе и «Узбекистон маданияти» («Культура Узбекистана»), уделили ему слишком мало внимания.

Хочется еще пожелать организаторам симфонических концертов: не обходите наших узбекских композиторов (право же, многие их произведения заслуживают быть включенными в. цикл!) и точнее договаривайтесь с известными музыкантами, имена которых значатся на афишах (например, Натан Рахлин и Борис Гутников), а на концерте зритель с ними так и не встречается.

К. Алимбаев

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151