Школа юных талантов

Общественность столицы отметила тридцатилетие Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. Чайковского.

Тридцать лет назад по инициативе профессора А. Гольденвейзера при консерватории была создана группа, в которой обучались особо одаренные дети. Эта группа положила начало новому музыкальному учебному заведению, которое можно цазвать школой юных талантов.

Мы попросили директора школы С. Кальянова рассказать читателям о ее прошлых и нынешних делах.

— Когда оглядываешься на прошлое, — сказал он, — то видишь, насколько выросла наша школа. В 1934 году ее окончило три ученика, а сейчас наши ежегодные выпуски достигают 30–40 человек. Всего за тридцать лет школа дала стране около тысячи юных музыкантов, которые, окончив музыкальные вузы, успешно работают в лучших симфонических и оперных оркестрах, в филармониях, ведут педагогическую работу. Среди них есть и композиторы, и музыковеды.

Школа по праву гордится тем, что около ста бывших воспитанников ее стали за эти годы лауреатами международных и всесоюзных конкурсов, фестивалей. С их творческими достижениями связан расцвет советской музыкальной культуры, их имена получили мировую известность. Назову И. Безродного, Л. Когана, Т. Николаеву, И. Ойстраха, Г. Рождественского, М. Ростроповича.

Рядом с ними нельзя не упомянуть имена педагогов, работавших в школе со дня ее основания. Это М. Андреева, Т. Бобович, Т. Кестнер, Л. Михайлова, Е. Ховен.

Сейчас у нас на трех отделениях — фортепианном, оркестровом и теоретическом — учится около четырехсот талантливых детей. И не только москвичи, а жители других городов, представители самых разных национальностей, в том числе якуты, буряты, азербайджанцы, татары. Есть даже ученики из других стран: Болгарии, Польши, Японии. Для иногородних детей при школе создан интернат.

К нам в школу часто приезжают гости из-за рубежа. В книге отзывов можно прочесть немало их восторженных записей по поводу того, как заботливо относятся в Советском Союзе к талантам, как много делается для того, чтобы природные способности детей активно развивались. Отрадно, что наша школа теперь не единственная, в стране создано около двадцати подобных учебных заведений.

Зрители о «Катерине Измайловой»

...В фойе вывешена афиша: «Театр им К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, секция зрителей Центрального Дома актера ВТО проводят обсуждение оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова».

...На балконе группа молодежи собралась возле пожилого человека. Он кричит: «Разве это музыка! Оглохнуть можно! Правильно сняли в свое время...» С ним спорят. Но не все. Сидевшая рядом со мной пара просто поднялась и ушла во время перемены картины. Стало быть, есть у оперы и противники. Стало быть, обсуждать надо.

Большой зал Дома актера ..полон. В президиуме — участники спектакля. На трибуне сменяют друг друга военный, музыковед, заводской мастер, научный работник, продавец нотного магазина, инженер, актриса. Кое-кто видел еще старые постановки в Ленинграде и Москве (большинство слушало оперу впервые).

«Музыкальные характеристики настолько выразительны, — сказала библиотекарь А. Смирнова, — что можно даже не смотреть на сцену, а только слушать музыку, и представишь себе, что там происходит. Например, всякий раз, когда появляется свекор, возникает тревожная, настораживающая музыка, и хочется предупредить Катерину об угрожающей опасности; удивительно, что она сама не обернется, не "слышит" опасности».

А вот мнение мастера Первого шарикоподшипникового завода С. Меркулова. «В музыке, — говорит он, — перекликаются отдельные инструменты оркестра так, что я, человек не имеющий музыкального образования, понимаю, о чем они рассказывают. Чувствуешь, что и для людей, мало сведущих в музыке, композитор сделал хорошее дело».

Высказывались и другие мнения.

Вот председательствующий Н. Пейко представил следующего оратора, юриста Васильева. Ему опера не понравилась, и он считает, что это

Новые назначения

Директором и художественным руководителем Большого театра Союза ССР назначен М. Чулаки.

*

Бывший проректор Ленинградской консерватории Э. Крастин утвержден директором Ленинградской филармонии.

*

Новые художественные руководители пришли в народные хоры — Омский (Ю. Пантюков) и Волжский (М. Чумаков).

Имени К. С. Сараджева

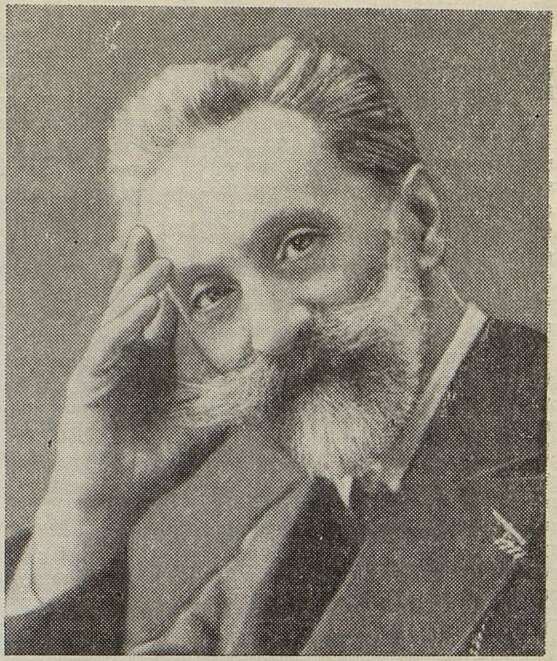

Сейчас, когда у нас в стране работают сотни самодеятельных симфонических оркестров, небезынтересно вспомнить, что такие коллективы возникали уже в первые годы советской власти. Один из них, созданный осенью 1924 г., носил имя своего организатора и руководителя Константина Соломоновича Сараджева. Выдающийся дирижер и замечательный музыкант, пламенный пропагандист советской музыки, К. Сараджев находил время и силы для работы с любительским коллективом (и делал это совершенно бескорыстно). В его коллективе, помимо преподавателей и студентов Механико-электротехнического института им. Ломоносова (при котором был организован оркестр, впоследствии дважды «переселявшийся»: сначала в Московское высшее техническое училище, а затем в клуб им. Ногина), принимали участие любители музыки самых разных профессий. Здесь можно было встретить инженеров, техников, врачей, юристов, педагогов, бухгалтеров... Состав оркестра достиг 85 человек. Самодеятельные музыканты собирались два раза в неделю. Это были не только репетиции, но и учебные занятия. Отделывая мельчайшие детали исполнения, К. Сараджев успевал попутно уделять внимание правилам звукоизвлечения, постановки рук, аппликатуры и пр.

В каждом сезоне коллектив давал 8–10 тематических концертов. (Большим успехом у слушателей пользовался, например, абонемент-

ный цикл, посвященный симфоническому творчеству Бетховена, в который вошли восемь его

____________________________________

(Продолжение текста «Зрители о «Катерине Измайловой»)

произведение почти 30-летней давности сейчас не имело смысла ставить.

Но если музыка в основном вызвала единодушную высокую оценку, то о спектакле говорили по-разному.

«Не будем прибедняться, — сказала актриса Л. Кайранская, — это спектакль высочайшего класса и высокого драматического напряжения!» Другие ораторы не были столь щедры в оценках.

Отдавая должное интересной работе коллектива, они в то же время предъявляли к спектаклю высокие требования, не желали мириться с малейшими недостатками. Всеобщее одобрение зрителей вызвало исполнение заглавной партии Э. Андреевой. Много раз с благодарностью называли имена Е. Максименко (Священник), Г. Дударева (Старый каторжник), Н. Исаковой (Сонетка), отмечалось, что эти сложные партии не только прекрасно спеты, но и отлично актерски сыграны. Что касается других исполнителей, в том числе центральных ролей — Бориса Тимофеевича, Сергея, Зиновия Борисовича, — то в их адрес высказывались критические замечания. Одних не удовлетворяла вокальная сторона исполнения, других не убеждало сценическое поведение. Спорили о том, соответствуют ли сочно бытовые, «кустодиевские» декорации И. Сумбаташвили музыкальному языку Д. Шостаковича? Правильно ли постановочное решение спектакля, скорее подсказанное Лесковым, чем музыкой?

Многие были глубоко не согласны с той точкой зрения, которую высказал аспирант Рейтман: «В опере никогда не было и не будет подлинного ансамбля. Требовать этого нереально. Уровень актерского мастерства у оперных артистов никогда не поднимался до уровня Качалова». К сожалению, постановщик спектакля Л. Михайлов в своем выступлении поддержал эту, казалось бы, изжившую себя «теорию». «Как же можно изъявлять неудовлетворение вокальной стороной спектакля, — спрашивал он, — если в нем поют четыре отличных вокалиста — Андреева, Исакова, Дударев, Булавин?» Еще как можно, Лев Дмитриевич! Зрителю, как ни странно, хочется, чтобы в опере все исполнители хорошо пели и к тому же выразительно играли!

Итак, обсуждение «Катерины Измайловой» прошло очень интересно и активно. Оно принесло пользу и зрителям, и коллективу театра. Надо только пожелать, чтобы почаще устраивались такие дискуссии, чтобы все новые советские спектакли выносились на суд широкого круга слушателей.

В. Б.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151