бассо остинато. Тема с вариациями1 концентрированно воплощает трагический образ, развивающийся на протяжении Аллегро. Характерно: там, где потребовалась такая концентрация, вариационная форма стала необходимой. Таким образом, она оказалась на вершине сонатной формы2.

В Скерцо иная картина. Если крайние его части включают варьирование лишь того «рассеянного» типа, который встречался в Аллегро (ср. такты 77–84 и 85–92, 93–96 и 97–100 и т. д.), то в трио с его песенной русской темой вариации уже вполне отчетливы, в них сосредоточено все развитие народного по характеру образа, светлого, отчасти пасторального, как бы на расстоянии отвечающего трагическому остинато первой части. Так ознаменовано начало перелома в общем содержании симфонии.

Крайне любопытна структура трио, также представляющая собой своеобразный ответ на коду первой части:

Иллюстрация (схема)

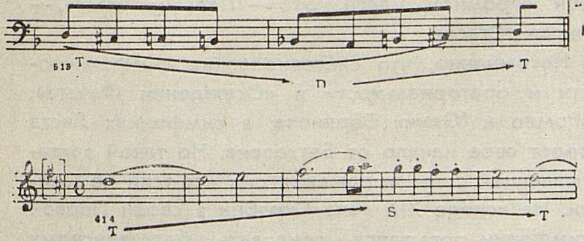

Здесь семь проведений восьмитактной темы «а», в коде — еще два, но уже вдвое большего масштаба. Те же самые структурные соотношения отличали и вариации похоронного марша. Мелодически их темы, однако, противоположны: остинато тяжело ниспадает от тоники к доминанте и затем поднимается, а в теме трио обратное — легкое движение вверх к субдоминанте и скользящее секундное ниспадание:

Нотный пример

И в этом различии мелодических линий тоже можно видеть своего рода «ответность» второй на первую...

С началом Адажио вариационное развитие вступает в новую фазу. Это подмечается в часто встречающемся определении его формы как двойных вариаций. Действительно, первая тема развертывается в мелодических вариациях, вторая варьируется тонально. Последнее ведет, собственно, к сонатности, так как один раз вторая тема излагается в тональности, характерной для экспозиции, а при повторении — для репризы сонатной формы.

Просветление образов усиливается по мере их движения к победному финалу. Вариационность все более и более высвобождается из-под скрывавших ее построений иной структуры; в ней композитор находит главные ресурсы для тематического развития.

Наступает финал. Минуя описание оркестрового вступления, обратимся к гимну «К радости». Подготовка его интонаций и накопление вариационности, проходившие параллельно, тут, наконец, сливаются воедино, и образуется песенная тема с вариациями. Это высшая фаза развития симфонии — и по содержанию, и по форме. Художественный образ, свободно парящий, вовлекает в свою «орбиту» все новые и новые контрастные приемы, но главенство остается за торжественностью и силой гимна.

Вариационна и средняя часть финала. Здесь, как в Аллегро и Скерцо, варьируются однократные повторения. Следующая таблица дает об этом представление (от Анданте, такт 595):

Иллюстрация (схема)

Так Бетховен преодолевает простую песенную куплетность, вводя свободно развивающиеся построения, фугированные формы, варьируя саму вариационность.

Финал симфонии связан с предыдущими частями не только вариационностью и интонациями темы радости. Будучи новой, эта тема, однако, имеет еще и иные связи с первыми частями. Так, си бемоль мажор марша напоминает об этой тональности в Аллегро и Адажио, а фугато с его триольным ритмом заставляет вспомнить о трехдольности Скерцо. Подобные связи в сущности продолжают то, что в изобилии встречается в других сонатно-симфонических циклах Бетховена.

_________

1 Вариаций сначала шесть на двухтактную тему, потом две на ее вариант (такты 527–530) и еще две четырехтактные.

2 Приблизительно так же расположены вариации на остинатную мазурочную тему в коде увертюры «Ивана Сусанина», но различаются они с бетховенскими характером музыки, ее жанровой основой.

Великая и глубокая идея потребовала широко разработанной новой формы. Весь опыт и вдохновение гениального художника были вложены в создание гигантского произведения, каким стала Девятая симфония.

*

Девять лет спустя после кончины Бетховена Девятая симфония прозвучала в Петербурге. Глинка тогда заканчивал своего «Ивана Сусанина». Он присутствовал на репетициях и слушал великое творение бетховенского гения на премьере 7 марта 1836 года. Оно произвело на Глинку неизгладимое впечатление. Автор известного труда «Бетховен и три его стиля» В. Ленц рассказывал, что видел у Глинки на глазах слезы восторга при исполнении Девятой симфонии1. Живость этого впечатления сохранилась у творца «Сусанина» до поздних лет и засвидетельствована М. Балакиревым2.

Так как ко времени знакомства русского композитора с Девятой симфонией его оперный первенец уже завершался, невозможно говорить о непосредственном влиянии на него бетховенской симфонии. Но сколько общего в устремлении этих произведений к финалу, хотя каждое необыкновенно самостоятельно и по содержанию, и по жанру, и языку! Когда-то Стасов, отвлекаясь от навязанного Глинке текста, с восхищением писал о великом значении музыки «Славься», как небывалого народного гимна. Именно гимничность с ее необыкновенным размахом роднит хор «Славься» с финалом Девятой. Оба они развиваются в вариационной форме, причем она обобщает длительный вариационный процесс. Напомним, что в опере Глинки, по наблюдениям Серова, примерно тот же, что в Девятой симфонии, принцип формирования заключительной темы (см. статью Серова «Роль одного мотива в целой опере»).

Так у двух великих художников независимо друг от друга сложился в общем один и тот же принцип: многообразная художественная концепция развивается, устремляясь к гимническому торжественному финалу, тема которого формируется в сложном тематическом процессе; финал пронизан вариационностью. Очень часто приходится читать о связях Глинки с Моцартом, но мало пишут у нас о связях его с Бетховеном. Между тем мощь симфонического развития у Глинки скорее можно сопоставить именно с бетховенской. В глубине тематических преобразований «Ивана Сусанина» (постепенность утверждения интонаций «русского тематизма» и таяния, исчезновения ему контрастирующего) чувствуется бетховенская сила и логика. Речь не о влиянии Бетховена (многие ли из его крупных сочинений были известны Глинке до 1836 года?), но о силе и направлении развития музыкальных образов.

Вариационность «Славься», как и других частей оперы, была обобщением песенных форм народного искусства. В свое время это, как известно, вызывало нападки реакционной критики. «Песня простолюдина хороша в опере как песня; но если целый финал будет развит по образцу песни, если везде мы будем слышать, с некоторыми вариациями, незначительными в отношении главной характеристики предмета, все одну и ту же песню, то не вправе ли мы отказаться от этой народности в искусстве, которая сжимает фантазию без пользы для искусства?»1 Так писал анонимный критик, не осмеливаясь назвать финал «Ивана Сусанина», хотя статья посвящена именно этой опере. За его словами скрывалось выступление вообще против песенно-вариационных методов развития, широчайшим образом примененных в «Иване Сусанине».

И в Девятой Бетховена песенно-вариационный финал был одним из проявлений народности симфонической музыки. Бетховенская симфония вобрала в себя ораториальность, все массовое в музыкальном искусстве, что было накоплено в его время. Бетховен «только и думал об истории и всем человечестве, как одной огромной массе. Это — Шекспир масс», — писал Стасов.

Несомненно, что синтезирование симфоничности и ораториальности в «Осуждении Фауста», «Ромео и Юлии» Берлиоза, в симфониях Листа ведет свое начало от Бетховена. Но такой захватывающей силы выражения они все-таки не имели. На исходе XIX века Скрябин в своей Первой симфонии попытался следовать бетховенскому образцу, создав гимн искусству. Но конгениальным «собратом» гимна «К радости» стал, пожалуй, только глинкинский хор «Славься». Сопоставление финалов Девятой симфонии и «Ивана Сусанина» позволяет поднять проблему

_________

1 Труд Ленца вышел при жизни Глинки, и он, вероятно, его читал.

2 Сб.: Глинка в воспоминаниях современников. М., 1957, стр. 292.

1 «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 44; разрядка в подлиннике.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Голос партии 7

- Мобилизовать все резервы! 10

- Они смотрят в будущее 12

- Наше слово 20

- С любовью к детям 22

- Международный форум педагогов 25

- Радость художника 27

- Быть солдатом партии 30

- Высокое право, высокий долг 32

- Щедрость таланта 40

- Юбиляра поздравляют 41

- Юность вдохновенной музыки 42

- После премьеры 52

- Письма и встречи депутата-коммуниста 58

- Из неопубликованных стенограмм Вл. И. Немировича-Данченко 62

- Песня Григория 68

- Бомба и знамя 70

- Завет Бетховена 76

- Страницы биографии 82

- На беляевских «пятницах» 84

- Обновленная «Русалка» 87

- «Подпоручик Киже» в балете 90

- «Каменный гость» 93

- Борис Гмыря 95

- Евгений Мравинский 99

- Америка приветствует ленинградцев 101

- Жизнь подсказывает 104

- Действовать сообща 105

- В концертных залах 108

- Посвященный Ленину 117

- Обсуждаем статью «Планировать творчески!» 120

- Музыка и публика 125

- Карл Орф — для детей 127

- Миф об исповеди Сальери 136

- «Музыкальное наследство» 143

- Для детей и юношества 145

- Хороший подарок школьникам 147

- Наши юбиляры. В. М. Богданов-Березовский, Е. В. Гиппиус 148

- Хроника 151