янку. Крестьянская песенная интонация удачно соединена здесь со скупым, но выразительным сопровождением, мелодическая напевность — с повествовательной декламацией. Гармонический язык обнаруживает влияние Мусоргского, драматургические приемы — воздействие драматического, театрального стиля Прокофьева. Это не упрек. После Мусоргского, после Прокофьева нельзя писать так, как будто их не было. Открытия великих художников обесцениваются только у их подражателей, у талантливых людей они становятся достоянием творческой мысли.

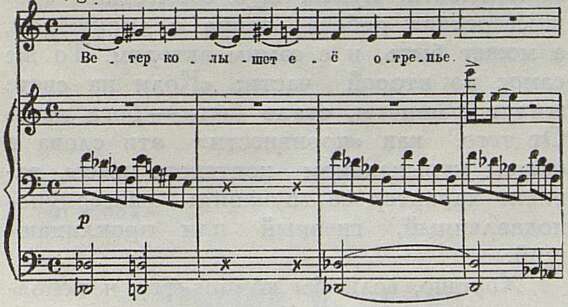

Следующий отрывок из среднего раздела второй картины подтверждает это достаточно красноречиво. Ни тип мелоса и гармонического изложения, родственные Мусоргскому, ни прием драматического нагнетания, взятый из арсенала театральной музыки Прокофьева, не лишают образ индивидуальной выразительности. Один, казалось бы, незначительный характерно прокофьевский штрих, повисающая октава звука «ми» в высоком регистре флейт и скрипок, — и перед глазами вся картина, щемящая своей правдивостью: развевающиеся по ветру, словно живые, одежды убитой женщины:

Пример

То же в заключении третьей части («И рыжая струйка из детского уха стекает в горсть материнской руки»), где многократное повторение слова «стекает» совершенно очевидно использует драматический прием создания гнетуще однотонного звучания («пити-пити»), гениально изобретенный Прокофьевым в сцене предсмертного бреда Андрея в опере «Война и мир». В кантате это один из наиболее впечатляющих моментов.

Раскрывая различные аспекты лирического воплощения темы — от первых скорбных интонаций хора и строгого распева певца-солиста до трагически звучащего шепота «стекает, стекает...», музыка сохраняет всюду суровый колорит драмы.

Но в той же третьей части, после первых выразительных слов речитатива, начинает звучать мелодическая декламация («С какой заботой детская шейка...»), которая настораживает, настораживает своей «чувствительностью». Композитор впал здесь в эстетическую ошибку: он написал музыку, исполненную сочувствия и жалости, в то время как воплощаемая им картина требовала совершенно иной красочной палитры, более суровой, обобщающе объективной. В самом деле, что может прибавить к сильным словам поэта слезливая мелодия, хотя бы и искренняя? Чем значительнее чувство, событие, тем менее оно допускает иллюстрацию, тем настоятельней требует оно сложной поэтической переплавки, которая только и способна сделать такое чувство, событие достоянием искусства. У Лазарева же это именно иллюстрация, не более:

Пример

Дальше — еще хуже: типично романсный мелос и общий выспренный тон вносят в музыку элемент, чужеродный характеру тех событий, о которых она повествует.

И уже совсем печально обстоит дело с четвертой частью. Вот как выглядит суровый «человеческий пейзаж», нарисованный поэтом, у композитора:

Пример

Начав трагедией, автор кончил мелодрамой. Не приходится говорить, насколько музыка уступает здесь поэтическому тексту. Талантливому композитору изменил элементарный вкус. Даже «мелодия горя» и та утрачивает в четвертой части свою выразительность; опрощенная гармония с плоскими кадансами делает ее звучание безотрадно унылым.

Последняя часть в меру торжественна и финальна. Композитор ушел здесь, по существу, от своего замысла и вместо страстного финала, наполненного гневным чувством («Не забудем! Не простим!»), написал музыку, сбивающуюся на риторику.

*

Произведение, впервые исполненное симфоническим оркестром Московской филармонии и Республиканской русской хоровой капеллой, прошло без особого успеха. После всего сказанного это вполне объяснимо. Кантата несет на себе следы надоработанности, может быть, спешки. Последнее дает себя чувствовать и в партитуре: она бедна красками, не лаконична, а именно бедна, порой однообразно криклива (композитор следует здесь далеко не лучшим образцам). Но даже то, что могло прозвучать, — первые две части, ряд моментов в третьей, по-настоящему не прозвучало. Почему? Сочинением дирижировал отличный, серьезный музыкант К. Кондрашин, пели хорошие, музыкально одаренные певцы В. Левко, Г. Писаренко, Е. Кибкало, давно зарекомендовавшая себя Республиканская русская капелла (худ. рук. — А. Юрлов.).

По-видимому, есть что-то неудовлетворительное в самой системе организации концертов новой музыки. Исполнители едва успевают выучить произведение; интересно же интерпретировать его (в чем особенно нуждается пьеса, впервые исполняемая) — до этого просто не «доходят руки», не хватает времени. Между тем есть вещи, которые требуют более длительного постижения, с налету их не возьмешь. Например, не так просто соединить в цельный художественный образ широкое вокальное звучание и ораторскую, чисто разговорную интонацию, как в первом монологе: «Но я это видел. Своими глазами. Понимаете? Видел сам». Для этого, кроме красивого голоса и музыкальности, нужна еще совместная «режиссерская» работа певца с дирижером, а может быть, и с самим автором. То же самое во второй части: «Коли на свете живут фашисты, стало быть — бога нет». От того, как «произнести» эти слова в общем музыкальном контексте пьесы, зависит характер ее звучания: растерянно-подавленный, гневный или проклинающий.

Хорошо, если бы композитор и исполнители вновь вернулись к произведению. Оно этого заслуживает.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Стоять на почве жизни 5

- Мир — труд — искусство 8

- Слово и музыка 13

- Любовь к искусству — любовь к людям 16

- Теснее творческие связи! 20

- Будущее за такой музыкой! 22

- Откройте все окна! 25

- Время счастливое и тревожное 30

- Весна творчества 34

- «Мы не забудем! Мы не простим!» 41

- О музыке Н. Пейко 47

- «Баллада о солдате» 52

- Новинки духовой музыки 54

- Удачи киргизского театра 57

- Ближе к Прокофьеву 61

- Балет и симфония 64

- В молодые годы 69

- Второй международный... 79

- Искать и творить 81

- Американские впечатления 84

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 88

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 92

- Слово музыкальному училищу 94

- Тяжелые утраты 95

- Концерт Козловского 102

- Смелее обновлять симфонические программы 103

- Заметки на полях концертных программ 103

- Посланцы «Страны утренней свежести» 106

- Произведения Веселина Стоянова 107

- Артисты Кубы 108

- Моурин Форрестер 109

- Концерты скрипачей. М. Яшвили 109

- Концерты скрипачей. Ванда Вилкомирская 110

- Концерты скрипачей. Генрик Шеринг 110

- Концерты скрипачей. Рикардо Однопозов 111

- Ленинград: Бородинцы 112

- Надежда Юренева 113

- Ингрид Хеблер 113

- Джузеппе Постильоне 114

- Разговор с молодежью 115

- Слово за Госпланом и ВСНХ 123

- Пятая «Осень» 124

- Кризис творческой фантазии? 128

- Композитор и общество 130

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Танго и его история 133

- Пестрые страницы 138

- Из иностранного юмора 143

- В помощь историкам 144

- О популярной музыковедческой литературе 145

- Поступили в продажу пластинки 147

- «Дождливая песня» 148

- Хроника 149

- Советская музыка — в рабочих клубах 150

- Пленум в Абхазии 150

- У молодежи Казахстана 151

- Новые работы москвичей 151

- Молодые мастера музыкального театра 151

- Творческий отчет уральцев 152

- По следам одной заявки 152

- Из фотоальбома композитора 153

- Плавучий университет 156

- Памяти ушедших. А. Г. Тер-Гевондян 164

- Памяти ушедших. Б. С. Шехтер 164