Пример

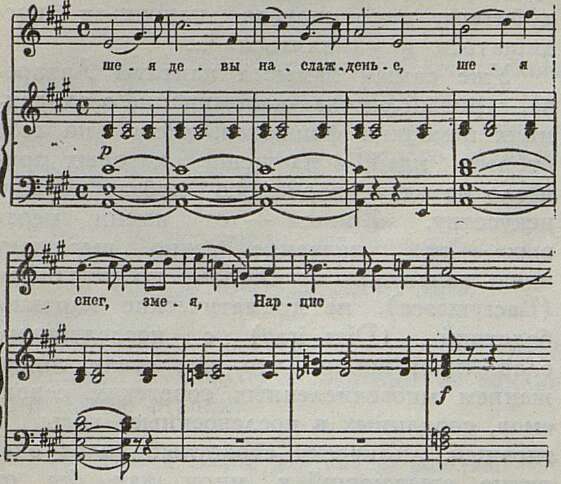

Лизавета Платоновна

Завершая статью о творчестве Г. Савельева, хочу сказать об одном существенном препятствии, тормозящем дальнейший рост композитора, об отсутствии непосредственного контакта между ним и исполнительскими коллективами. Савельев никак не может «подобрать ключи» к театру и филармонии. Из его произведений прозвучала лишь опера (да и то в концертном исполнении) и цикл романсов. Но ведь ясно, что музыкальный талант, тяготеющий к крупным оперным и симфоническим формам, не может успешно развиваться без проверки действенности своих образов на сцене в живом исполнении артистов и оркестра. Приходится говорить о косности наших театральных коллективов; по отношению к творчеству советских композиторов они часто занимают выжидательную позицию; ждут зрелых, высокохудожественных произведений. А не лучше ли почаще самим проявлять инициативу: привлекать способных молодых композиторов, подсказывать интересные темы, свежее решение.

Мне кажется, что, например, оперетта «Сестренка» давно бы могла заинтересовать театр. Опытный режиссер и дирижер могли бы помочь молодому автору доработать ее.

Ждут исполнения и другие сочинения Г. Савельева: опера «Фантазия», симфония. Когда же дождутся?

С. ШЛИФШТЕЙН

«Мы не забудем!

Мы не простим!»

О кантате Э. Лазарева

Последние годы принесли с собой заметное оживление вокально-симфонического творчества. Ораторий и кантат пишется так много, как никогда раньше. Обращение к звучащему слову направляет мысль композиторов на поиски определенной программно-очерченной музыки. Исторические завоевания инструментальной симфонической культуры нашего времени, в первую очередь того, что сделано в этой области Шостаковичем, создали благоприятные условия для творческого

подъема смежных жанров оратории и кантаты; вместе с расширением самого содержания музыки они внесли в эти жанры новую, современную систему музыкального мышления, способствующую высвобождению кантатного и ораториального творчества от чрезмерной респектабельности и парадности. Чтобы живописать большие чувства, нет необходимости прибегать к искусству декоратора, «бить в колокола». Поэтическая мысль, выраженная правдиво, без «громких слов» и «лепных узоров», сделает это куда убедительней. Как хорошо выразился однажды Хемингуэй, «величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды».

Мужественное утверждение правды, суровый нравственный кодекс, не позволяющий идти ни на какие «подделки», — эстетическая программа целого поколения художников нашего века: поэтов, писателей, композиторов, живописцев, кинорежиссеров. При всех идейных и национальных различиях это то, что позволяет безошибочно распознавать в современном искусстве настоящее в отличие от заменителей. И нигде, если иметь в виду музыкальное творчество, оно не утвердило себя так могущественно, как в созданиях нашей советской симфонической литературы.

Тем более странными кажутся разговоры об инструментальной симфонической музыке, как о якобы изжившей себя области творчества, которые возникают в последнее время в композиторской среде. Иные авторы, увлеченные работой над вокально-симфоническими жанрами, готовы объявить всю так называемую чистую инструментальную музыку «мозговым направлением», а ее создание — бесплодным «интеллигентским» занятием. При этом ссылаются на Мусоргского. Но в известном письме к Стасову он ополчился не на симфоническую музыку, а на «симфонических попов», выдающих «свой талмуд» за «альфу и омегу в жизни искусства». Талмудическое же отношение к искусству одинаково нетерпимо в симфоническом творчестве, как и в любом другом. Особенно в переживаемое нами время. Теперь это стало, кажется, аксиомой для всех. Все только и говорят, только и требуют нового: новых форм, нового содержания. Но «никогда не станешь мастером, если не сумел быть учеником... Чтобы чего-то добиться, надо сначала научиться восхищаться и удивляться» 1...

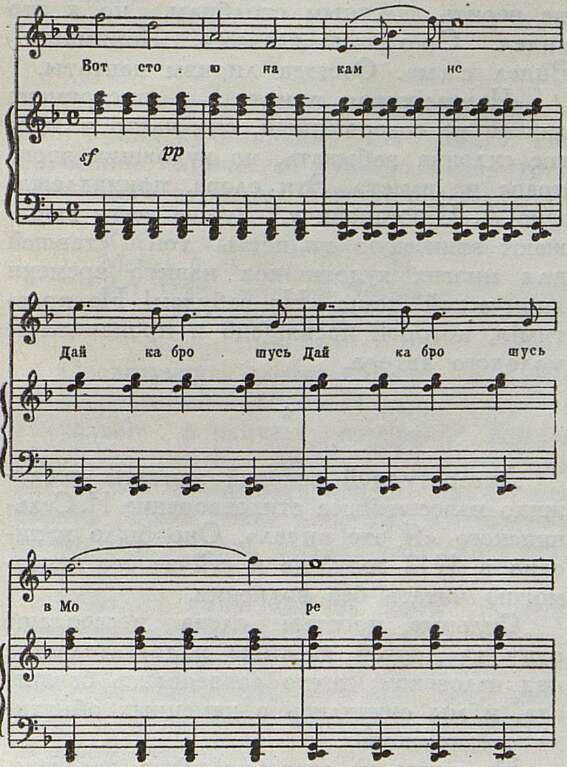

Уже самый замысел кантаты Лазарева, суровый рассказ-напоминание о злодеяниях немецких фашистов, несет на себе отблеск идей, воплощение которых принесло не одну творческую победу нашему искусству. «Живым — от имени мертвых» — это название точно выражает идею кантаты: не скорбь по погибшим (Lacrymosce), не драматические картины бедствий (Dies irae) с последующим славлением жизни, что уже стало содержанием многочисленных советских реквиемов, созданных в послевоенные годы, а гневный, лирически страстный голос очевидца, взывающий к миру как бы от имени жертв фашистского варварства. «Можно не слушать народных сказаний, не верить газетным столбцам, но я это видел. Своими глазами. Понимаете? Видел сам». Отсюда лиризм кантаты.

«Человеческая память — инструмент далеко не совершенный, она часто и многое склонна забывать, но художник этого права не имеет». Эти слова, принадлежащие Д. Шостаковичу, лучше всего выражают этическую сущность той ставшей для многих художников нашего времени лирической темы «Не забудем! Не простим!», которой посвящено и произведение молодого автора.

*

Литературной основой кантаты послужило известнейшее стихотворение И. Сельвинского «Я это видел». Оно было написано в 1942 году, но и сейчас его невозможно читать без волнения.

Сильные, простые слова воссоздают одну за другой картины надругательства над человеком; точно разверзлись бездны ада, и мы очутились в каменных объятиях средневековья.

Но ничто не способно убить человеческое в человеке. И в неподвижном взоре простой крестьянской женщины застыл упрек, красноречивее самого страшного приговора:

_________

1 Из высказываний Вс. Э. Мейерхольда. См. А. Гладков. «Говорит Мейерхольд». «Новый мир», 1961, № 8.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Стоять на почве жизни 5

- Мир — труд — искусство 8

- Слово и музыка 13

- Любовь к искусству — любовь к людям 16

- Теснее творческие связи! 20

- Будущее за такой музыкой! 22

- Откройте все окна! 25

- Время счастливое и тревожное 30

- Весна творчества 34

- «Мы не забудем! Мы не простим!» 41

- О музыке Н. Пейко 47

- «Баллада о солдате» 52

- Новинки духовой музыки 54

- Удачи киргизского театра 57

- Ближе к Прокофьеву 61

- Балет и симфония 64

- В молодые годы 69

- Второй международный... 79

- Искать и творить 81

- Американские впечатления 84

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 88

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 89

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 91

- Говорят преподаватели вокальных кафедр 92

- Слово музыкальному училищу 94

- Тяжелые утраты 95

- Концерт Козловского 102

- Смелее обновлять симфонические программы 103

- Заметки на полях концертных программ 103

- Посланцы «Страны утренней свежести» 106

- Произведения Веселина Стоянова 107

- Артисты Кубы 108

- Моурин Форрестер 109

- Концерты скрипачей. М. Яшвили 109

- Концерты скрипачей. Ванда Вилкомирская 110

- Концерты скрипачей. Генрик Шеринг 110

- Концерты скрипачей. Рикардо Однопозов 111

- Ленинград: Бородинцы 112

- Надежда Юренева 113

- Ингрид Хеблер 113

- Джузеппе Постильоне 114

- Разговор с молодежью 115

- Слово за Госпланом и ВСНХ 123

- Пятая «Осень» 124

- Кризис творческой фантазии? 128

- Композитор и общество 130

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Письма из-за рубежа 132

- Танго и его история 133

- Пестрые страницы 138

- Из иностранного юмора 143

- В помощь историкам 144

- О популярной музыковедческой литературе 145

- Поступили в продажу пластинки 147

- «Дождливая песня» 148

- Хроника 149

- Советская музыка — в рабочих клубах 150

- Пленум в Абхазии 150

- У молодежи Казахстана 151

- Новые работы москвичей 151

- Молодые мастера музыкального театра 151

- Творческий отчет уральцев 152

- По следам одной заявки 152

- Из фотоальбома композитора 153

- Плавучий университет 156

- Памяти ушедших. А. Г. Тер-Гевондян 164

- Памяти ушедших. Б. С. Шехтер 164