К ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ БАРТОКА

И. Нестьев

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СТИЛЕМ

Среди наиболее заметных черт, присущих зрелому стилю Бартока, должны быть отмечены в первую очередь следующие: резкая активизация и усложнение метроритмического начала — вплоть до своеобразной «эмансипации» ритма в качестве ведущего компонента музыкальной речи; широкое применение линеарной полифонии, сочетающей классическую строгость имитационного развития с максимальной свободой ладотональных отношений; решительное обновление ладогармонической сферы путем применения политональных, полиладовых приемов и широкого использования необычных ладов, заимствованных из фольклора или же искусственно сконструированных; повышенный интерес к «сонористической» (темброво-звуковой) природе музыки — отсюда частые обращения к ударно-шумовым или декоративно-изобразительным звучаниям, порой выступающим на первый план; наконец, настойчивое обращение к симметричной форме «арки» с применением монотематизма и сложно варьированных репризных возвращений.

Естественно, что новое у Бартока возникает в нерасторжимом единстве и взаимопроникновении различных музыкальных компонентов. Так, моторный, «стучащий» ритм выступает в союзе с ударно-шумовыми тембрами и с неизменно повторяющейся остинатной гармонией. Крайняя простота, «обнаженность» фактуры соединяется с жесткостью контрапунктических наложений. Подчеркнутая архаика примитивно-фольклорных попевок сплетается с «ультрасовременностью» полиладовых или декоративно-тембровых созвучий-пятен. Таковы, в частности, многие эпизоды в Первом фортепианном концерте или в Сонате для фортепиано.

Интонационно-мелодическая природа бартоковской музыки крайне многообразна — от завершенных периодов песенного или танцевального склада до

_________

Фрагмент из книги о Бартоке, подготовленной по плану Института истории искусств Министерства культуры СССР.

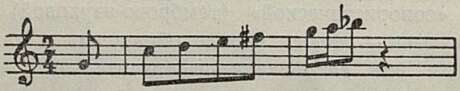

афористически сжатых попевок-«молекул». На первом плане здесь излюбленный композитором бесполутоновый пентатонный лад, столь характерный для древнего мадьярского фольклора. Барток строит в этом ладу развернутые мелодии-темы

(«Замок Синей Бороды»)

или же использует отдельные элементы лада и прежде всего квартовые и малотерцовые обороты.

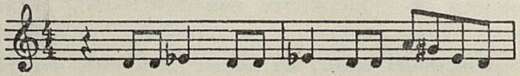

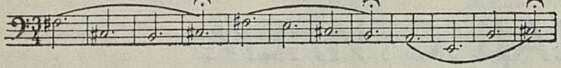

Нетрудно установить преемственные связи между квартовостью, в обилии встречающейся в мелодике Бартока, и типичными квартовыми интонациями старовенгерских народных песен. Столь же характерен для венгерского мастера смешанный лидийско-миксолидийский лад, включающий в себя звуки натуральной обертоновой шкалы. Этот свежо и остро звучащий лад с двумя тритоновыми оборотами оказывается особенно уместным в темах, воплощающих свежий и терпкий дух природы или народного юмора:

(Соната для двух фортепиано и ударных)

Видимо, данный звукоряд таил в себе особую притягательную силу не только для Бартока, но и для других крупнейших композиторов-колористов, например для Дебюсси, неоднократно применявшего его в музыке «Моря», «Ноктюрнов», или для Равеля1.

В противоположность простейшей диатонике, рожденной народным ладовым мышлением (светлый мир природы, деревенского веселья), Барток широко использует и утонченные хроматические обороты (в частности, «ползущие» последования уменьшенных терций и малых секунд), а также резко диссонирующие интервалы большой септимы, малой ноны (мир хаоса, душевных смятений). Однако и в хроматической его мелодике можно установить преемственные связи с определенными фольклорными истоками. Обилие полутоновых «скольжений» нередко рождается из специфической хроматики народных ладов (в частности, румынских) с их капризно изменяющимися «переменными» ступенями. Так возникает ладово обогащенный хроматизированный лад, охватывающий почти все звуки 12-ступенного звукоряда.

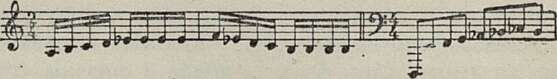

Интересна и неоднократно встречающаяся в музыке Бартока причудливая гамма с пониженной второй и повышенной четвертой ступенями, которую исследователи связывают с экзотическим звукорядом индонезийской («яванской») народной музыки:

(Сюита ор. 14)

Следы ориентального происхождения можно усмотреть и в другом хроматизированном ладе, основанном на последовании больших и малых секунд. Это тот окрашенный зловеще фантастическим оттенком лад «тон-полутон», который русские теоретики именуют «уменьшенным» ладом, или «гаммой Римского-Корсакова» Мы не раз встречаем его в демонически устрашающих мелодиях Бартока:

а (Третий квартет) б (Сюита ор. 14)

В ряде случаев композитор искусно модифицирует, обостряет элементарный рисунок народных напевов, словно «приперчивая» его излюбленной интонацией тритона или расцвечивая внеладовыми оборотами. С. Море по этому поводу, шутя, вспоминает «изречение», принадлежащее девятилетнему сыну С. Прокофьева Святославу: «Папа сперва сочиняет музыку, как все другие, а потом ее «прокофизирует». Нечто подобное можно было бы сказать о мелодиях Бартока, прежде всего о тех, что выросли непосредственно на фольклорной почве. Автор всякий раз как бы «бартокизирует» типичный рисунок народной песни, индивидуализируя ее облик с помощью неожиданных интонационных «заострений». Таковы прежде всего народно-танцевальные темы, встречающиеся в финалах (а иногда и первых частях) его инструментальных циклов — от скрипичных сонат 1921 года до Третьего концерта. То же можно сказать о вокальных мелодиях типа parlando rubato, рожденных декламационной природой венгерских народных баллад (речитативные построения в опере «Замок Синей бороды»), либо о богато орнаментированных темах-наигрышах, родственных страстным импровизациям цыганских и румынских скрипачей (начальные темы «Контрастов», Третьего концерта).

Музыковеды авангардистского направления, характеризуя мелодику венгерского мастера, нередко

_________

1 Вероятно, здесь сказалось слияние в этом звукоряде элементов двух красочных ладов: целотонного (C-D-E-Fis) и «уменьшенного» лада «тон-полутон» (E-fis-g-A-B).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159