ставить ему не только мелодическую, но и ритмическую и ладовую самостоятельность.

Политональность встречается у Бартока и в форме бифункциональных комбинаций (сочетание двух резко отдаленных друг от друга тональных пластов), и в форме полиладовости (наложение мажора и минора, двух или более пентатонных структур и т. п.). Самые примитивные попевки способны обрести крайне обостренное звучание благодаря жестким полиладовым сплетениям, случайным наложениям и «трениям», образующим пеструю, словно «мерцающую» ладовую ткань. Так возникает, например, своего рода «дважды пентатонный лад», который кто-то из исследователей остроумно назвал «расстроенной пентатоникой».

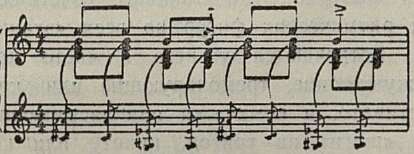

Чаще всего политональные комплексы служат Бартоку средством максимального сгущения художественной экспрессии: сочетания двух тональностей на расстоянии тритона (или малой секунды), наложения трех-четырех различных тональных пластов образуют утрированно резкую звучность. В иных же случаях политональные комплексы приобретают черты дразнящего юмора (как в «Багатели» № 10) или забавной характеристичности (как в комической «Бурлеске» № 2 с подзаголовком «Немного навеселе»):

(«Бурлески» № 2)

Пожалуй, именно утрированность и жесткость гармонии является главной причиной относительной трудности восприятия многих сочинений Бартока. Сфера остродиссонантных звучностей, порой приближающихся к хаотически деформированной музыке атоналистов, как правило, связана у него с воплощением темной, жестокой стихии, враждебной человеку, либо с изображением жутких галлюцинаций, мучительных смятений, охвативших душу одинокого героя. В этом плане композитор бесспорно расширил возможности современного ладогармонического письма. Но показательно, что эмоциональное просветление. духовное «выздоровление», выраженное в его сочинениях последних лет, настоятельно потребовали и заметного прояснения ладогармонической сферы, отказа от устрашающих диссонантных преувеличений.

Едва ли не самым впечатляющим элементом бартоковской музыки является метроритм. Пожалуй, ни у одного из композиторов прошлого ритм не приобретал столь мощного, порой даже самодовлеющего воздействия. Властно подхлестывающая стихия ритма, выросшая из глубинных истоков народной танцевальности, обуславливает наивысший динамизм, необузданную силу и первозданность, поражающие нас в искусстве венгерского мастера. Непривычная игра ритмов нередко обретает у него некую автономную жизнь, напоминая о сугубо динамической и земной природе древних народных наигрышей. Главный источник этой ритмической энергии заключен в активнейшей ритмике старинных народных танцев. Упругая двудольность чардаша, синкопированные формулы старинных мадьярских песен типа tempo giusto, стремительное движение румынской хоры, затейливый рисунок закарпатских коломыек, моторные ритмы турецких и алжирских барабанов находят свое разнообразное претворение в ритмических находках автора «Allegro bаrbаrо». Впрочем, наш слух легко улавливает в этих ритмических эффектах и своеобразное отражение нервного пульса больших современных городов с их стремительной и грубой механичностью. Тогда сквозь архаику топочущих плясовых ритмов вдруг прорываются черты ультрасовременной моторности (вызывая в памяти аналогичные антитезы «Весны священной» и «Скифской сюиты»). И хотя сам Барток искренно ненавидел капиталистический город и никогда не увлекался ни рваными ритмами рэг-таймов (как Стравинский), ни поэзией локомотивов и авто (как участники «Шестерки»), он все же не мог пройти мимо властных воздействий урбанистической эпохи.

Его ритмика то упрощается до крайней элементарности, то обретает усложненные, нарочито асимметричные формы. В одних случаях он настойчиво повторяет одну и ту же примитивно-плясовую формулу или же стучащий на одном звуке басовый органный пункт, в других ритм подвергается прихотливому «варьированию», непрерывной и сложной модификации. Композитор буквально зачаровывает слушателя остроумной игрой ритмических эффектов, выдвигая их порой в качестве главного и решающего компонента музыкального целого.

Назовем несколько наиболее типичных признаков метроритмической техники Бартока:

тяготение к нерегулярной метрике, к многократной смене различных размеров, или, как выражался Б. Асафьев, к «разрушению тактового единства»;

частое использование так называемых «болгарских ритмов», основанных на несимметричной группировке мотивов внутри такта, например

9/8 = 4 + 2 + 3 или 8/8 = 3 + 3 + 2 и т. п.;

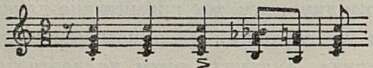

резкое перемещение акцентов на слабые части такта, вновь напоминающие о взрывчатой ритмике «Весны священной»:

(Скрипичная соната № 2)

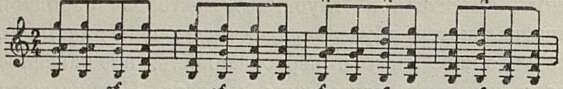

оригинальные приемы ритмического варьирования, когда неизменный мотив бесконечно передвигается по горизонтали:

(Соната для фортепиано)

Пример

наконец, сложное «многоэтажное» сочетание нескольких различных ритмов, а иногда и различных метрических делений.

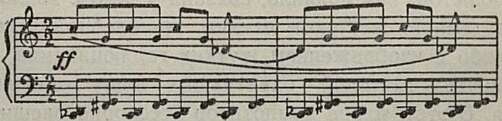

Очень велика у Бартока роль синкопированных ритмов, характерных для венгерского народного музицирования. Однако синкопа у него — это не только внешнее проявление национального «диалекта», но и активный «энергетический» стимул, призванный преодолеть инерцию, взорвать устоявшиеся внутритактовые равновесия. Какая непокорная «атлетическая» мощь заключена, например, в теме из Сонаты для двух фортепиано с ударными, где синкопированный ритм решительно ломает привычное триольное строение:

(Соната для двух фортепиано и ударных)

Всюду можно обнаружить непримиримые конфликты между вечно развивающейся ритмикой, пронизанной дыханием естественного движения, и сковывающими гранями метра. Композитор стремился взломать диктатуру метрического единообразия (подобно тому, как он упорно взламывал приевшиеся стандарты гармонического мышления). И этот путь был безусловно плодотворным: ему удалось значительно обновить метроритмическое «вооружение» современной музыки.

Существенным контрастом к остродинамизированной ритмике быстрых и танцевальных частей служит своеобразная аритмия, встречающаяся в медленных частях бартоковской музыки. Здесь стройный порядок и энергетическая упругость уступают место произвольной смене ритмических формул, их капризному, как бы случайному нанизыванию. Диктат волевых ритмов исчезает, звуковое напряжение выключается, ткань распыляется на мелкие, независимые друг от друга ячейки. Композитор словно имитирует хаотическую пестроту и изменчивость натуральных ритмов, встречающихся в живой природе, — шорох листвы, стук дятла, стрекот цикады, чириканье лесной пичуги не очень-то поддаются четкой метроритмической организации! Чисто изобразительные «натуральные» ритмы оказываются непременной принадлежностью тех пейзажных эпизодов, которые сам Барток называл «музыкой ночи» Свободное наложение и переплетение сжатых ритмических формул — трелей, точек, форшлагов, тихих всплесков и стуков — действительно создают впечатление лесного шума или нестройного птичьего гомона. Примат «свободных ритмов» при этом органически сочетается с самодовлеющей натуральностью оркестровых тембров («щебечущие» голоса деревянных духовых, шумовые эффекты ударных).

Здесь следует еще раз подчеркнуть неразрывную слитность, взаимообусловленность различных художественных компонентов в музыке Бартока (как и вообще в музыке крупнейших авторов XX столетия). Ритмическое, ладовое, темброво-динамическое начала сочетаются здесь в нерасторжимом единстве. Выразительнейшим примером такого синтеза может служить универсальная техника остинато. Мы находим у Бартока всевозможные типы остинато — от простейшего подражания народному волыночному фобурдону до сложного сочетания разнородных ритмических фигур во всех «этажах» партитуры. Встречаются у него и чисто декоративные — жужжащие, тремолирующие или кружащиеся — остинато, и комически приплясывающие остинатные «шаги» на тритон, квинту или кварту, и упорно долбящие на одном звуке механические органные пункты, и чередования жирных малосекундовых «пятен», образующие остродиссонантные скрещения с мелодической линией верхнего голоса:

(«Багатели» № 10)

Остинатная техника позволяет композитору свободно сочетать активно воздействующий ритмический пульс с крайне экономной ладогармонической «централизацией». Остинато как бы упрощает, «ра-

_________

1 См., например, средние части Второго и Третьего фортепианных концертов или третью часть «Музыки для струнных, ударных и челесты».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159