лость холуя. К тому же Кох достаточно полно овладел вокальными трудностями партии, что оказалось не под силу Герхарду Штольцу, великолепному, впрочем, характерному певцу. И «второй» Борис Тимофеевич — Оскар Червенка более близко подошел к правде характера этого важного и во многом определяющего всю атмосферу оперы персонажа Шостаковича, нежели Пауль Шёфлер, певший премьеру.

Как отнеслась австрийская публика к детищу Шостаковича? О грандиозном успехе я уже говорила. Но, сидя на премьере в переполненном партере, где прямо передо мной высилась массивная фигура крупнейшего сейчас австрийского композитора Готфрида фон Эйнема, я чувствовала все приливы и отливы зрительской реакции. Первый акт закончился весьма дружными аплодисментами, но внутренне был принят холодновато. Публика была явно разочарована оформлением и костюмами (художник — Олдржих Симачек), отчасти, может быть, и сценическими образами героев. Как я слышала в антракте (и как говорила мне потом д-р Беатриса Кёмпф, уделившая мне много внимания и заботы), венские зрители надеялись увидеть на сцене что-то более национально-русское, сильное, могучее. В этом отношении, может быть, они и правы: почти все время затемненная сцена, однообразная декорация (разрез двухэтажного дома, сохраняющийся три первых акта), не всегда ясные мизансцены и достаточно рельефные фигуры действующих лиц, вероятно, мешали поначалу восприятию самой музыки. Но тем более интересно было наблюдать, как быстро таял холодок отчуждения в зрительном зале, как все сильнее «забирала» публику драматическая напряженность музыки и воплощенного в ней действия. И хотя мне показалось, что последний акт мог бы прозвучать еще лучше, если бы вполне были отшлифованы хоровые сцены, — зрители все же правильно восприняли его как подлинную кульминацию оперы и по трагедийной силе и по совершенству композиторского решения. Это отмечали многие, с кем приходилось беседовать.

Забегая немного вперед, расскажу об одной беседе, которая особенно запомнилась по своей необычности. Она состоялась в вагоне поезда Зальцбург — Вена. Послышались веселые прибаутки, и в купе шагнул рослый широкоплечий и светловолосый парень, по которому вполне могла бы тосковать Брунгильда. И в самом деле, как оказалось, Гельмут Хюльснер, обладатель драматического тенора, готовится стать певцом, беря уроки у какой-то венской знаменитости, а пока... продает кофе и сосиски пассажирам железнодорожной линии Вена — Зальцбург. Узнав, что я русская, да еще музыкальный критик, он с жаром заговорил об опере, сказал, что ему очень понравилась «Катерина Измайлова», а последний акт, на его взгляд, — просто шедевр. Я подивилась его живому интересу к современной музыке («Катерина Измайлова» тогда прошла всего, кажется, два раза, а он уже успел ее послушать!) и умению ее оценить.

Однако очень скоро стало понятно, что Хюльснер не исключение, а, наоборот, подтверждение одного моего «открытия».

Весь культурный мир высоко чтит музыкальный гений австрийского народа, воспитавший великую плеяду композиторов-классиков. А тот, кому доведется ступить на землю Австрии, сам убедится, как свято хранит страна память о своих замечательных художниках. В самом центре венского кладбища вы склоните голову перед своеобразным пантеоном, где в величественном ансамбле стоят памятники великим музыкантам — от Моцарта и Бетховена до Франца Зуппе и Иоганна Штрауса, Гуго Вольфа и Брамса. Вас непременно свезут в деревушку Рорау и покажут бедный одноэтажный домик с соломенной крышей, где родился творец «Времен года»; затем — в Айзенштадт, бывшую резиденцию князей Эстергази, где неподалеку от дворца1 находится скромное жилище Гайдна и церковь, в которой покоится прах великого музыканта. У вас непременно забьется сердце, когда в узкой улочке Зальцбурга перед вами поднимется высокий, чуть ли не в пять этажей дом, в котором родился Моцарт, и бережно, затаив дыхание, вы пройдете по комнатам, где теперь лишь витрины с фотокопиями рукописей и писем ведут свой молчаливый рассказ о жизни и творчестве величайшего из музыкальных гениев. В самой Вене вы посетите дом, где умер Гайдн, вам покажут «Дом трех сестер», у которых, по преданию, часто бывали Шуберт и Грильпарцер. А на мемориальной доске «Пасквалитихауза» в центре города прочтете, что здесь Бетховен написал Четвертую, Пятую и Седьмую симфонии, увертюру «Леонора» № 3, Фортепианный (№ 4) и Скрипичный концерты и ряд других широко известных произведений. И наконец, вас напоят молодым белым вином опять же в домике, связанном с именем Бетховена (как мне сказали, в Вене насчитывается чуть ли не более тридцати зданий, в которых был «прописан» создатель Девятой симфонии). На каждом шагу вы ощутите дыхание истории, и образы, встающие с ее страниц, и звуки, живущие в вашей памяти, вдруг обретут осязаемую реальность.

_________

1 На эстраде большого двухсветного зала дворца, где когда-то звучала музыка Гайдна и его современников, как мне рассказали, еще за десять лет до подписания договора выступали многочисленные наши певцы и ансамбли.

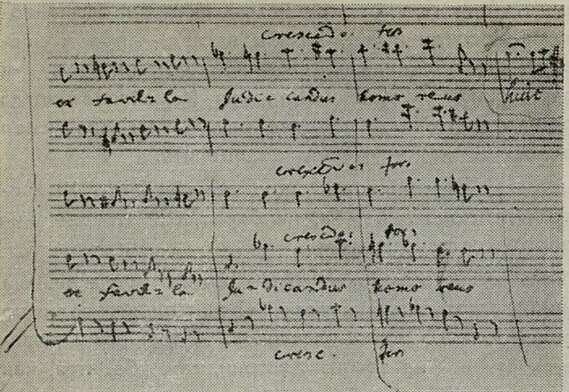

Автограф «Реквиема» Моцарта

Да, я держала рукопись соль-минорной Симфонии Моцарта, и до сих пор перед глазами стоят пожелтевшие страницы партитуры, начертанные полудетским почерком ее создателя. Мне показали шестьдесят томов сочинений Бетховена, переписанных еще при жизни великого композитора. Я с трепетом листала большую рукописную книгу, в которой тщательно велась запись всех музыкальных постановок в Вене начиная с 1631 года («Materialien zur Geschichte der Oper und des Ballets in Wien»). По ее страницам, например, можно проследить всю историю моцартовских спектаклей в Вене и понять, как быстро и глубоко они вошли в жизнь народа. Вот один только пример: 30 сентября 1791 года «Волшебная флейта» была впервые поставлена в театре «Аn der Wien». А спустя тринадцать месяцев, 3 ноября 1792 года, на той же сцене уже шел ее 100-й спектакль!..

Все это и еще многие другие богатства любовно хранятся в Национальной музыкальной библиотеке Музикферейна, существующей с момента основания этого общества друзей музыки, то есть более 150 лет. В частности, в ней собрана периодическая литература о музыке за полтора века!

Через несколько дней в музее «Альбертино» профессор Леопольд Новак, заведующий музыкальным отделом Национальной библиотеки, любезно знакомил меня с экспозицией редчайших музыкальных изданий. А затем раскрыл хранилища бесценных автографов: Седьмая симфония Брукнера, Первая фортепианная соната Брамса, эскизы «Коррехидора» Гуго Вольфа, мессы нидерландцев конца XIV века, эскизы «Сотворения мира» Гайдна, менуэты для двух скрипок и баса, написанные Моцартом в тринадцатилетнем возрасте, «Frühlingssonate» Бетховена, песни Шуберта, авторская партитура «Кавалера роз» и еще многое, от чего, казалось, невозможно было оторваться... Вся коллекция библиотеки содержит 40 000 ценнейших рукописей, редких изданий и других музыкальных сокровищ, за каждым из которых скрыта любопытнейшая страница истории культуры... В Вене и Зальцбурге со всех сторон вас окружает великое прошлое народа, овевает живое дыхание его музыкальной истории.

Да, именно живое! И в этом особая прелесть современной австрийской музыкальной культуры, ее притягательность и для специалистов и для рядовых любителей музыки.

Великое музыкальное прошлое страны не стало для народа полузабытой древностью, музейным экспонатом, хотя в Вене много музеев и других мемориальных учреждений. Оно продолжает свою жизнь сейчас в быту самых демократических слоев, в музыкальных интересах людей, в их исключительной отзывчивости на все прекрасное. И поэтому-то достояние наследия, о котором я здесь бегло рассказала, полноправно участвует в сегодняшней художественной действительности страны.

Вот вы осмотрели все, что связано с Моцартом, полюбовались на памятник гениальному австрийцу в Бурггартене, зашли в «Моцарткафе», а вечером наслаждаетесь превосходнейшим исполнением «Дон Жуана» в Венской опере. Посетили гайдновские места, подержали в руках автограф партитуры вариаций Брамса на тему Гайдна, а на следующий день слушаете это произведение в громадном зале Музикферейна, переполненном внимательной и чуткой молодежью (абонемент для юношества!). Посмотрели на скромный флигелек с медной дощечкой у входа «Anton Bruckner», притулившийся где-то сбоку роскошного дворца в центре Вены, а войдя на репетицию симфонического оркестра «Моцартеума» под управлением его главного дирижера Младена Базича, вдруг узнаете Девятую симфонию Брукнера или с восторгом вслушаетесь в гениальное Kyrie из его ми-минорной Мессы для хора и духовых инструментов, которое с листа исполняют учащиеся «Моцартеума» в классе профессора Курта Престла... Таких взаимосвязанных впечатлений накопилось множество за короткие двенадцать дней пребывания в Австрии. И все они говорят о том, что искусство великих мастеров Вены деятельно участвует сегодня в музыкальном воспитании народа.

Сила живых классических традиций неизбежно сказывается в том, что в австрийской музыкальной культуре почти совсем не ощущаются разрушительные традиции современного западного модернизма. За свое, правда, очень кратковременное пребывание в Австрии я не услышала ни одного авангардистского произведения: эта музыка просто нигде не исполнялась. Впрочем, оговорюсь: на учениче-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159