утверждают, будто зрелый Барток пришел к «тотальному разрыву» с прежней «эстетикой кантиленности». Речь идет о его мнимом отказе от развернутого тематизма ради хаотической россыпи звуковых «микроэлементов». Такая точка зрения решительно опровергается целой серией поздних опусов композитора, в которых утверждается развитая и завершенная мелодия-мысль, подобная великолепным начальным темам Второго скрипичного или Третьего фортепианного концертов. Мелодическая ясность тематизма, пронизанного живыми соками народной ладовости, решительно противостоит намеренной автоматичности и выхолощенной атональности серийно-додекафонных звукоконструкций.

Это относится в равной мере и к гармонии Бартока, которая, по признанию самого композитора, базируется на двух основных принципах: во-первых, на признании незыблемости тонального центра и, во-вторых, на развитии тех же народно-ладовых элементов, которые составляют и мелодико-интонационную сферу его музыки. «Мои гармонии везде приурочены к специфическому характеру используемых мелодий — народных или сочиненных мною, — говорит Барток. — Я могу подтвердить, что мои гармонии носят национальный отпечаток, но только в широком смысле слова и не столь заметно, как ритм и мелодика»1.

Вместе с тем композитор подчеркивает, что его тональная система «существенно отличается от традиционной». В его гармонических исканиях сочетаются противоречащие друг другу процессы: с одной стороны, своего рода упрощение, даже некоторая схематизация тонального письма в сравнении с пышной переусложненностью вертикалей, присущей импрессионистам; с другой же стороны — максимальное расширение рамок тональности вплоть до свободного применения всех двенадцати ступеней в пределах данного лада. Последнее обстоятельство обуславливает крайнюю непривычность и подчас резкость бартоковской гармонии для слушателей, воспитанных на классических образцах. Сам композитор как-то признал, что его стихия — «царство диссонансов»; этому впечатлению, действительно, способствует обилие кричаще диссонирующих оборотов (с частым обыгрыванием секунды, большой септимы, малой ноны).

Но мудрость Бартока заключалась в том, что он — в отличие от убежденных сторонников атонализма — не допускал «тотального» разрушения лада, неизбежно ведущего к унылому однообразию, к обезличенной монотонии хаотических звучаний. В его гармонической системе сохраняются контрасты между неустойчивыми и устойчивыми созвучиями; самые жесткие диссонантные последования, почти как правило, сменяются долгожданным консонантным «просветлением». Так рождается тот естественный звуковой рельеф, вне которого музыка воспринималась бы как бесформенное нагромождение случайных резкостей.

Не порывая с законами тонального притяжения, Барток, подобно Хиндемиту или Онеггеру, весьма широко трактует границы тональности. В ряде его произведений господствует сложный хроматизированный лад, в котором свободно сопряжены все двенадцать ступеней темперированного звукоряда.

Современные теоретики не раз пытались раскрыть некую строго рациональную систему, на которой якобы зиждется бартоковская гармония. По мнению немецкого теоретика Э. Нюлля, этот двенадцатизвуковой лад возник путем расширения семиступенного диатонического звукоряда — за счет минорной терции (мажор-минор) и четырех призвуков, заимствованных из натуральных ладов народной музыки: фригийского (пониженная вторая ступень), лидийского (повышенная четвертая), дорийского (повышенная шестая) и миксолидийского (пониженная седьмая). «Из соединения этих шести ладов, — пишет Нюлль, — образуется двенадцатиступенная хроматическая тональная шкала, которую я определяю как «полутоновая хроматика»2.

При всей внешней привлекательности этой версии она представляется весьма односторонней, ибо далеко не всегда Барток непосредственно, исходил из народных натуральных ладов.

Другую, в достаточной мере умозрительную гармоническую систему пытался обосновать венгерский теоретик Э. Лендваи, автор нескольких фундаментальных трудов о стиле Бартока3. Он построил свою систему на основе двенадцати звуков традиционного «квинтового круга» тональностей. Разделив эту цепь звуков по признаку их функциональной принадлежности, Лендваи получил три параллельные ладовые «оси» — тоническую (c-a-fis-es), доминантовую (g-e-des-B) и субдоминантовую (f-d-h-es). По его утверждению, три названные «оси» как бы управляют звуковой структурой произведений Бартока, заменяя собой привычные формы тоники, доминанты и субдоминанты. Подробно изложенная система Лендваи оказывается теоретически малоубедительной по двум причинам: во-первых, из-за упрямой привер-

_________

1 Из беседы с Д. Дилле, опубликованной в бельгийском журнале «Sirene» (Брюссель, март 1937 года).

2 Из статьи Э. Нюлля «К композиционной технике Бела Бартока» (журнал «Musikblätter des Anbruchs» № 8 за 1928 год).

3 См. его книгу «Bartók sztilusa» (Budapest, 1955), а также исследование «Введение в мир гармонии и формы Бартока» (сб. «Bartók, Weg und Werk» Leipzig, 1957).

женности автора к традиционным «функциям», потерявшим свой смысл в сложных ладовых построениях Бартока, и, во-вторых, из-за явной искусственности обращения к ступеням «квинтового круга», представляющим собой скорее академическую условность, нежели реально существующее соотношение звуков.

Тем не менее отдельные наблюдения Лендваи, относящиеся к тональным планам в музыке Бартока, представляют несомненный интерес. Указывается, например, на частое применение тритоновых соотношений (путь от «темного» колорита Fis к светлому C-dur в Сонате для двух фортепиано1): в иных случаях отмечаются малотерцовые сопоставления, например в «Музыке для струнных, ударных и челесты», где крайние части звучат в тоне а, а две средние — в С и fis2. Эти и многие другие примеры лишь свидетельствуют о решительном отказе Бартока от традиционных тонико-доминантовых связей и о его действительно жадном влечении к тритоновым комбинациям.

Культ тритона — одно из характернейших проявлений современного ладового мышления. Это понятно: тритоновое соотношение, наиболее отдаленное и редкое, дает повод для наибольшего обострения ладовой сферы, для создания многозвучных и напряженных комплексов. Что же касается малотерцовых соотношений, отмечаемых Лендваи, то и в них нетрудно усмотреть признаки так называемого «цепного лада», в свое время описанного Б. Яворским на основе многочисленных образцов из музыки Скрябина, Римского-Корсакова и других композиторов; тоника «цепного лада» (например, C-es-E-g) и составляет основу того «смешанного» мажоро-минорного созвучия, которое так часто встречается у Бартока:

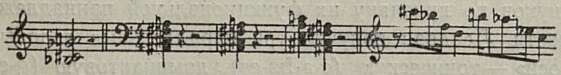

а (Сюита ор. 14) б («Замок Синей Бороды») в («Контрасты»)

Подобное сочетание (или последование) малой терции, чистой кварты и малой терции стало настолько типичным для музыки венгерского мастера, что Лендваи называет его «аккордом Бартока». Смешение мажорной и минорной функций придает этой гармонии терпкий, застыло-металлический оттенок.

Барток вообще охотно применяет аккордовые комплексы из тех же ладовых последований, что встречаются в его мелодике. (Подобное, непосредственное превращение горизонтали в вертикаль, как известно, встречалось и у других новаторов гармонии XX века, например у Скрябина пли Дебюсси.) Так возникают у него аккорды, построенные по ступеням пентатонного лада, аккорды из. элементов «яванского», целотонного лада и т. п.

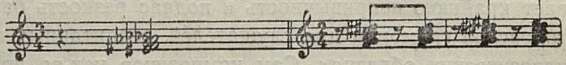

Особое место в ладовости Бартока принадлежит суровой архаичности старовенгерской пентатоники. Отсюда постоянное использование созвучий, основанных на пустых квинтах, на кварто-квинтовых комбинациях или — особенно — на последовании двух (или более) чистых кварт. Иногда чистая кварта сочетается с тритоном, что опять-таки образует остродиссонирующую звучность, известную нам по начальным лейтаккордам «Чудесного мандарина»:

(«Чудесный мандарин»)

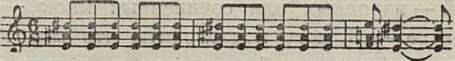

Здесь можно говорить о чисто изобразительном, ярко характеристическом подходе к отбору гармонических средств. Именно данный принцип обуславливает появление в музыке Бартока декоративных созвучий-пятен, состоящих из нескольких смежных звуков. Бесполезно расшифровывать подобные созвучия с точки зрения академической функциональной гармонии: это типично шумовые аккорды-тембры, созвучия-«гроздья», своеобразно имитирующие удары барабана или натуральные шумы природы:

а (цикл «На вольном воздухе») б (Соната для фортепиано)

В своих зрелых произведениях Барток избегает гегемонии гармонической вертикали, предпочитая сложную контрапунктическую ткань. Утверждают даже, что собственно гармония бывает у него как бы скрыта, заслонена свободной игрой коротких мотивных структур. При этом полифония коротких мотивов часто выступает рука об руку с капризным сочетанием разнородных ритмических единиц (полиритмия), а главное, с политональным принципом, играющим важнейшую роль в ладогармонической технике композитора. В этом сказывается стремление максимально «раскрепостить» каждый голос, предо-

_________

1 Другой пример — опера «Замок Синей бороды», где начальная мрачная тональность Fis сменяется сверкающим С в кульминационном эпизоде, изображающем несметные сокровища герцога.

2 Кстати, в каждой из четырех частей «Музыки» гармонии кульминационных разделов находятся в тритоновом соотношении с тональным центром данной части.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159