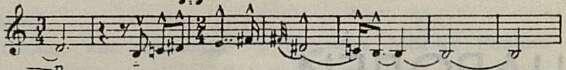

Вторая часть сонаты — лирически проникновенное Andante misterioso — поначалу как будто тоже не вносит контраста. Тема ее, сочетающая созерцательность с элементом пейзажной лирики, звучит несколько призрачно, в высоком регистре скрипичных флажолетов, подобно отдаленному наигрышу флуера. Это тоже чисто румынская лирическая песенная мелодия, типа дойны. Середина второй части иного плана: она полна душевного волнения, окрашена в более субъективные тона. Это — середина развивающего типа, с «вторжением» темы главной партии первой части. В кульминации «тема флуера» звучит в мощном октавном удвоении, с возбужденными пассажами фортепиано, которые, вплетаясь между ее мотивами, расчленяют ее на отдельные фразы и еще более драматизируют звучание. Ничто не напоминает здесь призрачной темы, какой она была в экспозиции. К концу тема выступает в новом облике — становится жалобной, печальной. Как видим, драматургия второй части сонаты динамична, устремленна, подлинно симфонична. Но и здесь многое от фольклора: помимо характера самой темы, это прежде всего непрестанные смены метра (4/4, 3/4, 6/4, 5/4) и некоторые элементы инструментальных звучаний.

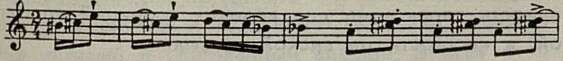

Финал вносит в сонату яркий контраст. Это новый аспект народного характера, олицетворенный живой и яркой танцевальностью. После сумеречного и взволнованного звучания предыдущих частей музыку словно заливает солнечным светом. Привычная форма финалов — рондо — опять претворена Энеску специфически, по-румынски. Танцевальная тема — рефрен рондо — зажигательный, блестящий танец, тип жока, напоминающий, по словам Т. Чорти, «медвежьи пляски на севере Молдовы»1:

Нотный пример

Эта тема концентрирует в себе многие особенности подобных румыно-молдавских танцев; в частности, очень типична в начале наигрыша ритмическая фигурка [пример] с задорным акцентом на второй восьмой такта. Есть в теме Финала и другие детали фольклорного происхождения: «терпкое» кварто-квинтовое сопровождение (народные танцы нередко идут на органном пункте кварты), острые секундовые «удары» в фортепианном изложении темы и задорные форшлаги — в скрипичном, staccato арпеджированные аккорды. В эту танцевальную тему вплетаются многообразно варьируемые хроматически нисходящие мотивы с повторяющимися увеличенными секундами; они вычленены из главной партии первой части, но здесь приобретают тоже танцевальный характер, становясь частью самой темы. Главная партия первой части вообще не раз напоминает о себе в Финале — и в самом жоке, и в эпизодах. Так достигается замечательное тематическое единство всего цикла, в котором эта тема выступает как бы в роли лейтмотива.

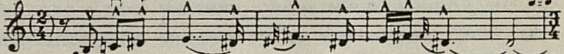

Очень интересен второй эпизод рондо, вносящий резкий контраст (первый эпизод не контрастен). В атмосферу праздничного веселья, в стихию танца вторгается страстная и скорбная декламация скрипки на фоне резких, отрывистых аккордов — словно ударов по струнам народного инструмента. Это вступает голос сказителя, рапсода, напоминающего в патетической дойне о суровых и печальных событиях, быть может, о трагическом прошлом народа. В очертаниях этой декламационной мелодии есть сходство с лейтмотивом сонаты, хотя и отдаленное:

Нотный пример

Тема рапсода дважды повторяется в еще более экспрессивном звучании, с полнозвучным аккомпанементом фортепиано и с последующим широким развитием. Все это напоминает аналогичные моменты в листовских рапсодиях, особенно в Шестой, где основная тема в середине даже интонационно немного близка приведенной теме Энеску. Но в отличие от листовского сочинения, где эта тема только эпизод, тема рапсода у Энеску связана со всем тематизмом сонаты и органично включается в единое сквозное развитие. Роль ее в Финале очень велика: она участвует в кульминации, так что Финал по существу строится на противопоставлении двух полярно противоположных образов — веселья и скорбно-возвышенной патетики сказа.

Оригинально найдено Энеску решение драматургии цикла: органическое сочетание импровизационно-рапсодической формы с логикой и архитектоникой единого сквозного развития сонатного цикла. Это придает композиции особую национальную самобытность.

Если в предыдущих сочинениях Энеску более разрабатывал песенные элементы фольклора, то в со-

_________

1 Эта часть имеет явственно восточный колорит; элементы восточных звучаний вообще нередки в румынском фольклоре.

нате он широко развивает инструментальные, прежде всего скрипичные, особенности лэутарского искусства. Кроме того, здесь он широко использовал хроматические элементы народной гармонии и мелодики, ранее им мало затрагиваемые. Композитор писал по поводу своего сочинения: «В последней моей сонате для скрипки я вижу возможность дальнейшего развития — возможность создания музыки в народном характере без раболепного преклонения перед мотивом».

Да, значение Третьей сонаты для румынской музыки очень велико. Она не только внесла с собой много принципиально нового в национальное искусство, но и ярко представила румынскую музыку на арене европейского искусства. Недаром соната вызвала восторженную оценку многих крупных деятелей культуры. А. Онеггер назвал ее «ценнейшим вкладом в скрипичный репертуар за последние 30 лет». И. Менухин видит в ней «одно из произведений, которые наиболее полно демонстрируют слияние необученного лэутара и композитора с систематическим образованием».

*

В 1961 году, находясь под впечатлением только что прошедшего Международного конкурса им. Энеску в Бухаресте, где звучало много музыки румынского мастера, Д. Кабалевский писал: «Какой... интересный разговор мог бы получиться на основе музыки Энеску.., разговор о роли народной музыки в творчестве современных композиторов». Это разговор большой и важный. В рамках небольшой статьи мы смогли коснуться только некоторых, наиболее явственных связей композитора с народным искусством. Мы совсем не затронули таких его крупных сочинений, как опера «Эдип», три симфонии, камерные ансамбли и другие. В этих сочинениях связи с фольклором не всегда так «лежат на поверхности», как в приведенных выше примерах, подчас они более глубинны, опосредованны. Но всегда во всех лучших своих произведениях Энеску неизменно выступал как национальный художник, певец своего народа.

И. Менухин

Чародей скрипки

Впервые мне довелось увидеть и услышать Энеску в 1924 году в Сан-Франциско, где он выступал как скрипач и дирижер. Я был поражен уже самим фактом его появления на сцене. Очень высокий, с гривой черных волос. В его облике было что-то львиное. Когда Энеску начал играть, я почувствовал себя загнанным зверьком, как все дети восьми лет, на которых навалилось нечто значительное и важное. До тех пор я никогда не слышал подобной игры. Было в ней что-то от цыганского, мягкая страсть и сила, полные волнения и больших чувств. Скрипка казалась не инструментом, а живым человеческим голосом, каждому звуку которого можно придать особый, точный смысл.

Любопытно, что, когда уже после многих лет знакомства с Энеску я сказал ему, что слушал многие оперы Моцарта в Зальцбурге, он ответил: «Может быть, теперь ты будешь уметь играть Моцарта так, как его надо играть, и поймешь, что каждая его нота является слогом, определенным жестом, имеющим специфическое значение».

Энеску всегда играл, будто импровизировал, — сосредоточенно и с неослабевающей силой вдохновения, как бы вызывая звуки из небытия. Эта особенность характерна для великих традиций восточной, в частности цыганской, музыки...

Человек, стоявший на эстраде, пробудил во мне бурю еще не проявившихся и не осознанных чувств. Я понял, что мне необходимо снова увидеть и услышать его.

Несколько лет спустя в Париже я увидел афишу с объявлением о концерте Энеску, и так как в ту пору все мои родные, которым передавался мой энтузиазм, ходили в театры и на концерты всегда вместе, мы отправились слушать Энеску тоже всей семьей.

После концерта родители повели меня за кулисы. «Объясни ему, чего ты хочешь», — сказали они мне. Мне было тогда всего 11 лет. Я еще никогда не осмеливался подойти к кому-нибудь из великих; кроме того, целая толпа поклонников окружала Энеску, его поздравляли, просили у него автогра

_________

Воспоминания известного американского скрипача Иегуди Менухина о Джордже Энеску опубликованы в информационном бюллетене «Новости ЮНЕСКО». Печатаются с незначительными сокращениями.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155