попевок «жоктау» во второй части. Еще более выразительны они в шестой, где мелодические особенности прощального обряда словно рождены самой драматургической ситуацией. Яркое впечатление оставляют образно-тематические отголоски и другого популярного в Казахстане обряда — колоритной «Сутнил» (праздничная встреча дорогих гостей). Все эти сцены будто подсмотрены в народной жизни. И не просто подсмотрены, но и преобразованы, обобщены мастерской рукой умного профессионала. Думается, прежде всего именно поэтому оратория «Заря над степью», как и оратория С. Мухамеджанова «Голос веков», стала значительным достижением национальной культуры, больше того, положила начало развитию этого жанра в казахской музыке вообще. Дальнейшее его совершенствование, как можно предвидеть, должно подразумевать интенсивный рост мастерства местных авторов в сфере собственно симфонической, в сфере глубинной «внутритематической» разработки музыкальных образов.

Не менее интересно и значительно другое вокально-симфоническое произведение Жубановой — «Сказ о Мухтаре Ауэзове». О нем уже писали на страницах журнала1. Подчеркну только, что сам характер сказа, избранный и последовательно выдержанный композитором, опять-таки очень соответствует сильной эпической струе казахской художественной культуры.

Много нового, свежего внесла Жубанова и в развитие национального балета. Ее последнее пока что крупное сочинение — хореографический триптих «Легенда о белой птице» (либретто А. Мамбетова). Привлекает прежде всего этическая направленность идей, составляющих содержание трех новелл. И потому стоит рассказать о нем подробней.

Первая новелла: «Девушка-птица». Неистовая песчаная буря превратила землю в мертвую пустыню. Девушка Акканат, желая спасти родной народ от гибели, обращается к Солнцу. Могучее светило согласно возвратить людям тепло и радость, но Акканат должна погибнуть от пламени его лучей. Народ, не желая примириться с ее смертью, силой своей фантазии превращает девушку в белую птицу — символ мира, добра, жизни.

Вторая новелла: «Хиросима». Ловец жемчужин Тойо, захватив с собой бумажного журавлика (своеобразный талисман у японцев), уходит в море. В его отсутствие на город, в котором остались жена и маленькая дочь героя, обрушивается атомная бомба. Возвратившийся домой Тойо вне себя от горя. Страстным призывом народа не допустить повторения трагедии завершается это повествование.

Третья новелла: «Чайка». На берегу реки стоит девушка. Мимо пролетает стая белокрылых чаек. Она вызывает у девушки неодолимое желание взлететь в небо. И вот мечта становится реальностью: «Девушка-чайка» отрывается от земли и проносится в космосе.

Разумеется, трудно вынести окончательную оценку балету, не видя его сценического воплощения. Такая оценка — дело близкого уже будущего. Но некоторыми предварительными замечаниямивсе же хочется поделиться.

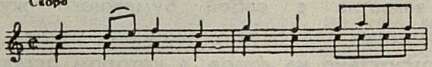

Три новеллы отличаются друг от друга содержанием, местом действия (Казахстан, Япония, берег Волги), композицией. Однако по замыслу авторов их скрепляет большая гуманистическая, жизнеутверждающая идея — стремление человека к счастью. Идея воплощена в образе птицы, олицетворяющем извечные мечты народа, проходящем через все части сочинения, и, конечно же, в образе самого народа, претворяющего мечты в реальность. Связь этих двух основных образов подчеркнута и собственно музыкальными средствами. Обратимся для примера к первой новелле. Плавно и легко возникает романтически возвышенная мелодия, рисующая светлый облик «Девушки-птицы»:

Нотный пример

Она растет, ширится и постепенно из нее рождается новая тема ликующего характера — тема народа, прославляющего подвиг Акканат. Песенность и целеустремленность симфонического движения объединены в ней. Пожалуй, такого рода лирическая гимничность вообще свойственно Жубановой.

Значительную роль в балете играют и фантастические образы, ярко, с большой выдумкой вылепленные автором. Это и населяющие царство Солнца лучи, добрые и злые облака, наконец, само могучее и грозное светило, с которым встречается героиня первой новеллы. Это и стайки серебряных сардинок, рыба-дракон, медузы и звездчатый коралл, оркужающие на дне океана ловца жемчужин Тойо («Хиросима»). В обрисовке всех подобных персонажей сказался дар композитора к остро характеристичной танцевальности.

Но интересно, что даже в такой сфере Жубанова избегает бытовизма, столь частого на наших балет-

_________

1 См.: А. Вянцкус. Казахская сюита. «Советская музыка» № 9, 1965, стр. 14.

ных сценах. И в этом проявляется ее незаурядное драматургическое чутье: ведь самый замысел и весь образно-поэтический строй сочинения отмечены особой степенью аллегорической обобщенности. В нем ощутим дух поэмности, взлет вольной творческой фантазии. Я вижу в этом принципиальную «жанровую удачу» автора, сумевшего подняться до реалистически жизненных символов, не растворясь в то же время в расплывчатой «балетной условности». В данной связи хочется подчеркнуть те эпизоды, где вводится пение. Конечно, Жубанова не выступает здесь первооткрывателем. И все же в финале «Хиросимы», например, незабываемое впечатление оставляет трагический «Реквием» (хор a cappella с последующим вступлением оркестра). Не меньшее эмоциональное воздействие оказывает соло меццо-сопрано в той же новелле. Бродящему по опустошенному городу Тойо чудится голос жены, напевающей колыбельную песню дочери. Все это — особые приемы обобщения, «укрупнения» и событий, отраженных в балете, и чувств, которые переживают его герои...

***

Жубанова настойчиво, не отступая, ищет то, что определяется понятием индивидуальный стиль. Из многих компонентов складывается он. Искусство композитора питает родная национальная культура, фольклор других народов; его творчество обогащает профессиональная современная музыка, музыка русских и современных, в первую очередь советских классиков.

Многогранны, разнообразны взаимоотношения музыки Жубановой с казахским песнетворчеством: тщательно и настойчиво усваивала она обычаи и традиции родного народа, великолепно изучила его песенные и инструментальные образцы — неисчерпаемый источник познания жизни казахов.

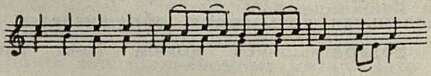

Естественно, национальное своеобразие сочинений Жубановой выступает особенно рельефно, когда она использует те или иные фольклорные жанры, активно воздействующие на их образность и стилистику. Это и неудивительно: ведь выбор того или иного образца не произволен, но всегда продиктован определенной художественной задачей. Например, лирическое настроение Струнного квартета во многом «обязано» развитию интонаций из народных песен «Япурай» (первая тема), «Урирай» (вторая тема), «Майра» (третья тема). А веселая атмосфера «Песни почтальона» в значительной степени обусловлена полевками, характерными для жанра «жар-жар» (свадебная песня). Слушая эту песню, так и представляешь себе картину светлого дня и беззаботного письмоносца, шагающего легкой походкой по улицам родного аула:

Нотный пример

«Баллада жирау»1 — можно было бы назвать начальный раздел средней части (соло баритона) кантаты «Сказ о Мухтаре Ауэзове» — настолько верно воспроизведена здесь эпическая манера интонирования народных певцов-импровизаторов.

Не менее плодотворно развивает Жубанова и инструментальные фольклорные жанры. В этом отношении значительный интерес представляет вторая часть Скрипичного концерта, где использована замечательная пьеса для кобыза «Ерден кюй» знаменитого кобызиста Ихласа, жившего в XIX столетии. Скорбный характер этой пьесы, выдержанной в жанре «жоктау», подчеркивает и углубляет драматическое содержание части.

Нередко обращается Жубанова к домбровым кюйям — богатейшему пласту казахского фольклора. Скажем, в симфонической поэме «Аксак кулан» (так называется известный кюй-легенда) этот жанр помогает воплотить идею всепобеждающей силы музыкального искусства. Интонационное ядро другого кюйя — «Серпер» Курмангазы, — отличающегося динамически действенным характером, легло в основу картины «Бой» в оратории «Заря над степью»:

Нотный пример

_________

1 Жирау — певец-импровизатор.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155