творчества. Это видно уже из беглого обзора сочинений композитора. После «Румынской поэмы» Вторая соната для скрипки и фортепиано — новое обращение к народным образам, особенно ее вторая часть, звучащая как протяжная песня, и финал с танцевальной темой. Следующая «веха» — две «Румынские рапсодии», целиком построенные на фольклорных темах: первая — праздничное веселье с плясками, вторая — своеобразная баллада, воскрешающая события сурового, героического прошлого.

Первую симфонию (1905) можно трактовать как обобщенный и многогранный образ народа: первая ее часть передает мужественные героические черты народного характера. Лирическое Andante с протяжной, бесконечно льющейся мелодией, вдохновлено родными пейзажами. Третья часть вновь дышит героическим пафосом. Крупнейшее сочинение Энеску — монументальная Третья симфония — тоже связана с темой родины; она создана сразу после первой мировой войны (1919), и в ней нашли отражение мысли и чувства, глубоко волновавшие Энеску (в те годы он выступал в госпиталях и фронтовых частях, отдавая сборы с концертов в фонд Красного Креста, организовал симфонический оркестр в Яссах).

Написанная в 1926 году, Третья соната для скрипки и фортепиано — одна из вершин творчества Энеску: о ней речь будет ниже. В «Сельской сюите» для оркестра (1939) и сюите для скрипки и фортепиано «Впечатления детства» (1940) композитор вновь с любовью воспевает свою родину, рисуя природу Румынии, пастуха, играющего на свирели, народный праздник, образы отчего дома... «Концертная увертюра на народные румынские темы» — одно из последних сочинений (1948) — замыкает путь мастера теми же образами, которыми открыла его пятьдесят лет назад «Румынская поэма».

Каковы национальные истоки музыкального языка Энеску?

Композитор хорошо знал и высоко ценил искусство лэутаров. В статье «О румынской музыке» он писал: «Мы должны благодарить их за то, что они сохранили нам музыку — это сокровище, которое мы только теперь можем оценить. Только они его нам раскопали, перенесли и передали в сохранности, от отца к сыну, сo святой заботой, как самое дорогое на свете — песню»1.

Часто отдыхая в сельских местностях, Энеску подолгу бродил по окрестностям, смотрел хороводы и пляски, вслушивался в песни крестьян и игру лэутаров, многое записывал. Долгая дружба связывала его со знаменитым бухарестским лэутаром Кристаке Чолаком. Этот талантливый народный скрипач и композитор был известен и за пределами Румынии: он выступал на Парижской всемирной выставке, где имел большой успех. Игру Чолака высоко ценили Ж. Тибо (который даже выступал с ним вместе в Бухаресте), Я. Кубелик, И. Падеревский. В архиве Союза румынских композиторов хранится тетрадь — 43 румынские народные мелодии, записанные Энеску от Чолака, — хоры, сырбы, дойны и другие. Энеску подарил Чолаку свою фотографию с надписью: «Удивительному нашему Чолаку со всей признательностью за ценное сотрудничество». Это сотрудничество продолжалось в течение ряда лет. Композитор не только записывал народные мелодии, но и вникал в детали мастерского исполнения Чолака, постигая специфику игры лэутаров. Все это нашло затем отражение и в его произведениях, и в его исполнительском искусстве.

Энеску не раз обращался к цитированию подлинных напевов («Румынская поэма» и особенно «Рапсодии»). При этом он творчески подходил к народному материалу и «одевал» старинные мелодии в современный оркестровый, гармонический и полифонический наряд. Нередко он менял характер напева: разудалая пляска «Сырба Помпьеру», например, превращается у него в эпически величавый зачин Второй рапсодии.

Однако прямое цитирование народных напевов можно найти в основном в первых сочинениях Энеску. Позже он отказался от него. Характерно в этом отношении неоднократное высказывание композитора: «Я считаю, что фольклор сам по себе совершенен. Применение его в симфонических произведениях равносильно обеднению и растворению его...» «Ты вдохновляйся ею, но не трогай ее», — говорил он о народной песне1.

Отметим некоторые специфические национальные черты в музыкальном языке Энеску.

В его произведениях разнообразно используются национальные жанры. Это прежде всего жемчужина румыно-молдавского фольклора — дойна. «Дойна, дойна! Песнь моя, ты — горестный плач на тризне нашего народа!» — говорил о дойне румынский писатель и публицист А. Руссо, подчеркивая связь печального характера дойн с трагическими событиями румынской истории. Очевидно, именно дойну имел в виду Энеску, когда отмечал, что «румынская народная музыка источает необыкновенную меланхолию... Для меня это прежде всего — мечтательная музыка, так как она упорно, настойчиво возвращает

_________

1 G. Enescu. Despre muzica romîneasca. «Muziм» 1921 nr. 5–6. p. 115.

1 G. Вǎlan. George Enescu. Mesajul-estetica. București, 1962, p. 60 Показательно: Энеску были задуманы три Рапсодии, но композитор не стал писать третью, хотя уже заготовил для нее народные темы.

Дом в селе Ливени (Молдова), в котором родился Энеску

ся к минору, который является краской мечтательной ностальгии»1.

Очень интересна малоизвестная вокальная миниатюра Энеску «Дойна» на стихи В. Александри для голоса в сопровождении альта и виолончели. Эта полная глубокого скорбного чувства пьеса написана в 1905 году. Она не была опубликована автором и впервые увидела свет в виде факсимиле рукописи в приложении к журналу «Muzica» (№ 5 за 1956 год). Эта «Дойна» очень близка к фольклорным истокам. Сама ее тема несет явственные черты народного мелодизма: скорбная архаического склада, она состоит из трех семисложных фраз, причем вторая и третья представляют собой интонационно-ритмическое варьирование первой, служащей «зерном» всей миниатюры. Архаичность звучания порождена узкой интерваликой (секунды и терции), речитативным характером и своеобразным звукорядом — пентахорд с пропущенной второй ступенью. Именно такой звукоряд, как указывает исследователь молдавского народного творчества Л. Аксенова имеют наиболее древние молдавские дойны и плачи.

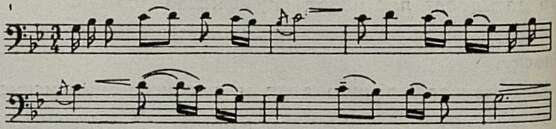

Тема «Дойны» Энеску тоже звучит как плач:

Нотный пример

Все развитие пьесы построено на принципе многообразного варьирования, в котором Энеску проявляет необычайную изобретательность. Он вносит все новые и новые штрихи — ритмические, ладовые, интонационные, направленные на увеличение эмоциональной напряженности. Расширяется диапазон: захватывается вначале секста от тоники (в первом и втором варьированных проведениях), затеи

_________

1 В. Gavоti. Les souvenirs de George Enescu. Paris, 1955, p. 40.

1 Л. Аксенова. Молдавское народное музыкальное творчество. Диссертация (хранится на правах рукописи в библиотеке Московской консерватории), стр. 457.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155