статье «Оркестровка мелодических (солирующих) голосов в произведениях Д. Д. Шостаковича»3 вплотную подошел к конкретному анализу музыки «эпизода». «Если внимательно просмотреть партитуру "эпизода нашествия" Седьмой симфонии, — пишет он, — нетрудно заметить, что новизна звучания каждой последующей вариации достигается не только сменой тембров, но и постоянным включением все новых сопровождающих голосов. Предназначенные первоначально для обеспечения гармонического фона и постепенного нарастания общей звучности, эти голоса на известных этапах становятся настолько острохарактерными и образными, что помогают по-новому воспринимать содержание музыки»1. Это наблюдение касается самой сути того сложного процесса, который происходит в развитии остинатных вариаций «эпизода». Но последовательного разбора вариационного цикла у Бера нет (это и не входило в его задачи).

Проследить логику в создании средствами вариационного развития невиданного по силе воздействия нагнетания — такова цель данной работы.

*

Анализ партитуры «эпизода нашествия» (написанного, как известно, в форме вариаций на сопрано-остинато) позволяет обнаружить определенный, своего рода «цепной» принцип, который на протяжении почти всего цикла обеспечивает непрерывность динамического нарастания. Заключается этот принцип в том, что изменения, появляющиеся в мелодии, в большинстве случаев подготавливаются в сопровождающих голосах предыдущей вариации.

Уже первое проведение темы2 своим остростаккатным звучанием (столь тонко проанализированным в статье Бера) обязано покалывающему шороху барабана3, незаметно и неумолимо сопровождающему легато экспозиции (цифра 19 партитуры). Во второй вариации одиноко звучащую флейту сопровождает унылая «волыночная» фигурация виолончелей (цифра 21).

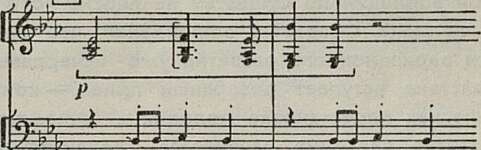

«Предельно одноголосный» барабан сменяет покачивающийся двойной органный пункт — es —b. Заложенная в нем идея двухголосия (первоначально скрытого) реализуется в третьей вариации, где мелодия звучит в зловещем дуэте большой и малой флейт (цифра 23). Этот дуэт сопровождается антифонной перекличкой контрабасов и виолончелей. Аналогичный прием — диалог гобоя и фагота, излагающих мелодию, — использован затем в четвертой вариации (цифра 25). Октавный интервал между тесситурами родственных инструментов сохраняется; изменено лишь время вступления — не один, а два такта (соответственно увеличению размера мелодических звеньев). Между тем в сопровождении виолончели и контрабасы настойчиво «твердят» остинатную двухголосную фигуру, которая отныне становится основой фона для целого ряда последующих вариаций. Характерный для этой фигуры диссонанс (малая септима) на третьей четверти такта звучит и в пятой вариации:

Нотный пример

В аккомпанементе пятой вариации нет существенных изменений — в основе ее все тот же ритмический оборот, только подчеркнутый тембром фортепиано. Вариант предшествовавшего встречаем мы и в шестой вариации: в перекличке деревянных духовых, у двутактового звена темы (из цифры 23), вновь сокращается время вступления до одного такта (как в цифре 29). Это антифонное проведение темы создает реальное каноническое наложение мотивов, звучность становится напряженней.

Тем временем в развитие сопровождения вносится новая существенная деталь: будучи до этого двухголосным, оно в шестой вариации обогащается аккордом. В последнем перед цифрой 31 такте валторны прибавляют к басовой септиме d — с ми бемоль-мажорное трезвучие. Правда, со вступлением мелодии они сразу умолкают, но аккорд остается у рояля и струнных.

Проведение мелодии в седьмой вариации параллельными трезвучиями скрипок воспринимается как последствие робкого, но отнюдь не безобидного аккорда валторн из предыдущей вариации:

Нотный пример

_________

1 Цит. сб., стр. 228–229.

2 Слово «тема» употребляется в том же значении, что и «мелодия» (мелодический слой каждой вариации).

3 Неизменная двутактовая формула повторяется барабаном вплоть до наступления репризы. Поэтому в нотных примерах из «эпизода» партия барабана не выписана, но подразумевается.

Неудивительно, что на этот раз медь (две трубы и тромбон) смело удваивает аккорды фортепиано и альтов, усиливая их тембровую напряженность.

Повышается интенсивность звучания параллельных аккордов и в восьмой вариации, где струнные дублируются деревянными инструментами (причем кларнеты играют выше гобоев; этот эффект использован уже в цифре 31). Кроме того, внутри самой струнной группы на смену спокойному расположению аккордов у скрипок divisi приходит экспрессивный четырехголосный пласт, в котором виолончели (им поручен нижний голос, дублирующий мелодию в октаву) достигают середины второй октавы, то есть звучат в напряженном регистре.

Включение тубы и литавр в сопровождение восьмой вариации по существу не вносит нового в музыку фона. Создается впечатление, что возможности вариационного развития уже исчерпаны. Но в действие вступает резервный прием — контрапунктическая перестановка мелодии и аккомпанемента. Девятая вариация начинается пронзительным визгом скрипок и деревянных духовых; на этом фоне восемь валторн (удвоенная группа), поддержанные басами оркестра, проводят тему.

Аналогичные приемы (только с перенесением темы из баса в сопрано) мы встречаем в пассакалиях. Такие проведения обычно носят кульминационный характер и как бы подводят итог предыдущему развитию. Разумеется, значение их в разных случаях отнюдь не одинаково1.

Шостакович большинство своих пассакалий строит в виде своеобразной волны, кульминационный гребень которой составляет обычно сопрановое проведение темы.

Доведя в девятой вариации напряжение до предела, Шостакович в дальнейшем не снижает его (как это происходит, например, в медленной части Скрипичного концерта или в антракте из «Катерины Измайловой»). Но в то же время дальнейшего непрерывного восхождения в последних вариациях уже нет. Давящая и уничтожающая все живое машина словно наталкивается на какое-то внутреннее препятствие; движение ее не прекращается, но теряет свою направленность, превращаясь в бесцельные рывки. Это выражается, в частности, в постепенном ослаблении действия рассматриваемого «цепного» принципа. Значительный контраст между последними вариациями создает лишь иллюзию движения; по сути дела, такой контраст без непрерывной логической взаимосвязи препятствует поступательности дальнейшего вариационного развития.

И еще одно обстоятельство заслуживает внимания. Переместившись в девятой вариации в басы, тема как бы пытается опять вырваться на поверхность. Но это ей удается не сразу: в десятой вариации она звучит в средних голосах, в одиннадцатой — наверху, в последней же, двенадцатой, — опять в средних голосах. Такое блуждание темы встречается и в Пассакалии Баха. Характерно, что и там толчком к нему является перемещение темы в противоположный крайний голос (из баса в сопрано). Однако если у Баха в конце концов тема в пяти последних перед фугой вариациях торжествующе утверждается в басу, то в «эпизоде нашествия» она так и не находит своего устойчивого места; ля-мажорный аккорд, обрывающий движение «эпизода», как бы застает ее врасплох, мечущейся из одного голоса в другой.

Все это вместе позволяет рассматривать значение девятой вариации как переломной в музыкальной драматургии «эпизода». И хотя в распространенной концепции такое значение придается моменту завершения вариаций, все же думается, что вторжение ля мажора (цифра 45) выражает лишь результат того внутреннего поворота, который уже в девятой вариации предопределяет судьбу образа нашествия, а тем самым и исход всей симфонии.

Однако «цепной» принцип в последних вариациях не полностью теряет свое значение. Отдельные его моменты сохраняются, хотя в более общем виде.

Контрапунктическое перемещение фона в девятой вариации представляет собой также октавную перестановку составляющих его голосов. При этом наряду с темброво-регистровым сдвигом обостряется и интервальная диссонантность (септима заменяется секундой). Проведение темы медью в десятой вариации начинается режущим секундовым интервалом:

Нотный пример

_________

1 Например, в органной Пассакалии до минор Баха проведение темы в верхнем голосе, завершающее первую вариационную фазу, является в то же время лишь этапом в развитии цикла. В целом же вся пассакалия устремлена от начального басового одноголосия к венчающей ее двойной фуге.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155