Органично вплетены отдельные интонации кюя Таттимбета «Был-кылдак» в «Песню о партии» и народного кюя «Жумабике» (имя девушки) в «Хоровод» третьего действия балета «Легенда о белой птице». В жанре медленного кюя написаны крайние части «Элегии» для скрипки и фортепиано.

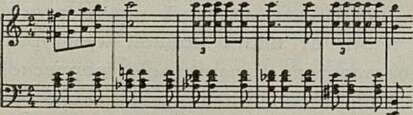

Наконец, еще один пример — многокрасочный, полный жизненной энергии, темпераментный «Народный танец» из первого действия балета. Это изобретательно обработанный автором озорной кюй «Асем коныр», сочиненный знаменитой Диной Нурпеисовой. В результате непритязательная двухголосная пьеса превратилась в блестящее концертное произведение, отмеченное подлинным симфоническим размахом. Обратим внимание на интенсивное тональное развитие: если в «первоисточнике» семь смен тональностей, то в «Народном танце» их в три раза больше, причем, помимо тональностей первой степени родства, здесь встречаются и более отдаленные соотношения, чего не бывает в кюях. Колоритная игра оркестровых тембров; активное полифоническое развитие тем рефрена и эпизодов, приводящее к тому, что сочинение фактически перерастает рамки рондо; красочный эффект частого сопоставления мажорных аккордов на расстоянии большой терции; неоднократно применяемый прием перегармонизации звука — все это придает скромной пьесе Дины виртуозный характер:

Нотный пример

«Народный танец» Жубановой, как и симфонические кюи Е. Рахмадиева и Б. Баяхунова и Увертюра на казахские темы А. Рудянского, прекрасно подтверждают тонкое наблюдение Б. Асафьева, отметившего «неисчерпаемые возможности симфонического развития», которые таит в себе домбровая музыка казахского народа.

Поражает мастерство, с которым Жубанова имитирует в своих партитурах тембры народных инструментов — кобыза и домбры. Типичные домбровые наигрыши встречаются, например, в связующей партии первой части Скрипичного концерта, в симфонической поэме «Аксак кулан», в «шуточной сцене» из первой картины балета «Легенда о белой птице».

Впрочем (иначе, наверно, и не может быть у современного художника), кровная связь музыки Жубановой с творчеством родного народа явственна и тогда, когда она не обращается к фольклорным образцам. Конечно, в этих случаях не так-то легко определить, где кончается собственно «народное» и начинается индивидуальное, авторское. Но, с другой стороны, «эти случаи», как мне кажется, представляют особый интерес для критика: осмысление всего многообразия путей, по которым национальное искусство может выйти на всесоюзную, а то и мировую «художественную арену», — важная задача музыкознания.

Вот, скажем, Скрипичный концерт. Его критиковали за «слабую связь с национальными традициями». Однако эти обвинения беспочвенны: в концерте отражен интонационный мир казахского народного молоса, и не только во второй части. Другое дело, что почувствовать и воспринять его не так легко, как в некоторых иных сочинениях этого автора, ибо народные интонации даны здесь не в «чистом» своем виде, а во взаимодействии со смелыми современными средствами профессионального музыкального языка. У Газизы Ахметовны нет музейного отношения к фольклорному источнику, слепого копирования образцов народнопесенной классики. Она свободно распоряжается материалом, разрабатывает его так, как того требует конкретный художественный замысел. И я убежден, что это драгоценнейшая черта ее творческого метода. Ведь мало написать выразительную мелодию (все равно — непосредственно ли цитированы в ней характерные народные интонации или запечатлены в более обобщенном, преобразованном виде). Надо еще эту мелодию убедительно развить! И вот здесь-то некоторые казахские авторы, особенно молодые, сталкиваются с непосильной задачей, проявляют полную беспомощность. Сочинив красивую тему (допустим, главную или побочную партию крупного произведения), они, по сути, не знают, что с ней делать дальше. В этом отношении есть чему поучиться у Жубановой. Воистину она «не боится выйти за рамки принятой народности, делает это понятие все более широким»1. В результате происходит не только обогащение профессионального творчества (это само собой разумеется), но и внутреннее обогащение фольклорных жанров, отчего «выигрывает» национальная специфика данной музыкальной культуры в целом.

Сочинения Жубановой красноречиво подтверждают плодотворность творческого общения и сближения различных художественных культур. Композитор, глубоко интересуясь музыкой других народов, первая в Казахстане обработала афганскую, корейскую, монгольскую и китайскую песни (для фортепиано). Интересно использованы ею также африканская, японская («Сказ о Мухтаре Ауэзове»), рус-

_________

1 Д. Шостакович. Отличная композиторская школа. «Дружба народов» № 11, 1957, стр. 244.

ская («Заря над степью») и киргизские (музыка к спектаклю «Материнское поле») мелодии. В «Хиросиме» же Жубанова так тонко воспроизвела специфику японского мелоса, что написанные ею темы почти не отличаются от подлинных.

Особо примечательный пример — хор-эпитафия «Одинокий дуб». Здесь казахские песенные интонации смело сплавлены с чертами, типичными для русского многоголосия подголосочного характера1.

Заслуживает доброго слова и восприимчивость искусства Жубановой к благотворным воздействиям традиций советских классиков. В нем ощутимы приметы художественного мышления С. Прокофьева («Вальс солнечных лучей» из первого действия балета «Легенда о белой птице», Скрипичный концерт) и Д. Шостаковича (оратория «Заря над степью», музыка к спектаклю «Материнское поле»). Разумеется, талантливый автор не подражает признанным мастерам, а активно, творчески переосмысливает их достижения в условиях своей национальной культуры.

Все эти факторы позволили Жубановой стать одним из тех художников, которые вписывают новые страницы в летопись искусства родной республики. Она расширила эмоционально-образный диапазон казахской музыки, обогатила ее не встречавшимися прежде образами — трагедийными (вторая новелла балета, спектакль «Материнское поле»), напряженно драматическими («Аксак кулан», вторая часть Скрипичного концерта, «Сказ о Мухтаре Ауэзове»), гротескными (финал концерта). Она ввела в казахское профессиональное искусство самый жанр инструментального концерта. Она широко и свободно применяет такие средства современного музыкального языка, как политональность, полифункциональность, сложные гармонические комплексы и тональные отношения, лады Шостаковича и многое другое, оставаясь при этом, как можно было убедиться, художником национальным, глубоко почвенным.

Яркий творческий голос Жубановой, к слову сказать, отлично «поставленный» в Московской консерватории, крепнет с каждым годом. Несомненно, она создаст еще много сочинений, которые составят гордость не только казахской, но и всей советской музыкальной культуры.

Однако в этой статье хотелось бы сказать не об одной музыке. Казалось бы, у много и упорно работающего композитора, матери четырех детей, просто не может хватить времени еще и на общественную деятельность. А между тем Газиза Ахметовна — председатель Союза казахских композиторов. Мало того, она — глава Репертуарного совета по музыкальным жанрам при республиканском Министерстве культуры, заместитель председателя Казахского отделения комитета защиты мира, член Ученого совета Института им. Курмангазы. Неудивительно, что земляки единодушно избрали ее делегатом на XXIII съезд КПСС.

Такой предстает сегодня перед нами Газиза Жубанова — неутомимо ищущий новое художник-коммунист, плоть от плоти родной культуры, достойный представитель талантливой творческой многонациональной интеллигенции советского народа.

_________

1 Пытливый интерес композитора к творчеству других народов некоторые склонны объяснять отсутствием у нее яркого мелодического дара. Надо ли после всего сказанного тратить много слов на опровержение этого суждения! Опровергают его прежде всего сами произведения казахского автора — песни, романсы, музыка к спектаклям и т. д.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155