Нотный пример

Основу ее куплета составляет повтор двух 5-сложных строк текста с вставкой после повторения первой строки небольшого припева. Ритм распевной мелодии дробит каждую стопу текста пополам, доводя ритмическую структуру первых двух строк до соответствия с метром 6-стопного хорея, с «микроритмическими» усложнениями их в фиоритурах (обозначены сверху).

Второй пример — одна из популярнейших старинных русских протяжных песен1:

Нотный пример

Оба пятисложных стиха этой песни расширены до семисложных вставкой слова «моя». Вместе с повтором второго стиха в его оригинальном пятисложном виде и с двумя припевами «ах» они образуют куплет. Широкий, плавный распев отдельных слогов со сдержанным дроблением при этом четвертных мелодических длительностей создает свободную ритмическую структуру мелодического рисунка, доводя ее в первой строке до условного сопоставления с метром 6-стопного, а во второй — 5-стопного хорея при сохранении в последней строке первоначального метра (3-стопный хорей).

Говоря о связи ритма текста с ритмом мелодии в народной песне, нельзя не коснуться важного вопроса о ритмике народно-профессионального бесписьменного вокального творчества народов Среднего и Переднего Востока и Северной Африки и тесной связи его с распространением у них квантитативного стихосложения — «аруза», уже к VIII веку получившего детальную разработку на арабском, языке.

Аруз, как и всякая другая система народно-профессионального и литературного стихосложения, развился из народнопесенного стихосложения, а основой его происхождения является введение уже в саму метрику аруза элементов поэтической и напевной декламации в ее простых формах деления слогов стихотворного текста на долгие и краткие. Так, формула 4-стопного 3-сложного метра «мутакариб» («семенящий») будет следующая:

Нотный пример

В таджикской газали знаменитого Хафиза (XXI века)1

Нотный пример

этот метр, сопоставляемый с амфибрахием тонической системы, дан в пунктированной напевной декламации, усложняющей его метрическую основу. При этом, конечно, возможно еще и развитие самостоя-

_________

1 Н. М. Лопатин и В. П. Прокунин. Русские народные лирические песни. М., 1956, № 18

1 Б. Файзуллаев, Ш. Сахибов, Ф. Шахобов. Шашмаком. I. Маком Бузрук. М., 1950, стр. 116.

тельной ритмически обогащенной мелодической линии.

Следующий пример в метре «хазадж» («переливчатый») имеет такую формулу 4-стопного вида:

Нотный пример

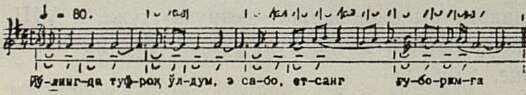

Он заимствован из узбекской газали1

Нотный пример

и по своей напевной ритмике может быть сопоставлен с тоническим ямбом или же с пеоном четвертым. Во второй его половине мы видим развитие ритма мелодии, основанное на двойном дроблении основных слоговых длительностей и на введении распевного эпизода на последнем слоге третьей стопы.

Проблемы аруза у нас почти не разрабатываются, и здесь еще предстоит огромная работа. При этом мы должны, однако, сказать, что как аруз, так и античное греческое квантитативное стихосложение, являясь замечательными достижениями в развитии литературно-музыкальной метрики и ритмики, должны применяться с исключительной осторожностью при изучении подлинных народнопесенных культур, которые до наших дней сохраняют яркие черты своего исконного склада. Поскольку же квантитативные системы получили свое развитие от форм народного стихосложения, постольку они должны объясняться из последних, а не наоборот. К сожалению, в наших исследованиях еще часто встречается обратная практика, которая не может привести к верным результатам.

_________

1 Юнус Раджаби. Узбекская народная музыка. V. Ташкент, 1959, стр. 533.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155