БОЛГАРИЯ — ВЕНГРИЯ

Н. Смирнова

Музыка и куклы

Театральная София встретила этот необыкновенный спектакль с изумлением. Он был поразительно талантлив.

Спустя некоторое время, потребовавшееся, чтобы сломить инерцию недоверия к самой возможности «музыкальных изысканий» кукольников, спектакль стал событием и для Софии музыкальной.

Это было летом 1960 года. Речь идет о постановке Болгарским Центральным театром кукол «Пети и волка» С. Прокофьева (режиссеры — Атанас Илков и Николина Георгиева).

Нет занавеса. Нет декораций. Пустая коробка сцены, затянутая черным бархатом. Черная бархатная ширма. Мягко прозвучали первые такты.

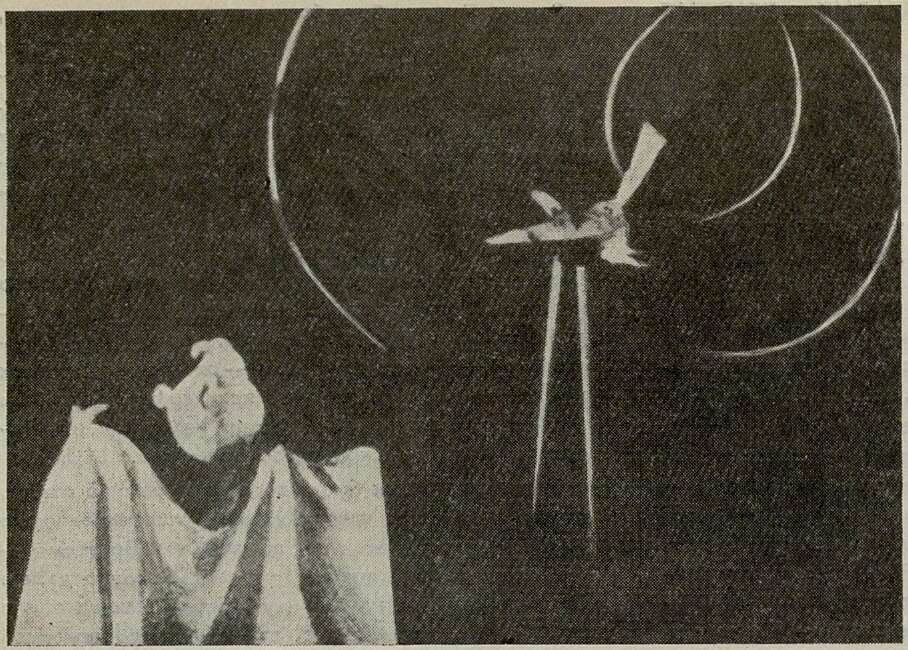

Сам герой возник неожиданно. Легкая кукла (голова — шарик, укрепленный на палке, с веселым желтым хохолком на макушке) без привычного тяжелого «туловища», в воздушном белом одеянии, перерезанном двумя языками алого как пламя галстука. Плавная и вместе с тем энергичная походка. Решительный взмах легких и сильных рук. Это напоминало обычный марш пионера. Напоминало, но не становилось им. В характере поведения Пети, во всем его облике угадывалось и нечто иное. Чувствовалось, что театр хочет рассказать нам нечто более значительное, чем просто забавную сказку о пионере, поймавшем волка.

...Петя идет своей легкой, размашистой походкой, а за его спиной, где-то в глубине черного пространства, в такт его движениям возникает и растет тонкая светящаяся линия. Словно невидимый волшебник художник выводит на наших глазах неуловимым для взгляда пером изящную золотую линию. Эта линия бежит вверх, делает извилистый полукруг, еще несколько причудливых зигзагов и, словно устав, стремительно падает вниз. Тогда мы замечаем, что за спиной Пети возникает тончайший графический ажур — большое раскидистое дерево... Новые такты — и снова дерево. Третье. Четвертое. Шагает Петя, а за спиной его вырастает целый лес! Где-то сбоку возникает веселый кружок воды — мы догадались об этом по тому, как разбежались в разные стороны круги...

Запела Птичка. Беззаботными переливами флейты рассказывает музыка о совершенной безмятежности окружающего. Близ воды появилась Утка. Вперевалку прошлась вдоль берега и окунулась в воду. Начинается веселая перепалка. Щебечет Птичка, Утка твердит свое. И вдруг тревога. Слышен крик Пети. Опасность! Вспорхнула Птичка, заработала лапами Утка...

Появляется черная как смоль красавица Кошка. Сияя изумрудными глазами, она входит горделиво и изящно, мягко ступая на бархатные лапки. Художник, актер и кларнетист в непостижимом единстве «рисуют» нам эту Кошку — она похожа на всех кошек мира и ни на одну из них. Но мы узнаем в этом существе давным давно известный нам характер — ловкое, вкрадчивое коварство.

Звуки фагота как будто возникают именно оттуда, откуда появляется фигура Дедушки. Он взволнован: фагот ворчит томительно, даже нудно. Во всем облике старика есть что-то тяжелое. Дедушка догнал Петю, резко схватил его и уводит, упирающегося, в сад. Старик идет грузно, переваливаясь, походкой усталого человека; Петя не идет, он парит рядом.

Не успевают Петя с Дедушкой уйти, как из-за деревьев показывается огромная пасть Волка. Музыкальная тема звучит властно, гнетуще, мрачно.

Зазвенели ударные. Тревога! Метнулась вверх Кошка. Закрякала, заметалась в ужасе Утка. Волк настигает ее. Трагичная безысходность своеобразного реквиема (трансформированная тема Утки) так проникает в душу, что окончательно утверждаешься в мысли: детская сказка говорит о чем-то более важном. В особой «музыкально-басенной» форме, романтически приподнятой, драматически осмысленной, театр рассказывает о людях, о человеке. Мы с еще большим интересом следим за развитием действия, словно не знаем, о чем повествует партитура Прокофьева, будто забыли содержание сказки...

Качается на ветке Кошка. На другой притихла Птичка. Тяжелое, томительное ожидание. Но что это? Черный лохматый клубок, собравшись, взвился вверх и распластался в воздухе огромной спиралью, как бы обвитой черной пушистой ниткой: удрала Кошка...

Слабо, исподволь звучит тема Пети и «натыкается» на тему Волка. Легко, словно воспоминание, проносится тема Утки. Тема Пети растет, и вот он появляется во всем великолепии своего бело-красного сияния. Рядом с ним возникает новая фигура. Она чем-то неуловимо похожа на Петю, но одета в яркий малиновый плащ. Плечом к плечу с ней возникает фигура зеленая, фигура оранжевая — охотники! И весь этот строй — разноцветно-яркий и еди-

Услышав Птичку, Петя замер в изумлении...

«Петя и волк» С. Прокофьева, София

ный — движется на Волка. Тот огрызнулся, заметался.

Начинается борьба. Тема Пети уже звучит как активный протест. Новые краски обретает и тема Птички. И вот уже льется победный марш...

Спектакль окончен. Знатоки устремились за кулисы, чтобы понять, как же он был сделан.

Понадобилось всего несколько минут, чтобы раскрыть секрет, как театр «рисует» золотом по черному бархату: «просто-напросто» актер незаметно стягивает с выгнутых из металла деревьев, забора или лужи надетые на них «перчатки» из черного бархата, невидимые на фоне «черного кабинета» (так называют затянутый бархатом задник сцены).

Понадобились дни, чтобы рядовые зрители, для которых — опасались многие — спектакль мог быть «сложноват», решительно проголосовали «за», наградив театр веселыми аншлагами. Созданный для малышей и сразу же им полюбившийся, спектакль одновременно стал и «взрослой» премьерой. Спектакль задевал за живое, и это являлось его главным достоинством.

Понадобились недели, чтобы осознать огромный сценический эффект музыкальной сказки и по достоинству оценить смелость театра, который не только нашел достойное пластическое выражение каждого музыкального образа, но и, воплощая характеры в точном стилистическом совпадении с существом замысла композитора, стремился дать этим образам максимально широкое толкование. Сказка Прокофьева ожила как олицетворение торжества добра над злом, торжества извечной идеи человеческой смелости, молодости над двоедушием и коварством.

Понадобились годы, чтобы понять, чем стал спектакль для всего развития современного искусства театра кукол.

Дело в том, что к концу пятидесятых годов европейские кукольные театры начали делать первые попытки освобождения от натурализма, ставшего чуть ли не господствующим течением, год от года умертвлявшим живые традиции в прошлом боевого высокопрофессионального искусства. Расправиться с натурализмом оказалось, однако, не так-то просто. Беда заключалась в том, что кукольники продолжали декларировать (в «теории» все обстояло более или менее благополучно), что театр кукол должен оперировать только яркими образами — типами, доведенными до самых высоких степеней обобщения, до нарицательности. На деле же ставили мелкие пьесы, плоско, эмпирически отображавшие отдельные (часто нарочито придуманные) житейские явления. Мещанство, незримая подруга натурализма, со всей своей любовью к дешевому украшательству и мелкому подтасовыванию, крепко держало за горло даже тех художников, которые и хотели бы мыслить прогрессивно.

Обновление театра шло трудно и разными путями. Софийцы избрали путь наиболее сложный. С терпеливостью ученых они занялись техническими экспериментами. «Каждой пьесе — свое, только ей присущее конструктивное, колористическое решение. Свои приемы, свой эксперимент, вытекающий из образной стихии материала» — это был первый лозунг театра. Второй: «принимать к постановке только глубокие, социально значимые произведения». Это и привело их к «Пете и волку».

Следующий этапный спектакль этого театра — «Золушка» Прокофьева (1962) — подтвердил правильность начатых опытов. Отсутствие пьес, где бы в полную меру наличествовали «образы-типы», доведенные до степени нарицательности, театр успешно

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149