гибели Синодала. Я особенно ясно поняла, что здесь сталкиваются два мира, две непримиримые философии.

Георг Отс с первой же ноты знает судьбу своего героя. Никакие компромиссы невозможны, лишь гибель прервет его мучения. И потому так логически точно «лепится» образ Демона у Отса. Его герою несвойственны колебания или смятение. Каждый эпизод неумолимо приближает нас к естественной развязке — сцене в монастыре. Предчувствие обреченности, точное осознание своей трагической участи придают Демону Георга Отса редкую мужественность. А для лирического баритона найти краски героико-драматической роли — огромнее достижение. Тем более, что Отс пользуется в основном лишь выразительностью голоса, создавая в первую очередь вокальный образ.

Мне кажется, что для роли Демона Георг Отс нашел какую-то особую краску, какую-то новую позицию. Неожиданно в звучании голоса певца появилась металличность, твердость. Но при этом звук шел широкой волной, свободно, открыто. И впервые я вдруг ощутила Отса не только лирическим баритоном, каким мы привыкли его считать, — он имеет немало данных и для того, чтобы исполнять роли драматические.

В работе над партией Демона Георг Отс открыл в себе какие-то новые качества. А работа была проделана, конечно, огромная. Ведь лишь в молодости звучит все. С годами же только тщательные, напряженные, а главное, умные занятия могут помочь найти в голосе новые грани, краски, оттенки. Очень немногие наши певцы могут похвалиться какими-либо «открытиями» в звучании своего «инструмента». Среди них, конечно, Георг Отс — умный, талантливый певец и художник. Поразительным был его голос в романсах Демона. Он рождал буквально какое-то движение слоев воздуха, в нем было что-то ощутимо тяжелое, давящее. И при этом звук был настолько собранным, сконцентрированным, что создавал ощущение чего-то неземного, возвышенно-прекрасного. Поэтому все происходящее виделось нереальным. Казалось, что Демон лишь видится Тамаре, хотя каждым своим жестом, движением, взглядом певица (даже порой слишком откровенно) подчеркивала реальность существования духа.

Я не случайно остановилась на Георге Отсе и именно на его Демоне. Прежде всего потому, что он произвел на меня, как, вероятно, и на других слушателей, наиболее яркое впечатление. Но, кроме того, его пример лучше всего объясняет то своеобразие, которое отмечает искусство почти всех (или многих во всяком случае) певцов театра «Эстония». Прежде всего — прочтение музыки. Раскрытие сценического образа через вокальный. Этот принцип был заметен и в других спектаклях театра, в частности в «Бал-маскараде» Верди, в котором все выполнялось очень просто, логически ясно, скромно, без каких-либо оперных роскошеств, столь мешающих слушать музыку.

Конечно, далеко не всегда артисты театра «Эстония» достигают столь блестящих результатов, как Георг Отс в «Демоне». (Да и сам Отс, на мой взгляд, много слабее выступил в роли Ренато в «Бал-маскараде». Может быть, виною тому была простуда?) Особое внимание многим певцам труппы, владеющим, кстати, как правило, неплохой вокальной культурой, необходимо обратить на выработку ровности звука на протяжении всего диапазона. При том большом значении, которое придается в театре вокальному образу, это очень важно.

...В тот поздний вечер я еще долго находилась во власти воспоминаний о далеких днях молодости. Навеяла их мне певучая музыка, с которой я вновь встретилась на спектаклях театра «Эстония».

Р. Степанян

Радости и разочарования

Речь пойдет о трех одноактных балетах («Три пальмы» на музыку симфонической поэмы А. Спендиарова, «Героическая баллада» по одноименному сочинению для фортепиано и симфонического оркестра А. Бабаджаняна и «Голубой ноктюрн» Э. Оганесяна), поставленных балетмейстером Е. Чангой в Ереванском оперном театре. Два первых представляют собой попытку хореографически интерпретировать симфонические произведения, последний специально создавался для сцены в тесном сотрудничестве композитора и хореографа.

Различие в музыкальном языке, стиле, характерах образов произведений не помешало балетмейстеру решить все три постановки в едином ключе. Это относится и к либретто, которым свой-

ственны в большой мере обобщенность, символика образов, мышление крупным планом, и к самой хореографической лексике, отмеченной лаконизмом, скульптурной отточенностью.

Зрительная ассоциация музыки Спендиарова со стихотворением Лермонтова вполне закономерна: поэма настолько ярко изобразительна, что какое-либо иное ее истолкование непременно вступило бы с ней в противоречие.

Но образная, конкретная по своему содержанию музыка несет в себе обобщенную идею — силы и красоты жизни. Именно ее уловил и подчеркнул в своем прочтении Чанга. Пальмы, Родник — это жизнь. Шейх, Одалиска олицетворяют разрушительное начало.

Война — Н. Меграбян,

Смерть — Л. Митяй.

«Героическая баллада» А. Бабаджаняна

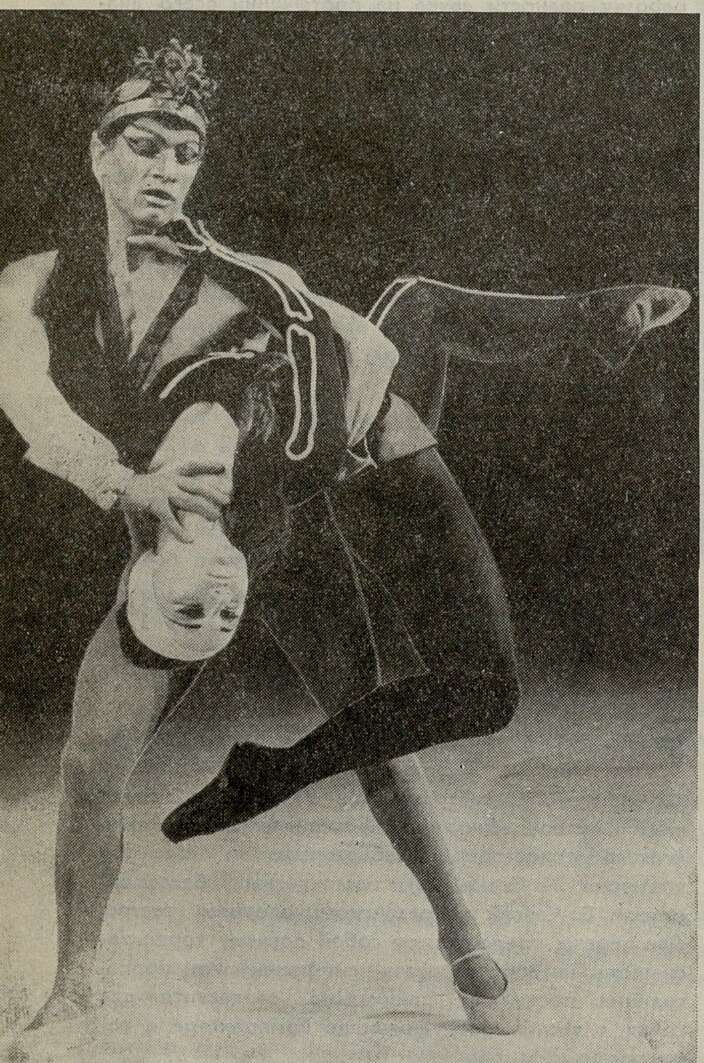

Совсем иное в «Героической балладе». Она не имеет конкретной программы. Источником сценического видения послужили само название произведения и тот факт, что создано оно было в годы, когда страна еще залечивала тяжелые раны войны. Отсюда естественна взаимосвязь с героикой военных лет, с борьбой и победой в жестоких боях. И потому возможными оказались в хореографической интерпретации «Героической баллады» обобщенные, символические образы Родины, Войны, Смерти 1. Однако такие контрастные образы в балете возможны лишь в том случае, если подсказаны самой музыкой. Тем более, когда предпринимается попытка перевести на язык хореографии хорошо знакомое музыкальное произведение.

«Героическая баллада» Бабаджаняна по форме представляет собой тему с вариациями. И как бы далеко ни «уходили» вариации от исходной темы, они внутренне взаимосвязаны.

Очевидно, Чанга не ощутил возможности создать произведение, драматургия которого основывалась бы на едином, как бы из «самого себя» развивающемся образе. И искусственно попытался привнести в свою композицию резкоконтрастные символические образы. Нет, Чанга не пытается их детализировать, они в балете воплощены столь же обобщенно, как и тема героического в музыке. Но они введены практически вне связи с художественным контекстом произведения. Поэтому хореографические образы балета не находят своего музыкального эквивалента и сам конфликт выглядит надуманным, искусственным. Увлеченный своим замыслом, Чанга на сей раз не проявил чуткости к музыке. Просчет в главном приводит и к просчетам в частностях. Например, фигуры Войны и Смерти часто появляются тогда, когда музыка полна энергии, бодра, полнокровна и жизнерадостна.

Есть недостатки и в решении третьей новеллы — «Голубого ноктюрна» на музыку Оганесяна, — посвященной сложнейшей теме искусства — связи с окружающей действительностью. Недостатки эти во многом определяются любопытным по мысли, но, к сожалению, достаточно схематичным либретто В. Шахназарьяна, сделавшего интересную заявку, но не сумевшего ее развить. ...Погруженная в сумерки мастерская. Художник в поисках сюжета новой картины увлекся абстракцией, лишенной цве-

_________

1 «Героическая баллада» расшифрована так: «...Мирно жил народ. Но налетел черный вихрь Войны, неся Смерть. Родина призвала на помощь своих сыновей. И пала ниц Война, исчезла Смерть. Мир торжествует победу».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149