ра, который ярко представляет себе все происходящее на сцене.

Еще один примечательный элемент в обрисовке сказочного мира — это танцы и музицирование эльфов в сцене волшебного дурмана Титании и ремесленника Шпульки, превращенного Паком в осла (второе действие). Здесь Бриттен обращается к формам старинной танцевальной музыки, но воспроизводит их не натуралистически, не в плане академической стилизации, а с очень остро и порой неожиданно звучащими «смещениями».

Музыкальные образы ремесленников композитор создает главным образом с помощью пародийных приемов. Предметом пародии служат как различные бытовые жанры, так и типичные, ставшие штампом витиеватые рулады из опер XIX века. На этих избитых напевах целиком построена «жестокая трагедия» о Фисбе и Пираме в последнем действии. Вероятно, с целью подчеркнуть их банальность Бриттен не наносит на них почти никакой «ретуши» и лишь кое-где усиливает комический эффект путем нарочитого несовпадения вокальной линии и аккомпанемента (например, явная фальшь у Свистка — Фисбы, который никак не может попасть в нужную тональность на словах: «Услышь, о Стенка, стенанья мои»). Этот эпизод — подобие новой «вампуки» — вносит в оперу Бриттена полемический штрих.

Менее удачна лирическая сторона «Сна в летнюю ночь». Партии молодых влюбленных мелодически несколько схематичны и суховаты, им не хватает выразительной непосредственности и свободы дыхания. Если в первых двух действиях сами ситуации оправдывают слегка ироническое отношение композитора к переживаниям своих геров, то в последнем действии, после того, как весь клубок противоречий распутывается и побеждает настоящее, глубокое чувство любви, хотелось бы большей теплоты и «подлинности» эмоционального выражения.

Ведь обе счастливые пары стали уже не теми, что были: чувство переродило и возвысило их. Об этом Шекспир очень хорошо говорит устами Ипполиты, невесты Тезея:

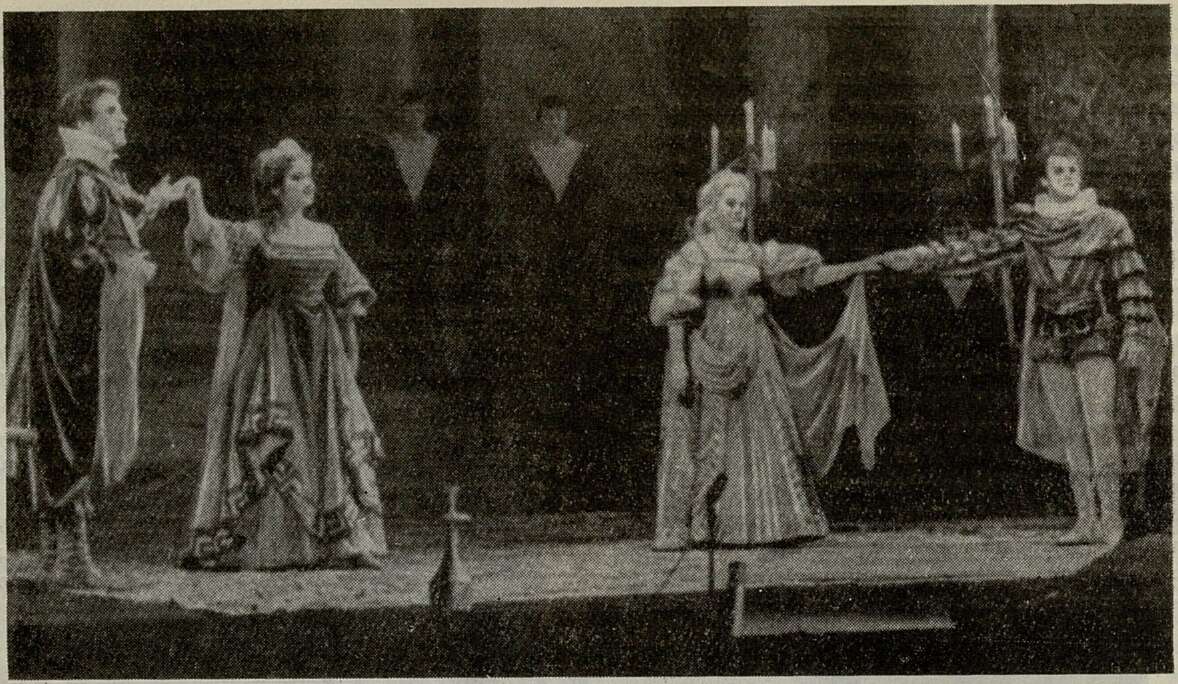

Титания — Г. Олейниченко,

Шпулька — Г. Панков

Сцена из третьего действия

...в событьях этой ночи

Есть не одна игра воображенья.

Как сразу изменились чувства их!

Мне кажется, что правда в этом есть,

Но все-таки как странно и чудесно!

Но это перерождение героев не передано в музыке с должной выразительной силой. Квартет Елены, Гермии, Лизандра и Деметрия в третьем действии, выдержанный в тонах холодноватого неоклассицизма, звучит красиво и благородно, но в нем больше созерцательного, интеллектуального начала, чем непосредственной лирической экспрессии.

Вообще последний акт уступает двум предшествующим по яркости и образности музыки. В нем есть ряд «нейтральных» эпизодов, где музыка только сопровождает действие, но не раскрывает его внутреннего течения и не создает соответствующей эмоциональной атмосферы. К таким сценам относится пастораль в начале этого акта, основанная на «бескрасочном» графическом сочетании разных мелодических линий. И в дальнейшем музыка часто остается на уровне нейтрально сопровождающего, а не ведущего действие и комментирующего его «изнутри» элемента.

Можно было бы спорить о том, насколько правомерным является выбор жанра камерной оперы именно для воплощения данного сюжета. Экономия средств доходит у Бриттена иногда до скупости, вызывая известную однотонность звучания. Образы «Сна в летнюю ночь» требовали, быть может, более ярких и сочных красок. Композитор по-своему подошел к шекспировской комедии, переставил некоторые ее акценты, кое-что в ней ослабил, другое подчеркнул и заострил. Но, в общем, он делает это тактично и осторожно, не затрагивая того, что составляет самую сердцевину пьесы. Опера Бриттена написана тонко, умно и изобретательно, и это обеспечило ей заслуженный успех на сцене многих городов мира.

Большой театр, обратившись к постановке «Сна в летнюю ночь», создал красочный и поэтичный спектакль, радующий своей высокой культурой, живостью и разнообразием действия. В этом несомненная заслуга руководителей постановки — дирижера Г. Рождественского, режиссера Б. Покровского и оформителя спектакля, главного художника миланского театра «Ла Скала» Н. Бенуа.

Рассчитанная на совершенно иные масштабы сцены и зрительного зала, опера Бриттена неизбежно требовала известного «приспособления» к условиям Большого театра. И думается, что дирижер поступил верно, увеличив число музыкантов в оркестре и доведя его от 17–18, как предполагал автор, примерно до 40 исполнителей. Благодаря этому оркестр звучит более полно и сочно, хотя, быть может, отчасти и пострадали его прозрачность, отчетливость

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149