Помимо настойчивой равномерности двух диссонирующих аккордов, остинатно повторяющихся ровными восьмыми, в сопровождающей партии важно несоответствие, противоречие между мелодико-гармоническим остинато и структурой такта. Из-за того, что мельчайшая ячейка остинато двудольна (два аккорда), а метрическая группировка трехдольна, повторяющиеся аккорды непрерывно меняют свою акцентуацию, сохраняя, однако, неизменность фразировки по две восьмых (см. лиги). Внутренние ритмические несоответствия в остинатной последовательности становятся источником активности и динамики этого сопровождающего фона.

Но больше всего в ритмическом отношении выделяются кульминации некоторых произведений Стравинского и Бартока (в первую очередь: финал «Весны священной», «Великая священная пляска»; «Pas d’action» из балета «Орфей» — фурии раздирают Орфея — у Стравинского; кульминация второй части «Музыки для струнных, ударных и челесты» у Бартока). Вряд ли будет преувеличением сказать, что в подобных моментах именно ритмическими средствами была достигнута такая интригующая острота и захватывающая напряженность, какой не знала вся предшествующая история европейской профессиональной музыки.

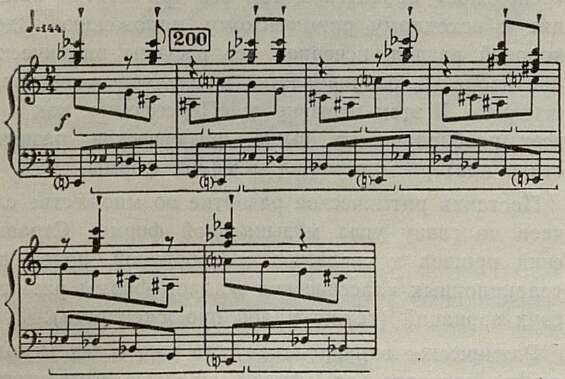

Кульминация из «Музыки для струнных» такова (приводится начало):

Нотный пример

Выдающейся по ритмической остроте является тема фортепиано (верхний голос примера): ее аккорды-акценты вступают преимущественно на слабых долях и полудолях такта, выжидательно «обходя молчанием» большинство метрически опорных моментов. Не менее примечателен по ритмике и активный, наполненный внутренним движением сопровождающий фон. В его мелодико-ритмической структуре есть противоречие между величиной мелодического мотива (пять восьмых) и величиной такта (четыре восьмых). Из-за этого несовпадения с метром мотив при повторениях получает акцент поочередно на каждом из своих пяти звуков. При этом линеарный рисунок верхнего сопровождающего голоса не совпадает, «расходится» со сходным рисунком нижнего. Эта отнюдь не простая ритмическая структура кульминации соединяется с весьма сложным гармоническим остинато, в котором комбинируются два типичных для Бартока септаккорда с уменьшенной октавой. Если обратить внимание на остинатную застылость, неподвижность гармонии (хотя и на остро диссонирующем комплексе), то станет ясно, что главными движущими силами этого раздела становятся ритм и мелодическая линия.

Но как бы ни был интенсивен ритм у Прокофьева, Бартока и многих других композиторов, какое бы прямое динамизирующее влияние он ни оказывал и на тематизм, и на отдельные важные участки формы (предыкты, кульминации), и непрерывно на все ее течение, принципиальное обновление структур под влиянием ритма произошло только у Стравинского.

Очень общо главный принцип формообразования у него можно определить как принцип сомкнутой, слитной сюитности. Стравинский — единственный из наиболее крупных композиторов века, долгое время писавший тональную музыку в традиционных инструментальных жанрах — симфония, соната, концерт — и избегавший при этом сонатной формы. Большинство произведений Стравинского строится путем нанизывания огромного числа малых эпизодов, прочно спаянных между собой. И в этих-то малых эпизодах важнейшей, первостепенной основой формы стал ритм, точнее, ритмические соотношения голосов музыкальной ткани.

У Стравинского встречается тот же принцип строения раздела, который мы наблюдали в кульминации «Музыки для струнных и ударных» Бартока: синкопированная тема на фоне сложного, содержащего внутреннее развитие остинато. Ритмическая активность в отдельных разделах для Стравинского даже более важна: то синкопическое противоречие голосов, которое у Бартока встречается в кульминациях, то есть в разделах особых, выдающихся, а, например, у Шостаковича в предыктах или серединных неустойчивых частях, у Стравинского встречается повсеместно и отличает любые из тех малых разделов, что объединяются в сюитную конструкцию целого. При этом принцип синкопичности Стравинский развивает до принципа полиметричности. Рассмотрим характерный эпизод из «Свадебки», хор «Баслави Божа» (цифра 59 партитуры, выписаны ведущая партия теноров и аккомпанемент фортепиано):

Нотный пример

Перед нами полиметрия хора и сопровождающей партии. В нижнем голосе строгое остинатное повторение краткого мелодического мотива (до — ля — до диез — ля) четвертями (см. квадратные скобки). В верхнем — характернейшее для Стравинского свободное мелодическое остинато с растяжением и сокращением фраз, следствием чего и является смена метра в некоторых тактах. Этих растяжений и сжатий оказывается вполне достаточно, чтобы фразы верхнего и нижнего голосов не совпадали во времени и образовывали полиметрию. Кроме того, сохранились и обычные синкопы в сопровождении по отношению к верхнему голосу. Заметим, однако, что в двух последних тактах примера голоса все же приходят к полному ритмическому согласованию, но здесь-то и заканчивается этот малый раздел формы. Двойное ритмическое противоречие голосов (полиметрия и обычные синкопы) очень показательно для Стравинского и исключительно важно в условиях гармонической неподвижности для его формы.

В иных случаях голоса полиметрии совпадают лишь вначале, в момент икта формы, а дальше главный голос подвергается такому искусному мслодико-ритмическому варьированию, что его противоречия со строгим мелодическим остинато баса длится непрерывно. Острота, динамика этих противоречий и поддерживает «внутреннюю жизнь» малого построения. Вот еще одна иллюстрация из «Свадебки» (цифра 125, выписаны только крайние голоса):

Нотный пример

Иногда Стравинский так «задумывает» многоголосное остинато, что его компоненты полиметрически не совпадают друг с другом весьма долго. Там, где они приходят к первоначальному ритмическому сочетанию, раздел формы заканчивается. Например, в одном из хоров мелодрамы «Персефона» (от цифры 74 до 80) тройное остинато: хор, верхний сопровождающий оркестровый голос, нижний сопровождающий голос. Каждая партия есть строгое остинатное повторение одной и той же мелодической формулы. Для ритмической драматургии раздела важно, что каждая из этих мелодических формул имеет свою, отличную от других временную протяженность: у хора — 12 четвертей, у верхнего сопровождающего голоса — 16 четвертей, у нижнего голоса — 4 четверти. Полиметрическое несовпадение партий длится 48 четвертей, и за это время у хора оказывается четыре проведения мелодической формулы, у верхнего сопровождающего голоса — три, у нижнего — двенадцать. После этого наступает одно «репризное» проведение, где все три партии приходят к исходному ритмическому положению. Здесь хоровой раздел, исчерпав все ресурсы ритмических противоречий, заканчивается и следует оркестровый отыгрыш. В этом отрывке из «Персефоны», как и во всех разбиравшихся выше, ритмическое развитие стало критерием и мерилом малой формы.

Поставив ритмическое развитие во множестве случаев во главу угла музыкальной формы, Стравинский пришел к созданию своеобразной, новой для традиционных классических жанров формы ритмических вариаций (также малой протяженности).

Ритмическое варьирование есть уже в тех мелодических остинато, где фразы, сходные тематически, различны по протяженности (см. два последних примера, верхний голос: временное варьирование на фоне временной неизменности порождает там всю остроту ритмических противоречий).

По принципу ритмических вариаций построена «Великая священная пляска», всегда манящая исследователей загадочной иррегулярностью своего ритма. Первый раздел формы — 29 тактов — представляет собой миниатюрную тему (четыре такта) и семь ритмических вариаций, в течение которых изменяется

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149