Открытие новых «резервов» ритма не могло не усилить его роли в формообразовании. И все-таки качественных изменении формы под давлением ритмической активности у большинства современных авторов не произошло. Даже у таких «ритмистов», как Прокофьев и Барток, принципиальные основы, типы и разновидности структур остались традиционными, классическими. Лишь в творчестве Стравинского ритм оказал решительное влияние на процесс формообразования, став столь же важной его движущей силой, как лад и гармония. Появление этой новой основы музыкальной формы коренным образом изменило ее изнутри и, естественно, вызвало к жизни новые ее композиционные типы и разновидности, которые теория музыки еще должна описать и определить.

Но даже и в построениях традиционного типа в музыке XX века оказываются новые черты, обусловленные участием ритма в формообразовании. Отметим некоторые характерные и важные случаи.

Сохраняя незыблемыми основы классических структур, их общую планировку, многие композиторы нашего века ритмическими средствами рельефнее обозначают грани, поворотные пункты формы, например моменты каденций, переходов, связок и т. п. Обращает на себя внимание прием, который повсеместно применяет Прокофьев. В названных выше моментах он вводит или такт нового, притом увеличенного размера, или дополнительный, «лишний» такт (иногда два-три такта). В результате на грани разделов происходит торможение, своеобразное замедление движения типа ферматы.

Вот, например, увеличение такта перед вторым предложением периода в теме соль диез минор из финала его Шестой сонаты (см. такт 7):

Нотный пример

Эффективность ритмических расширений у Прокофьева особенно велика потому, что ритмика его строго метрична, в ней ощущается ровная пульсация тактов, двутактов, четырехтактов, нередко — восьмитактов, иногда — шестнадцатитактов. Момент нарушения этой упорядоченной системы ясно сигнализирует о повороте в развитии формы.

Интересно, что даже в такой детали, как величина дополнительного такта, сказывается стиль автора. Если у Прокофьева с крепостью и уравновешенностью ритмического течения его музыки такт обычно увеличивается (делается более свободным дыхание), то, например, у Стравинского при остроте и некоторой нервозности его ритмики переменный такт на грани построения, как правило, оказывается сокращенным и тема вступает несколько внезапно и неожиданно. Интересно и то, что переменность метра оказывается во всех подобных случаях вызванной требованиями формы 1.

Ритм может участвовать в формообразовании и более действенно, например, способствовать нагнетанию ощутимого динамического напряжения в неустойчивых разделах (чаще всего в предыктах), не только подчеркивая контраст предыкта и икта в форме, но и своими собственными средствами усиливая качество неустойчивости, создаваемое гармонией, внося особую «ритмическую неустойчивость». Средствами ее служат всевозможные синкопические противоречия между структурой мотива и метром, между акцентами метрическими и эпизодическими. В момент наступления икта противоречия эти исчезают, структура мотива приходит в соответствие со структурой такта, ритмическая неустойчивость как бы разрешается в устойчивость. Одновременно в классической форме всегда происходит такого же рода гармонический процесс. Известно, что создание участков напряжения и разрядки чрезвычайно важно для насыщения музыкальной формы динамикой, а параллелизм такого сильного внутреннего средства, как гармония, и такого непосредственно действующего, как ритм, способен довести моменты напряжения и разрядки до огромного накала. Подобные случаи встречаются прежде всего у Бетховена, извлекавшего все динамические резервы при подготовке характерных «взрывчатых» кульминаций (пример: предыкт и динамизированная реприза в трио из скерцо Седьмой симфонии). В изобилии они и у других композиторов-классиков. В новой

_________

1 Разумеется, метрическая переменность на гранях формы не является исключительной особенностью новой музыки; например, в Первой симфонии Брамса на границе двух частей медленного вступления (в восьмом такте) имеется совершенно аналогичный прокофьевскому увеличенный такт на 9/8 при главном размере 6/8. Однако в условиях медленного темпа такая смена метра малозаметна, а в быстрых темпах для классической музыки она не характерна. Для многих же композиторов XX века — нормативна в любых темпах.

музыке по некоторым объективным причинам (важнейшая из них — известное ослабление функциональных тяготений в гармонии, побуждающее активизироваться другие элементы) требуется большая, чем в прошлом, интенсификация ритмики.

Контрасты синкопических и несинкопических ритмов, разграничивающих не только предыкты и икты, но и более протяженные неустойчивые и устойчивые разделы формы, весьма характерны для крупных, развитых композиций Д. Шостаковича.

Очень яркий ритмический контраст можно наблюдать в третьей части его Восьмой симфонии, при подходе к кульминации:

Нотный пример

Ритм очень четко вырисовывает здесь смену предыкта иктом. В предыкте он синкопичен, так как главному голосу, утверждающему метрический порядок, противоречит нижний, аккомпанирующий голос, нарушающий этот порядок. В икте противоречие устраняется, так как все голоса приходят в соответствие со структурой такта. Одновременно с разрешением ритмической неустойчивости происходит смена гармоний, качественно отличающихся друг от друга. Характер этих изменений показателен для некоторых тенденций современной музыки: в предыкте — уменьшенный септаккорд, в икте — сочетание двух трезвучий, мажорного и минорного (мелодия баса), полифункционально расслоенных по регистрам; первое созвучие диссонантно и неопределенно по тяготению, второе относительно (но не вполне) консонантно (в отдельности слышны два различных трезвучия), устойчивым не является. Таким образом, смена гармоний сама по себе не создает поворотного пункта в течении музыкальной формы, не проводит границы с той абсолютной определенностью, как это было в аналогичных случаях у классиков прошлого. Формообразующую функцию расчленения здесь берут на себя другие элементы и в первую очередь ритм с его полным контрастом синкопичности и иесинкопичности, неустойчивости и устойчивости.

Однако по отношению к интересующей нас музыке справедливо говорить не только об активизации ритма на отдельных, пусть длительных участках, но и об общей динамизации музыкальной формы при помощи ритма. Она ощущается и в складе мелодических тем и в характере сопровождающих партий, на всем протяжении произведения, а особенно в кульминациях.

Синкопическая острота, подкрепленная мощной полнозвучностью гармоний, проникла в главные темы произведений: достаточно вспомнить впечатляющие главные партии Сонаты Бартока для двух фортепиано или Шестой сонаты Прокофьева. Мелодика приобрела здесь ту упругость, силу, крепость, которой обладала в произведениях уже упоминавшихся мастеров XVIII века (творчество И. С. Баха тому примером), но иные современные авторы внесли в нее колкую, нервную остроту.

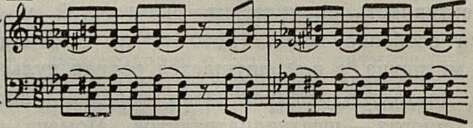

Мелодия становится по-настоящему динамичной, если она насыщена частой и сильной акцентуацией, создаваемой, в частности, изгибами высотной линии. Так, богатейшая акцентуация наполняет крепкой внутренней силой скачкообразные, с острыми «углами» мелодические линии Прокофьева. Такова же, например, тема фуги из Фортепианной сонаты С. Барбера, в которой оживленная ритмика мелодической линии (по-старинному ломанной) чуть заострена современной синкопичностью:

Нотный пример

Упругости и динамичности мелодики соответствуют и активные, наполненные внутренним движением сопровождающие, фоновые голоса и партии. Вот пример активного фона из первой части Сонаты Бартока для двух фортепиано с ударными:

Нотный пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149