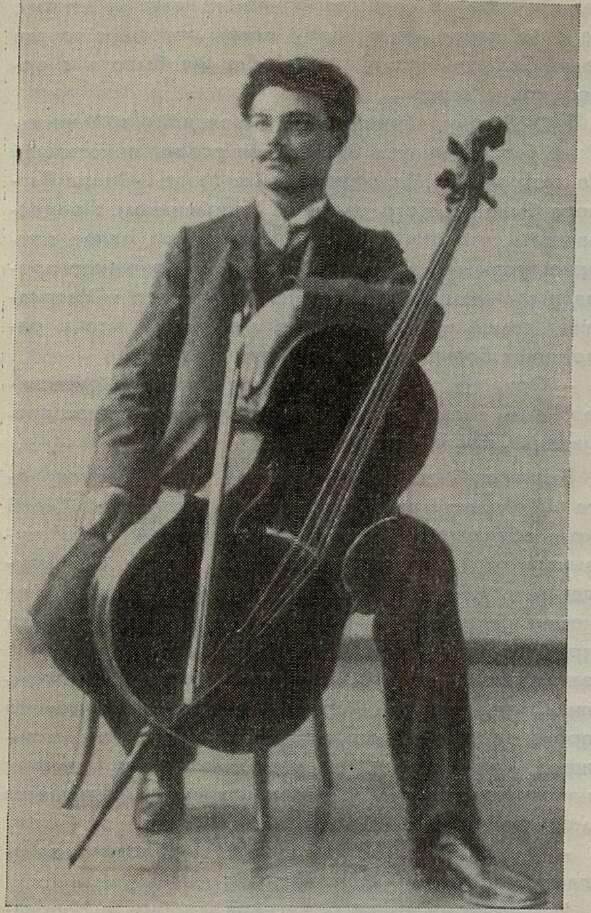

С. Самосуд — артист оркестра

ковой дамы», к постановке которой труппа должна вот-вот приступить. Уже все обсуждено и оговорено. И для него и для меня бесконечно увлекательна эта задача — смыть с любимой оперы «коросту» театральных штампов!

Пройдет всего несколько дней, и Мейерхольд, умевший превращать любое свое выступление — будь то собрание или репетиция — в удивительный, блистательный спектакль, с неистовой экспрессией начнет скандировать на первой встрече с будущими участниками постановки:

— Реабилитировать Пушкина и Чайковского!!! Насытить атмосферу чудесной музыки Чайковского озоном еще более прекрасной повести Пушкина!!!

Тридцать лет позади, а мне все видится Мейерхольд, «проигрывающий» на репетициях с актерами партитуру «Пиковой дамы», и заново слышатся аплодисменты, которыми невольно «взрывались» все присутствовавшие на репетициях, вплоть до оркестрантов (а их не так-то просто расшевелить!..).

Но тут память делает необъяснимый скачок, и из 1934 года, когда в Малом оперном готовилась «Пиковая дама», переношусь еще на тридцать лет назад, опять в Тифлис, где в 1906 году начало играть «Товарищество новой драмы» под руководством молодого Мейерхольда.

Я вижу «тифлисского» Мейерхольда на «Смерти Тентажиля», «Комедии любви», «Ганнеле» и особенно отчетливо на «Детях солнца» Горького, во время которых зал словно раскалывался на два лагеря: один неистовствовал от восторга, другой шипел... Вспоминаю его на репетициях — полным энергии, дерзких замыслов, иной раз неожиданных, но всегда понятных, неизменно интересных, беспокоивших... Помню его и актером, а актер он был превосходный — резких, смелых красок, колючих интонаций, так же как и режиссер, непохожий на других...

На спектаклях этого «Товарищества» я был, разумеется, «пятой спицей в колеснице». Учась по классу виолончели у замечательного музыканта А. Поливко (по его совету год спустя я поехал для усовершенствования в его родную Прагу), играл вечерами в оркестре. Но не только вечерами, но и в другое время, едва выдавалась свободная минута, бежал в «Товарищество», чтобы «повариться» в театральной «кухне».

Как-то ночью, в пустом театре — спектакль уже давно закончился! — Мейерхольд, не знаю уж почему приветивший молодого оркестранта, возился вместе со мной над шумами «обвала» для очередной постановки... Это было удивительное соединение напряженного, упорного труда и веселого азарта, проникнутого убежденностью, что если этого не сделать — конец миру, не меньше... Быть может, именно тогда, в те дни и ночи, я оказался навсегда заворожен магией театра и впервые мелькнуло ощущение (впоследствии ставшее убеждением), что роль музыканта в театре не только в том, чтобы водить смычком...

И еще одно особенно сильно запало тогда в душу — ненависть к рутине, штампу, косности, ко всему, против чего так яростно (хотя, возможно, не всегда «с того конца») ополчался в ту пору Мейерхольд... И так это чувство во мне кипело, особенно когда я попадал на «казенные» спектакли, что (теперь-то уж, пожалуй, можно раскрыть этот секрет) я стал рецензентом.

Вспомнить даже страшно, как с «высоты» своих 22 лет я за подписью «Аккорд» громил со страниц одной из тифлисских газет спектакли казенного театра, высмеивал незадачливых любителей, клеймил самодовольных «императорских» гастролеров. Снисходительности я не знал! Надо отдать честь редакции, она никому не раскрыла тайны псевдонима, и мой «Аккорд» звучал тогда для многих уг-

рожающе... Все это давным-давно кануло в прошлое, и лишь впоследствии, попадая иной раз в «переделку» критики, я вспоминал свои тифлисские «аккорды» и за редким исключением улыбался...

Вновь зазвучал молчавший было радиоприемник, и... новый «манок» для воспоминаний. «Уймитесь волнения страсти...» проникает в самое сердце бессмертный шаляпинский голос. А в памяти возникает давний вечер, когда я мальчишкой на спектакле, которым дирижировал мой отец, впервые услыхал его, в ту пору еще совсем молодого. Думал ли я тогда, что пройдет два с лишним десятилетия и я встречусь с ним, уже всемирно прославленным певцом, лицом к лицу на его гастрольных спектаклях в Оперном театре Народного дома, где в свою очередь сам начну дирижировать спектаклями.

О Шаляпине на сцене и за кулисами, в жизни и в театре написано бесконечно много. Он и похож и не похож в этих рассказах: каждый видит своего Шаляпина, и для каждого он в какие-то моменты раскрывался по-своему... Вот стоят друг против друга: Шаляпин — у самой кромки рампы, с трудом сдерживающий раздражение, и у дирижерского пульта — невозмутимый Направник. Эдуард Францевич подчеркнуто внимательно вглядывается в партитуру, хотя для всех присутствующих на этой репетиции очевидно, что смотреть в партитуру Направнику незачем, он и так превосходно знает наизусть все, что в ней написано, до мельчайших авторских пометок.

— Этой паузы в партитурэ нэт... Она нэ написана, — методично повторяет маститый дирижер в ответ на настойчивое требование артиста сделать паузу в таком-то месте...

— Но у вас вообще ничего не написано из того, что я играю, — говорит Шаляпин. — А это — в музыке есть. Это надо читать между строк...

Почему так запомнился именно этот, казалось бы, мимолетный, «по частному поводу» спор, в то время как десятки, сотни репетиционных «стычек» и развернутых театральных дискуссий невозвратимо исчезли из памяти? Да потому, вероятно, что это была не просто «перепалка» двух несговорчивых «метров», не желающих понять друг друга (они превосходно понимали все), а столкнулись две позиции, два противоположных взгляда на природу и законы музыкального театра.

Направник был по-настоящему большим дирижером, профессионалом в самом высоком смысле слова, добивавшимся от оркестрантов и певцов филигранной отделки, редкостной четкости и точности исполнения. Он ввел в театре строжайшую творческую дисциплину, предъявляя всем — от мала до велика — безоговорочные требования: попробовал бы кто-либо из солистов прийти к нему на спевку, не зная партии (в ту пору певцы готовили партии сами, без концертмейстеров). Так же было и с оркестром, с хором...

В 1910 году «Тристаном и Изольдой» в Мариинском театре должен был дирижировать приехавший на гастроли из Мюнхена Феликс Мотль. Опера Вагнера была до этого разучена Направником. Предполагалось, что Мотлю потребуется самое малое пять оркестровых репетиций. Но немецкий дирижер прервал в самом начале первую. Он поехал к Направнику домой и, поблагодарив его, сказал, что в репетициях больше не нуждается:

— Оркестр понимает меня так, словно я дирижировал им годы! Какая точность, художественная дисциплина, какое чувство стиля!

Виднейший оперный дирижер, автор популярного «Дубровского», Направник считал, однако, свой круг обязанностей строго ограниченным чисто музыкальной стороною партитуры... Я сам был свидетелем, как на одной из предпремьерных сценических репетиций он резким постукиванием палочки прервал пение хора и обратился к хормейстеру с замечанием, что хор вступил не вовремя. Повторили. Опять нечисто. Хормейстер объясняет, что это происходит из-за того, что хористы не видят дирижера — они вынуждены петь из-за кулис, так как на сцене, согласно эскизу художника, расстилается морская гладь...

— Меня это нэ касается, — безоговорочно заявляет Направник, — Я нэ позволю фалш...

И к полному ужасу режиссера (спорить с Направником было немыслимо: авторитет его в театре был нерушим) он заставил хор «выдвинуться» на сцену и пойти по морю, «яко по суху».

В результате на спектакле музыкальное звучание было безукоризненным. Что же касается до сценического воплощения оперы, до создания певцами детально разработанных образов (именно образов, а не партий), воплощенных во всей совокупности и неразрывности музыкальных и сценических элементов, — это лежало где-то за пределами его интересов...

Совсем иной позиции придерживался Шаляпин. С его искусством не случайно связывают расцвет новой школы русской оперной сцены.

Я оглядываюсь на прожитые годы и вспоминаю десятки замечательных дирижеров: Никиш, Мотль, Малер, Рубинштейн, Направник, Сук, Кусевицкий... — их искусство не раз служило для меня примером глубокого раскрытия композиторского замысла и мастерского владения одним из сложнейших и благодарнейших инструментов, каким является оркестр. Слава и безмерное спасибо им!.. И все же я затрудняюсь сказать, кто оказал наиболь-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153