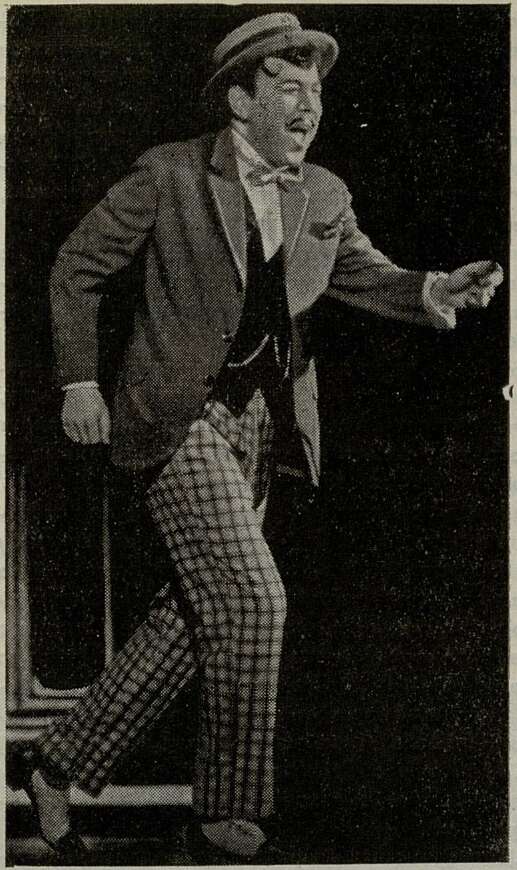

Мишка-Япончик.

«На рассвете» О. Сандлера. Первый акт

летовая визитка, крахмальная манишка. Темные усики с подкрученными вверх концами как-то странно перекликаются с аккуратно выложенным на лбу завитком набриолиненных волос. Но тонкая тросточка в его руках напоминает холодное оружие. На лице запоминаются цепкие глаза и жесткая складка губ. В лице этом есть какая-то безжалостность и чувство превосходства, хотя выражение его порой бывает тупое, а то и просто пошлое. Потом понимаешь, что «виной» всему глаза: быстрые, но не бегающие, все замечающие и все «слышащие». Если даже вы ничего не знаете ни о Мишке-Япончике, ни о Бене Крик, ощущение, что перед вами бандит, явится довольно скоро. Три детали ясно подскажут это.

Первая — пластическая краска. Япончик поет свои выходные куплеты:

— Молдаванка успех мне пророчит,

Как «на дело» иду не спеша...

И мы увидели, как идут «на дело». Из глубины сцены прямо на зрителя легкой походкой хищника, неслышно ступая «след в след», двигался Япончик. С иголочки одетый, с тросточкой под мышкой шел убийца... Невольно вспомнились страницы очерков В. Дорошевича «Сахалин».

Две вторые — это привычки, которые, вероятно, могли стать главными в таком юридическом понятии, как «словесный портрет». Когда что-то важное для Мишки срывается и он не может вовремя найти нужного слова или когда до предела разозлен, он коротко сплевывает сквозь зубы, одновременно проводя ладонями по брюкам — снизу вверх. Жест жуткий, потому что вас не покидает чувство, что сейчас на ваших глазах свершится «мокрое дело». Эти привычки настолько въелись в Япончика, что они сопутствуют ему везде — и на балу у консула Энно, и в гостиной Веры Холодной, и в кабаре «Веселая канарейка». Пожалуй, Мишка их даже не

Мишка-Япончик.

«На рассвете» О. Сандлера. Второй акт

замечает. Поэтому они так неотъемлемо связаны с его личностью. Куплеты Япончика (а у него в оперетте три развернутые музыкальные сцены) ни по музыке, ни по тексту не блещут оригинальностью. Но происходит удивительное: они служат точным отражением его малого интеллекта, помноженного на нахальство. Отсюда абсолютная откровенность в восприятии того, что его ошеломило, — броская смелость жеста и безграничная самоуверенность.

Надо посмотреть, как Япончик, стоя рядом с Верой Холодной, по-звериному жадно обнюхивает ее волосы, руки, плечи; как он танцует, властно и грубо держа ее в объятиях, или небрежно-удивленно напевает: «Нужна вам очень эта эйфелева штучка?» Тут уже непонятно, чему больше дивиться — фамильярности или невежеству? У Водяного — Япончика есть и то и другое.

К тому же его «Миха» — авантюрист, готовый играть человеческими жизнями, политикой, популярностью. Неважно чем, важно что с азартом, так, чтобы весь город ходил ходуном, играть с козырями — на верный выигрыш.

Но где-то в глубине своей души Япончик — трус. И, пожалуй, тема умирания старого мира ярче всего проявляется в интонации куплетов о «Веселой канарейке». С каким-то подвыванием, как у обложенного со всех сторон волка, рвет душу рыдающе взвинченный голос Водяного:

— Эх, пляшет и песни поет веселая канарейка...

Ноги же его выделывают в это время нечто нелепо пьяное, от чего веет тоской и безысходностью.

А ведь в его Мишке много обаяния, остроумия, блеска, но на всем этом лежит блатной налет, придающий экзотичности уркагана отпечаток чего-то липкого, нечистого.

Так обаяние приобретает отрицательную краску.

Вот три роли, между которыми нет ничего общего: разные люди, разные эпохи, разные судьбы. И разный Водяной. Разный уже потому, что в двух последних образах он явно тяготеет к драматическому раскрытию характера. Но, раздвигая границы жанра, он не разрушает его.

Внимательно всматриваясь в жизнь, увлекаясь многими открытиями художников, близких ему по направленности дарования, он берет от них для своих героев все, что представляется ему плодотворным.

Водяной не умеет быть равнодушным. Поэтому его образы часто намного богаче своих драматургических и музыкальных прототипов. Водяной знает цену партнеру, его тону, возникшим на сцене человеческим взаимоотношениям. И именно поэтому Водяной столь щедр в подсказе другим. Понаблюдайте за ним на репетиции. Он не считает за труд объяснить, помочь, подсказать, когда у кого-то что-то не получается, хотя и не берет на себя функцию режиссера. Но если его жизненный и творческий опыт больше, чем, скажем, у П. Хредченко, то почему не показать как, по его мнению, должен умереть Сашко Птаха («На рассвете»).

И еще одно бесценное (и, надо сказать, увы, не часто встречающееся) качество, особенно в оперетте, связанное уже с обликом всего одесского коллектива.

Точно рассчитывая на определенную реакцию зрителей, в зависимости от этого строя мизансцену, диалог или отыскивая интонацию, здесь не пойдут на «поводу» у зала и не станут нарочито комиковать, добиваясь дешевого успеха.

Когда Водяной готовил роль Павла I, он специально искал такой выход, чтобы не оказаться сразу лицом к зрителям. Так как прекрасно понимал, что публика сразу начнет хохотать и аплодировать, узнав под гримом российского императора знакомого комика. В данном случае смех мешал восприятию образа. И актер нашел выход: стремительно проходя по диагонали из первой кулисы в противоположную, он застывал спиной к дирижеру в характерной позе Павла I. И оборачивался только тогда, когда зритель уяснял себе, какое именно действующее лицо перед ним.

В «Цветке Миссисипи» режиссер, Водяной и Сатосова учли всевозможные градации смеха. Зрители буквально стонут, а актеры серьезно, с полной сосредоточенностью ведут сцену, ни в чем не утрируя свои образы. И тем невыносимее состояние зала, хохочущего до слез. Это не только мастерство, это культура актера оперетты. И многим не худо поучиться ей у Михаила Водяного...

У Водяного есть еще неоценимое качество — пафос. Не наигранный, не напыщенный, а идущий из самых глубин артистической натуры. И это привносит в его яркий комедийный дар черты проницательной иронии, сообщая некоторым его героям трагикомический характер. Даже его Фрэнк — уж на что «бездумный» персонаж, но и в его душе есть какая-то щеминка разочарования и боли...

*

В некоторых статьях об оперетте, опубликованных в последнее время, есть нелепая тенденция противопоставить Водяного коллективу, словно бы не замечая, что в искусстве этого актера, как и ряда других его товарищей по сцене, сконцентрировались поиски, завоевания, стремления Одесского театра музкомедии.

Фото А. Гладштейна, Г. Ефимова, С. Хенкина

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153