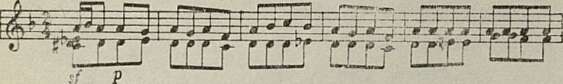

самбля скрипачей. Одно из самых ярких новых сочинений Баяхунова — «Кюй» для симфонического оркестра. Исполненный блеска тематический материал и сочность оркестровых красок придают пьесе концертный характер. В «Кюе» преобладают радостные и энергичные образы. Он начинается ослепительно блестящим вступлением tutti — лавина упругого токкатного движения как бы ниспадает с исходной вершины, из нее возникает более спокойная, но также токкатная двухголосная тема главной партии, овеянная праздничным настроением:

Она постепенно окутывается контрапунктирующими голосами, охватывает все новые пространства, пока не перерастает в новое tutti, по характеру близкое вступлению.

Побочная партия в противовес главной звучит спокойно, как сдержанно-скорбный монолог, но время от времени появляющиеся волнообразные пассажи флейты и кларнета напоминают о главенствующем энергично-радостном настроении. В разработке-репризе более полно раскрывается эмоциональное содержание основных тем. Особенно широко развита тема побочной партии: она то становится еще более грустной, то, как будто не позволяя этой печали укорениться, автор придает звучанию шутливый оттенок, используя для этих целей полиладовый эффект: локрийская V ступень в сочетании с обычной звучит «фальшиво», с оттенком гротеска (фактура в примере упрощена):

Пример

Композитор нашел очень своеобразные ладогармонические средства, коренящиеся в стиле кюев. Он обильно пользуется квартово-секундовым принципом построения аккордов при наличии линеарного голосоведения, достигает яркой красочности инструментовки при скромном составе оркестра. Но прежде всего «Кюй» Баяхунова примечателен, на наш взгляд, для казахской музыки тем, что это сочинение открывает путь к более свободному использованию подобного фольклорного материала в профессиональном творчестве. Как известно, народные кюи отличаются яркостью и «строгостью» стиля — сохранением одного общего типа ритмического и интонационного движения на протяжении всей пьесы. В течение многих лет композиторы, сочинявшие или цитировавшие кюи, строго придерживались этого стилевого принципа. Таков, например, кюй «Балбраун» из третьей симфонии «Сары Арка» Е. Брусиловского, по существу являющийся развернутой обработкой известного кюя Курмангазы, «Бий» из оперы «Биржан и Сара» М. Тулебаева или «Родина радости» С. Мухамеджанова. Авторы здесь старались в основном остаться в пределах традиционного двухголосия и, желая обогатить фактуру, ограничивались только октавным дублированием имеющихся голосов. Более широкое обогащение звучания кюя находилось под своеобразным запретом. В какой-то степени понятное в простых обработках, это запрещение совершенно неприемлемо в оригинальных сочинениях, где оно становится препятствием, сковывающим творческую мысль. Ведь ясно, что цитирование народных пьес, взятых целиком, даже без обогащения фактуры, обычно остается лишь повторением, «пересказом»...

Конечно, переплавить фольклорные образы и средства в соответствии с собственным замыслом нелегко, но только так родившиеся произведения обогащают национальную культуру. И на этом нелегком, но плодотворном пути творческого претворения кюя первые удачные шаги делает Баяхунов.

Мы рассмотрели только четыре сочинения — небольшую часть того, что появилось и появляется сегодня в творчестве композиторов Казахстана. И все-таки даже на этих немногих примерах видно, как расширяется круг тем и образов (например, в оратории Бычкова), обновляется природа традиционных жанров (кантата-эпитафия Жубановой), как идут поиски новых ярких средств выразительности (в «Поэме» Гризбила) и намечаются пути более активного и свободного использования богатств народного искусства (у Баяхунова). Все это в целом — свидетельство плодотворности усилий музыкантов республики, разными путями, в разных формах стремящихся отобразить нашу современность.

Воспитание музыкантов

С. Слонимский

НОВЫЕ ИМЕНА — НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

Творчеству студентов-композиторов музыкальная пресса уделяет сравнительно мало внимания. Порой появляются заметки председателей госкомиссий о дипломантах отдельных консерваторий. Это хорошо, но явно недостаточно. Ведь сегодняшние студенты — в недалеком будущем профессиональные авторы, новое пополнение советской музыки. От их воспитания во многом зависит ее завтрашний день. Поэтому творчество воспитанников всех консерваторий страны заслуживает, как мне кажется, регулярного критического разбора, а иногда и специального анализа. В данной статье я не претендую на полный обзор произведений учащихся Ленинградской консерватории. Ограничусь лишь лаконичным сообщением «позитивного» порядка по поводу некоторых сочинений.

В работе молодых композиторов радуют два обстоятельства: неустанный интерес к русскому народному творчеству1 и пытливые поиски свежей, выразительной мелодики как основы индивидуального почерка (второе нередко связано с первым и обусловлено им).

Неверно было бы сводить влияние фольклора лишь к созданию обработок или сочинений на народные тексты. Национальный колорит, если композитор по-настоящему впитал его, окропляет «живой водой» самые разнообразные, подчас совершенно далекие от бытовых жанров и интонаций произведения. Его воздействие бывает и очень «глубинным» и на первый взгляд неприметным, неброским... Скажется (и сказывается) это и в содержании, и в стиле, и в особом мелодическом токе лучших сочинений тех авторов, для которых фольклор — одна из любимейших, раскрывающих все новые страницы книг творчества.

Примечательна и вторая тенденция: стремление к рельефному, выношенному тематизму как носителю новой образности, нового содержания.

Вот песни аспиранта Валерия Гаврилина (класс О. Евлахова) на стихи Гейне, его же «Русская тетрадь» на народные тексты. В обоих талантливых сочинениях есть превосходный мелодический материал. Гейневские песни — это яркие психологические зарисовки, близкие по стилю бернсовскому циклу Свиридова. А «Русская тетрадь» изобилует мелодиями, сродни «страданиям», частушкам, причетам. Автор чутко ощущает харак-

_________

1 Характерный факт: в ежегодных фольклорных экспедициях только за последние два года из 32 человек, обучавшихся на композиторском отделении, побывали 17. Это В. Арзуманов. О. Акулов, М. Белодубровский, С. Баневич, Г. Вавилов, П. Геккер, В. Демидов, А. Кнайфель, В. Нестеров, Э. Рубанова, А. Туник, Л. Смирнов, Э. Серов, Ю. Шибанов, а также аспиранты — Г. Белов, В. Гаврилин и Б. Тищенко.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153