композиция кантаты производит цельное и стройное впечатление1. Музыка «Сказа» как бы рождается из тишины, ее звучание растет, достигая предельной силы в кульминационном марше, а затем постепенно стихает.

*

Среди новых крупных вокально-симфонических работ композиторов Казахстана — оратория «Литтл-Рок» Анатолия Бычкова по «Балладе о Литтл-Роке» американской поэтессы Доры Тейтельбойм2. Сочинение это выделяется уже масштабом и злободневностью темы, впервые появившейся в творчестве композиторов Казахстана. Много удачного, интересного есть и в самой музыке оратории.

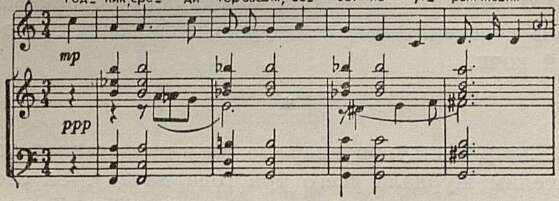

Идея борьбы с расизмом раскрыта в остром столкновении непримиримых сил: народа, борющегося за свое человеческое достоинство, и оголтелой реакции. Извивающаяся, «ползучая» мелодика с капризной ритмикой, отдаленно напоминающая по характеру некоторые темы «демонического», «мефистофельского» плана из ораторий и симфоний Листа и отчасти «образы зла» Шостаковича (например, неоднократно применяются так называемые «лады Шостаковича», то есть минор с пониженными VIII и IV ступенями), преобладает в обрисовке мира насилия и ненависти. Такова, например, угрюмая тема Прелюдии, неоднократно звучащая и в других частях, — тема Литтл-Рока, который предстает в оратории как символ расизма. Там же, где речь идет о негритянском народе, автор обильно пользуется интонациями фольклора негров США или оригинальными мелодиями в стиле блюзов и спиричуэлс. Здесь можно назвать тему седьмой части («Песня матери»):

Именно эти страницы оратории наиболее привлекательны и разнообразны по содержанию: это и суровое, мужественное воспоминание о гражданской войне («Север против Юга»), и внешне спокойный рассказ о томительном ожидании событий в ночь на 3 сентября 1957 года с последующим прорывом эмоций («Черные»), и бесхитростная, овеянная светлой любовью «Песня матери» (она собирает дочь в школу: «Для Сюзи, для дочери, платье гладя, поет она тихо, чтоб страх отогнать»), и могучий гимн будущему в последней части оратории («Цепи падут»), темой для которого послужила «Песня о Миссисипи».

Отрицательные образы сочинения не всегда столь же впечатляющи. Наиболее интересна третья часть («Тени в ночи»), в которой воплощена тревожная обстановка в ночь перед расправой над негритянскими школьниками. Вкрадчиво и угрожающе, с частыми неожиданными паузами звучит в басах основная тема части. Яростная и жесткая музыка раскрывает звериный облик расистов в четвертой части («Белые») — картине сборища погромщиков в доме сенатора Каттена. Думается все же, что в ней могло бы быть больше заостренности, гротеска, а использованные автором диатонические нонаккорды и ундецимаккорды, звучащие здесь только блестяще и импозантно, в упругом ритме, не прибавляют убедительности в характеристиках представителей мира насилия и угнетения.

Сходные противоречия имеются и в шестой части оратории («Rock»). По замыслу композитора, это олицетворение духовной нищеты расистской молодежи, проводящей ночь в угаре рок-н-ролла. Музыка построена на интонациях и ритмах этого танца, а ее развитие основано на непрерывном нарастании звучности (как в «Болеро» Равеля или в эпизоде «нашествия» в Седьмой симфонии Шостаковича). В художественной практике нашего времени, в советской музыке в частности, выработался уже довольно богатый арсенал средств и приемов звукового отражения мрачных, отталкивающих явлений действительности, воплощения бесчеловечной жесткости, злобы. Таково, например, искажение, «искривление» банальных интонаций или, наоборот, схематически подчеркнутое обнажение примитивности типичных оборотов (и именно в этих случаях тембровое и ритмическое вариационное нагнетание воздействует особенно сильно). Таковы же остроспецифические эффекты политональных наложений или, скажем, резкодиссонантной аккордики и т. п. По мысли автора, на «отрицательное» восприятие образов этой части должна, ве-

_________

1 За исключением излишне краткой кульминации.

2 Для ведущего (чтеца), четырех солистов, хора и оркестра, в девяти частях: 1. Прелюдия, 2. Север против Юга, 3. Тени в ночи, 4. Белые, 5. Черные, 6. «Rock», 7. Песня матери, 8. Сентябрь — 1957, 9. Цепи падут.

роятно, настроить декламация чтеца, обрамляющая эпизод. Однако, так как сама музыка, кроме симфонизации развития, ничем не отличается от обычных танцев этого типа, звучащий вне музыки текст не выполняет в нужной мере свою задачу. (Быть может, больше впечатляло бы ритмизованное произнесение его на фоне музыки?)

Кульминация цикла, восьмая часть оратории («Сентябрь — 1957»), — сцена расправы над негритянскими детьми. К сожалению, в музыке не до конца использованы возможности, предоставляемые текстом. Вместо гневного обвинения в ней преобладает настроение меланхолии, способное вызвать у слушателя скорее сочувствие, чем чувство протеста, и обличительная сила произведения несколько снижается.

Тем не менее в целом оратория Бычкова «Литтл-Рок» — интересное явление в музыкальной культуре республики.

*

Георгий Гризбил принадлежит к числу наиболее одаренных и обнадеживающих композиторов Казахстана. Для его творчества характерен поиск свежей и яркой выразительности, проявляющийся, в частности, в особом внимании к полифоническим приемам и средствам: сквозная непрерывность развертывания самостоятельных линий и «слоев», насыщенность многоголосной фактуры — обычные черты звуковой ткани его сочинений. Свойственная музыке Гризбила психологическая сложность, многогранность образов также часто находит выражение в полифоническом сочетании контрастных тематических элементов.

Облик молодого автора весьма определенно выявился в одной из последних его работ — «Вокально-симфонической поэме» для оркестра и хора (применяемого как особая тембровая группа, без текста).

Главная партия построена как фугато, полное глубокого и сурового раздумья. Его тема, как будто нерешительно поколебавшись в низах, внезапно поднимается вверх и опять ниспадает, образуя волну (в драматургии «Поэмы» важную роль играет наиболее выразительная часть темы, отмеченная в примере пунктиром):

Пример

Включение новых голосов образует кульминацию темы, звучащую сурово.

В связующей партии зарождается полная успокоенности и благородства тема хорального склада, но образ этот с самого начала двойствен, внутренне противоречив: на фоне хорала время от времени появляется настораживающий, «предупреждающий» квартовый мотив.

В столкновении двух этих образов — сущность драматургического конфликта «Поэмы» Гризбила (побочная партия довольствуется более скромной ролью, лишь оттеняя главную). В процессе развития обнаруживается характерное для композитора мастерство преобразования материала. Обе темы — главная и связующая — подвергаются значительным изменениям. Так, характерный оборот главной темы несколько раз меняет свой облик; особенно мрачно, с большой драматической силой звучит главная партия в репризе. На трансформированных интонациях первой темы и квартового мотива из связующей построена и основная кульминация «Поэмы», возникающая на «гребне» третьей волны в разработке: звучание достигает здесь максимальной остроты, фактура становится многослойной, — каждый голос в результате стремительного нагнетания превращается в яростно-настойчивое ostinato. На миг все словно застывает в неустойчивой, внутренне взрывчатой статике.

Несколько этапов можно отметить и в развитии хоральной темы: от уравновешенности в экспозиции, к сгущенно суровому звучанию в разработке и прозрачно светлому в репризе — здесь впервые вступает хор (женские голоса), подчеркивающий значительность этого проведения.

В коде эта светлая тема окончательно утверждается. Постепенно она расцвечивается разнообразными фигурациями, захватывающими почти весь диапазон оркестра. После сложных звучностей разработки их диатоничность приобретает особую свежесть и важную идейно-драматургическую нагрузку — это освобождение от всего темного, мрачного, как яркий солнечный день с ослепительной лазурью неба после грозовой ночи.

*

Бакир Баяхунов впервые был представлен читателям журнала всего три года назад1. За это время он заметно творчески вырос. Его Струнный квартет был положительно оценен на пленуме молодых композиторов Казахстана (в декабре 1963 года), в Москве с успехом была исполнена его пьеса «Бакытты балалык» для ан-

_________

1 «Советская музыка» № 5, 1962.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153