Пел я вслед за концертмейстером гаммы и все оглядывался на красную сигнальную лампочку, прикрепленную у пюпитра. Эту лампочку приметил еще раньше, сидя в зале: когда комиссия бракует абитуриента, перед пианистом вспыхивает красный глазок, — он перестает играть, а бедный растерявшийся певец покидает эстраду. Кажется, я ждал этого сигнала, как спасения. Но меня заставляли петь гамму за гаммой, потом арпеджио, потом отдельные ноты. И снова вопрос: «Ну какие же все-таки песни вы можете спеть?» — «Солдатские. Я недавно демобилизовался...» Так и не спев ни одного произведения, я покинул зал. Но через несколько дней все тот же приятель сообщил: «А тебя все-таки приняли! Не зря я старался!»

Занятия продвигались быстро: с первого консерваторского курса сразу перемахнул на третий, а всего учился два с половиной года; почти одновременно закончил два учебных заведения: консерваторию и технологический институт.

В сезоне 1920/21 года в Харькове открылся оперный театр. Там я и дебютировал в партии Пимена. По справедливости надо сказать, что только беззаветная любовь к искусству могла заставить в те тяжкие для страны годы пренебречь дипломом инженера ради полной лишений и невзгод профессии оперного певца. Заработную плату актерам платили нерегулярно, и была она столь низка, что ее едва хватало на скудное пропитание.

Первыми наставниками, дирижерами, с которыми я начал свою сценическую жизнь, были прекрасные музыканты И. Палицын, Н. Малько, А. Пазовский. Каждый из них оказал значительное влияние на мое музыкальное развитие.

В Харькове я впервые спел Мефистофеля. Помог случай. В театре ждали приезда какой-то знаменитости. Ждали до последнего дня. Билеты на «Фауста» были распроданы. Знаменитость не приехала. Тогда вспомнили обо мне, объявив, что я должен петь без предварительных репетиций с оркестром или с партнерами. Работа с режиссером ограничилась скупыми указаниями: «Отсюда выйдешь, сюда пойдешь, здесь встанешь, ну... и пообедай поплотнее, чтобы силенок хватило...»

В те годы никто не пестовал молодежь так нежно, как это делается сегодня. Карьера часто зависела от малого случая: бросит судьба молодого певца в большую, ответственную партию, словно щенка в открытое море, — и плыви! Выдюжишь — значит силен, твое счастье! А какой бас не мечтает о партии Мефистофеля! Конечно, я давно знал ее наизусть и мысленно сотни раз уже пел на сцене. Все указания режиссера я запомнил, лишь последнее выполнить не смог. Мы мобилизовали весь наш наличный «металл», решив ради Мефистофеля израсходовать двухдневную норму и полакомиться куском мяса, но жена вернулась с пустой сумкой. На рынке у нее стащили весь наш обед. Пришлось петь на голодный желудок...

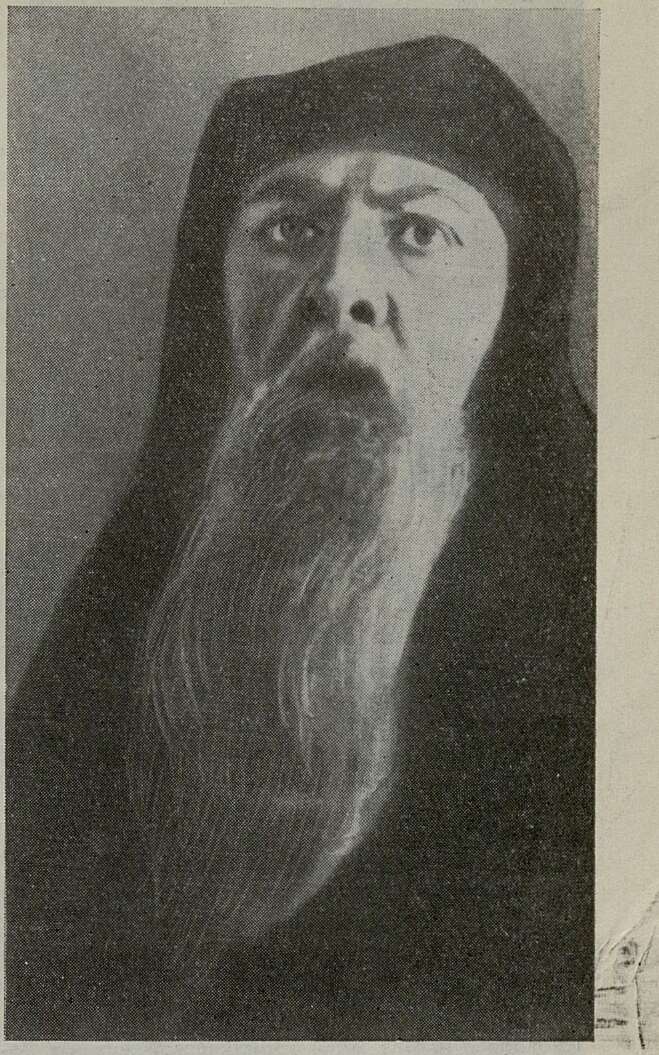

Досифей.

«Хованщина» Мусоргского

Своего «первого» Мефистофеля я спел, как говорили, удачно. Надо сказать, что в ту пору в Харьковском театре выступали ведущие артисты Москвы, Петрограда. Режиссером был у нас Н. Боголюбов, умный человек, мастер массовых сцен. Для него характерна одна черта, которую почему-то утратили некоторые наши режиссеры. Он никогда не диктовал актеру линию сценического поведения, не водил на помочах, превращая в своего «иждивенца». Он справедливо полагал, что актер имеет

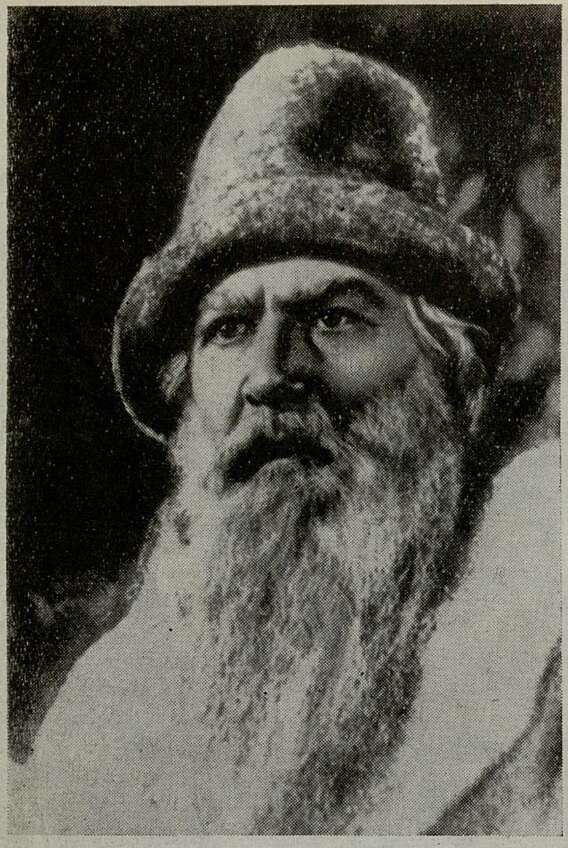

Сусанин.

«Иван Сусанин» Глинки

право на раскрытие своих творческих замыслов, своей индивидуальности.

*

Говоря о начале моей артистической жизни а Ленинграде, не могу не вспомнить о Василии Петровиче Шкафере. Навсегда сохраню память о нем, как о большом художнике, способном зажигать всех вокруг неисчерпаемой творческой энергией. Как умел он подчас одним намеком, полусловом помочь молодому артисту найти сценическую правду поведения, «ключ», который «отмыкал» весь образ! Так случилось и с моим Иваном Грозным.

Помню, страшно было браться мне за эту партию. Путь к ней усложнен был еще и привходящими обстоятельствами, о которых мне хочется рассказать.

Работа над «Псковитянкой» свела меня с большим художником А. Головиным, создавшим целый ряд великолепных спектаклей. Взявшись за постановку «Псковитянки», художник и режиссер решили «рискнуть»: они попытались прочитать оперу по-новому, не повторяя того, что было найдено предшествующим гениальным исполнителем. Мне «рисковать» было легче: я никогда не видел и не слышал прежде этой оперы. Как-то после репетиции режиссер порекомендовал мне съездить к Александру Яковлевичу: «Познакомьтесь поближе, он предложит вам грим».

Головин жил в Детском селе. Не без волнения ехал я к маститому художнику. Навстречу мне вышел высокий, красивый, с чудесной, не по годам юношеской осанкой человек. Измерив меня цепким взглядом, Головин сказал нараспев: «Ого, батенька мой, а фигура-то у вас богатырская... Решим давайте так: одежду Грозного менять нельзя — костюм-то исторический; с кольчугой он не расставался. Зато переменим грим. Я не согласен с Федором Ивановичем, представляющим Грозного убеленным сединами старцем. Я вижу его более молодым, крепким...»

Мог ли я, певец с пяти-шестилетним стажем, возражать всеми признанному авторитету?..

В день премьеры на сцене появился Грозный в обличии... Малюты Скуратова: медно-рыжий парик, развевающаяся, с огненным оттенком борода. Нет, не таким я ощущал самодержца Российского, человека, с именем которого связаны столь великие и драматические события русской истории. И как мне мешало мое «радужное» оперение!.. Но художник и режиссер ничего не разрешали менять. Только управляющий труппой Шкафер позволил мне самому искать моего Грозного. Я видел его суровым и сильным, с острым, пронизывающим взглядом. Заботы о государстве проложили на челе его глубокие, как шрамы, морщины, посеребрили темные волосы...

И вот я пою «Псковитянку» на знаменитой ленинградской сцене.

В антракте мне оказали: «Станиславский в театре». До того дня я не был с ним знаком. После спектакля, прямо в костюме Ивана Грозного, поспешил в ложу дирекции и был представлен гениальному артисту. Потом было много встреч и с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Как интересны были наши долгие беседы... «Условность музыкального театра, — говорил он, — исчезает в то мгновенье, когда актер начинает по-настоящему верить, что по правде жизни нужно не говорить, а петь, что музыка поведает куда больше слов, и лишь тогда он запоет по-настоящему, каждая нота станет эмоционально наполненной, и зазвучит не только гласная, но и согласная буква будет звучать, будет «стоять»...

Если Иван Грозный свел меня со Станиславским, то Борис Годунов познакомил с В. Суком. Было это тоже в Мариинском театре. Дирижировал в тот вечер В. Дранишников. В антракте ко мне в уборную

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159