ность вопроса. Определение лада как диатонического оставляет нераскрытым новое качество, полученное от слияния диатоники и хроматики, и в какой-то степени даже умаляет значение последней. С другой стороны, название лад затеняет полиладовую природу этой музыкальной системы.

Гораздо более удачное наименование предложил Ю. Холопов в работе «О современных чертах гармонии С. Прокофьева», назвав упомянутую систему «хроматической тональной системой» или «полной хроматической системой». Тем не менее, и этот термин не вполне удовлетворяет. Автор пишет, что «и диатоника сама может рассматриваться как частный случай хроматической системы, как составная ее часть»1, но в названии такой широкий диапазон не ощущается.

Мы считаем наиболее целесообразным определить эту музыкальную систему как диахроматическую. Такое наименование выражает новое качество системы (слияние диатоники и хроматики), не затеняя ее полиладовую природу (возможность сочетания диатонических и хроматических ладовых форм), что совпадает, кстати, и с тезисом Ю. Тюлина — «ладовая основа если не выступает в натуральном виде, то остается в своем скрытом «режиссирующем» значении...»2.

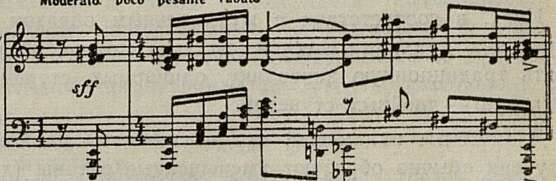

Высшая форма диахроматической системы — дизхроматическая тональность — образуется при использовании всех двенадцати ступеней или же нескольких, не входящих в ранее известные ладовые формы. Такая тональность может иметь определенное наклонение, например, мажорное или минорное:

Иллюстрация

На каждой из двенадцати ее ступеней строится любой аккорд (при этом первоначальный тональный центр не меняется). А благодаря энгармоническим заменам основными тонами аккордов могут быть не только двенадцать, но и пятнадцать-шестнадцать ступеней. Энгармонический принцип, казалось бы, способен привести к двадцатичетырехступенной музыкальной системе. По написанию — безусловно, но не по звучанию, которое регулируется темперированным строем (по крайней мере, в европейской музыке на данном этапе ее развития).

В диахроматической системе, естественно, широко выявляется новая аккордика. При этом возникают трудности обозначения. Старые названия, указывающие лишь количество звуков (трезвучие) или соответствующую ступень (септаккорд V ступени), теперь не удовлетворяют, так как моноладовую систему заменила полиладовая.

В таких условиях гораздо больше подходит терминология, применяющаяся до сих пор для внеладовых созвучий. Она выражает одновременно и количественную, и качественную сторону аккордики, а именно:

а) для трезвучий: мажорное, минорное, увеличенное, уменьшенное;

б) для септаккордов: 1) малый мажорный (или минорный, увеличенный, уменьшенный); 2) большой мажорный (или минорный, увеличенный, уменьшенный); 3) уменьшенный, уменьшенный мажорный (или минорный, увеличенный);

в) для нонаккордов: 1) большой мажорный (или минорный, увеличенный, уменьшенный) с высокой септимой (или низкой); 2) малый мажорный (или минорный, увеличенный, уменьшенный) с высокой септимой (или низкой).

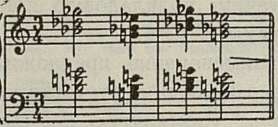

Приведем пример из эпизода кульминации «Sonata brevis» Яниса Иванова3 (дхр ля минор):

_________

1 Ю. Холопов. О современных чертах гармонии С. Прокофьева. Сб. «Черты стиля С. Прокофьева». М., «Советский композитор», 1962, стр. 257, 260.

2 Ю. Тюлин. Современная гармония и ее историческое происхождение. Сб. «Вопросы современной музыки». Л., Музгиз, 1963, стр. 113.

3 Аккорды, полностью подчиняющиеся диатонической ладовой основе, в дополнительных обозначениях не нуждаются.

Последующие примеры также даны из музыки этого композитора.

В диахроматической тональности аккорды часто обогащаются двойными ступенями (термин Ю. Холодова), то есть, сосуществующими натуральной и высокой или натуральной и низкой. В таких случаях образуются разнопримовые, разнотерцовые или даже разнопримотерцовые трезвучия и септаккорды. Скажем, в предрепризной кульминации финала Девятой симфонии (дхр си-бемоль мажор):

С другой стороны, возможны и однопримовые, однотерцовые, одноквинтовые аккорды, в которых одна из ступеней имеет простую форму, а все остальные — двойную. Естественно, что вторая группа с преобладающим количеством двойных ступеней появляется в острых, терпких по языку разделах. В кульминации экспозиции первой части Фортепианного концерта звучит однотерцовое трезвучие (дхр ми минор):

Итак, в соответствии с музыкальным образом в пределах диахроматической системы можно встретить традиционную аккордику одинарных ступеней и новую — двойных ступеней.

В моменты наивысшей экспрессивности двойные ступени обычно образуют уменьшенные октавы (характерная интонация XX века). При этом хотя бы одна пара голосов должна находиться на реальном расстоянии уменьшенной октавы, поскольку, размещенная в различных регистрах, она теряет часть своего напряжения. (Сказанное не относится к крайним голосам фортепианной фактуры, а также к оркестровой фактуре вообще, где основную роль играет инструментовка.) Ярко использован эффект двойных ступеней в начале третьей части Девятой симфонии:

Более сложны обозначения аккордов нетерцовых структур, особенно при малозвуковых сочетаниях. Здесь необходим весьма осторожный подход, поскольку структур, «за спиной» которых не стояли бы терцовые аккорды, существует немного. В основном нетерцовые по внешнему виду аккорды объясняются с помощью побочных и пропущенных тонов (обозначаются перечеркнутой цифрой).

Самым распространенным нетерцовым формам в русском народном многоголосии уже дал определение А. Кастальский1: квартсептаккорд (V47) и квинтнонаккорд (V59). Его методом можно пользоваться при обозначении аккордов с намеренно нетерцовой структурой (например, как у Прокофьева в «Мазурке» ор. 12 или у Мясковского в пьесе № 5 из цикла «Пожелтевшие страницы») — включать в наименование аккорда все названия составляющих его интервалов. Эти названия надо лишь дополнять качественной величиной интервала: малый, большой, увеличенный, уменьшенный (отметим близость такой трактовки некоторым закономерностям теории многоосновности Н. Гарбузова). Вот пример из «Звонов» Мясковского:

Пример

В образовании же квартовых гармоний известную роль играет и комплексное голосоведение, что наблюдаем, скажем, во второй части той же Девятой симфонии:

Пример

_________

1 А. Кастальский. Основы народного многоголосия. М., Музгиз, 1948, стр. 210–214.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159