Пример

Эллен — Ж. Гейне-Вагнер

ариозо «Где тот приют, где я найду покой?», заканчивающее начальную картину, — наиболее значительная и развернутая из лейттем, символизирующая мечту о счастье. Та же мелодия поручена оркестру в среднем разделе интерлюдии «Буря». В последний раз эта тема появляется з заключительном разделе предсмертного монолога Граймса, как бы напоминая о несбывшихся мечтах.

Другая лейттема — «власть денег» впервые возникает в разговоре Граймса с Болстроудом (первая картина) и повторяется в моменты раздумья о будущем (сцена в хижине). Своего рода лейтмотивом рока служит тема ариозо «О звездах». Первоначально она появляется в оркестровом сопровождении (канон) речитации Граймса, а затем звучит и в вокальной партии. Эта же тема возникает и в последнем монологе героя, подтверждая его мрачные предчувствия.

Монолог представляет собой развернутую сцену, идущую почти без оркестрового сопровождения, — кульминация развития образа героя. Лишь время от времени в отдалении звучит «fog horn» — сигнал опасности во время тумана (туба за сценой). Однообразный, через определенные промежутки времени повторяющийся звук, не только реальный признак обстановки действия (на море густой туман), но еще как бы музыкальный и психологический органный пункт, символизирующий трагическую безысходность ситуации. Это ярчайшая по силе психологического воздействия сцена. Герой близок к безумию. Бессильно повисающие фразы-вздохи сменяются бурными взрывами отчаяния. В сознании Граймса проносятся бессвязные обрывки воспоминаний, звучат прежние музыкальные мотивы. За сценой, то совсем близко, то словно в отдалении, слышатся клики тех, кто ищет его в кромешном тумане. В исступлении, передразнивая голоса хора, Граймс тоже выкрикивает свое имя, произнося его с немыслимо длинными фиоритурами.

Музыкальным лейтобразом моря, тяжелого труда можно считать первый хор рыбаков, который звучит также и в эпилоге, после трагической гибели Граймса.

Хоровая партитура оперы необычайно разнообразна: тут и широкая плавная мелодика, и короткие речитативные фразы, и длительная речитация на «остром» секундовом интервале, и даже жуткий «омузыкаленный смех». Бриттен широко применяет сложные переплетения голосов, каноны, основанные на коротких, выразительных мотивах.

Ярким образцом полифонического мастерства Бриттена является задорная хороводная песня (типично английский «round») о старом Джо, которую распевают посетители кабачка. С каждым новым куплетом тема обрастает новым контрапунктирующим голосом (всего их четыре). Но вот в хоровод врывается голос Граймса. Звучит та же мелодия, но в увеличении, с несколько искаженным окончанием. И в песне слышится уже не надежда на удачу, а сомнение, неверие в свои силы. Не случайно Граймс вспоминает мотив хоровода в своем предсмертном монологе.

Если песня о старом Джо образец отточенного полифонического мастерства композитора, то хор рыбаков и рыбачек из первой картины интересный пример полиладовости. Простая, песенного склада мелодия, звучащая в основном в унисон или параллельными терциями (характерный для английской народной песни тип двухголосия), вместе с оркестровой партией образует мажоро-минор с основой «ля»: диатонический ля мажор в хоровой партии и остинатную гармонию тоники с секстой ля минора в оркестре (струнный квин-

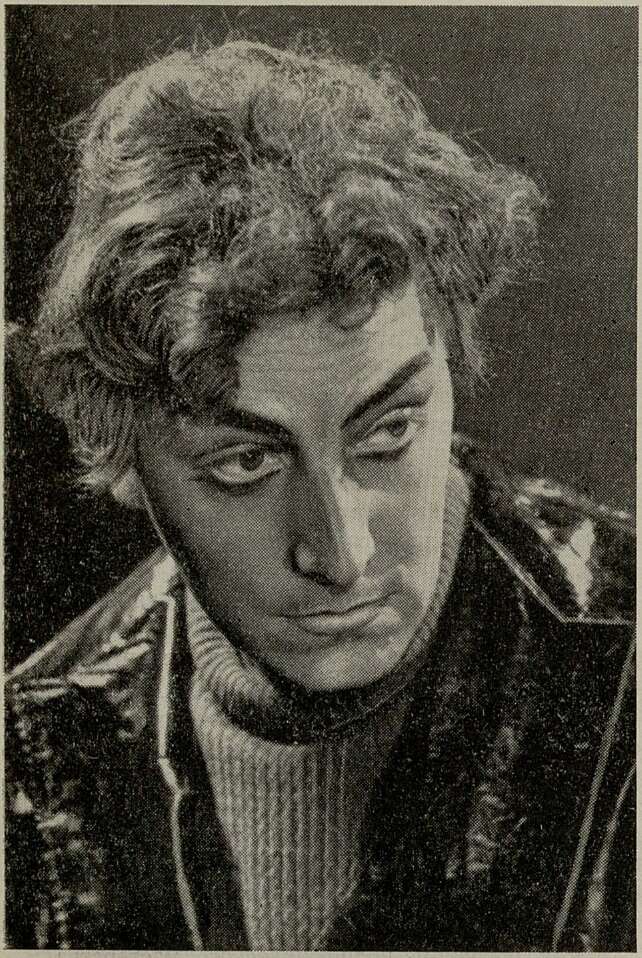

Питер Граймс — К. Заринь

тет). Это, очевидно, вызвано стремлением подчеркнуть сложное образное содержание картины. Светлая ля-мажорная мелодия хора используется для характеристики народа. Более «холодный» лад у оркестра рождает образ серого недоброго моря в хмурое утро.

Но не только к ладовым краскам прибегает Бриттен для достижения нужных ему результатов. С чисто драматургической целью использует он и битональный эпизод в дуэте Эллен и Питера, завершающем пролог. Здесь параллельно развиваются две контрастирующие между собой мелодии, борются чувства двух людей. Интонации Эллен, пытающейся вселить в Питера надежду, — нежные, ласковые, Граймса — возбужденные, полные отчаяния. Партия Эллен в дуэте пестрит обозначениями «sempre tranquillo», «dolсе», «piano», «pianissimo», фразы Питера — «agitato», «forte». Но средства создания эмоционально-психологического контраста в музыке показались композитору недостаточными. Он вводит еще и контраст тональный: фразы Эллен звучат в ми мажоре, а реплики Граймса — в переменном ля бемоль мажоро-миноре. Знаменательно, что в заключительном разделе дуэта, когда Эллен удается успокоить Питера, оба голоса сливаются в унисон, появляется единая тональность ми мажор (тональность Эллен).

И еще к одному выразительному приему, не часто встречающемуся в оперных произведениях, обращается Бриттен — пению почти без оркестрового сопровождения. Именно таковы последний монолог Граймса, его дуэт с Эллен (в прологе), песня-хоровод про старого Джо. Но столь «экономное расходование» оркестровых красок отнюдь не снижает роли оркестра в опере. Более того, симфоническое начало в драматургии «Питера Граймса» играет очень важную роль. В ней, в сущности, три основных «действующих лица»: Питер Граймс, народ (хор) и море (оркестр). Шесть развернутых симфонических интерлюдий включил композитор в свою оперу. Среди них основное место занимают образные зарисовки моря: в холодное, серое утро, в бурю, в ясный солнечный день и в лунную ночь. Композитор обращается порой к звукописи: передача в музыке светлого, протяжного крика чаек — в первом оркестровом эпизоде, веселого перезвона колоколов — в третьем. Но эти музыкальные пейзажи полны глубокого психологического подтекста. К примеру, «Буря» символизирует не только разбушевавшуюся стихию, но и смятение в душе героя. В эпизоде «Лунный свет» явственно ощутимы нотки глухой тревоги, предчувствие недобрых событий. «Пассакалья» характеризует все нарастающее волнение Граймса. Трагически звучит небольшая последняя интерлюдия перед предсмертным монологом героя.

Таким образом, уже в своей первой опере Бриттен наметил тот принцип симфонического построения, который позднее ляжет в основу «Поворота винта», музыкальная ткань которого представляет собой свободные вариации на одну тему.

*

Латвийский театр оперы и балета не случайно обратился к «Питеру Граймсу». В последние годы современные оперы занимают все более значительное место в его репертуаре. Рижский коллектив одним из первых обратился к «Катерине Измайловой» Д. Шостаковича и «Любви к трем апельсинам» С. Прокофьева. И вот, наконец, — «Питер Граймс».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159