строить профессиональную культуру «у себя дома».

Отличительная черта Эллера, как, впрочем, всех настоящих педагогов, — многосторонность дарований его питомцев, разнообразие их творческой индивидуальности. Упомянем здесь композиторов среднего поколения — таких, как А. Гаршнек, Б. Кырвер, Л. Нормет или недавно скончавшийся В. Капп; талантливых молодых авторов — Я. Ряэтса, А. Пярта, Я. Коха, X. Юрисалу, У. Найссоо, А. Ойта. Таков далеко не полный перечень воспитанников старого мастера. И, как правило, что ни ученик — своя индивидуальность, свои художнические склонности, причем иногда в такой творческой области, к которой сам учитель никогда особенно не тяготел. Вот, например, вокальная музыка. Эллер работал над ней сравнительно мало, а среди его учеников — признанные авторы прекрасных романсов и хоровых произведений. Еще разительнее пример с легкой эстрадной музыкой. Ей не суждено было разбудить «авторские эмоции» Эллера, но четверо его учеников написали хорошие оперетты, а десятки других успешно разрабатывают «портативные» эстрадные жанры. О чем говорят эти факты? О редком доверии педагога к воспитанникам, о чуткости и большом человеческом уменье разбудить в каждом из них свою собственную живую душу. И вместе с тем Эллер строг. Он требует безусловной технической непринужденности письма и добивается той творческой культуры, без которой не может реализоваться ни один замысел.

Известна мудрая фраза маэстро. Когда ученик, приходя на урок, извинялся, что мало написал, профессор говорил ему: «Пиши каждый день хоть один такт хорошей музыки, — за твою жизнь это составит много больших произведений!»

Эллер — истинный друг своих молодых коллег. И не только в консерваторском классе. Любопытна в этой связи история дачного поселка Лауласмаа, расположенного приблизительно в сорока километрах от Таллина. Большой любитель природы, Эллер «открыл» это место и в течение десятка лет проводил там лето. Навещавшие его ученики и другие композиторы с течением лет тоже привыкли к Лауласмаа. Так сложился круг постоянных дачников, а рядом поселились писатели, художники, скульпторы. Ароматными вечерами недолгого лета можно услышать там и новые сочинения, и дружеские беседы за чашкой кофе, и совместное обсуждение самых различных жизненных вопросов. Что ж, это естественно: большие человеческие личности всегда притягивают к себе единомышленников...

Творческие зерна, бережливо взращенные старейшиной эстонской музыки, дают хороший урожай. И благодарный народ приносит ему в торжественные дни юбилея республики сердечную признательность.

Образы Эстонии

Л. Нормет

ПРИЗНАНИЕ МИЛЛИОНОВ

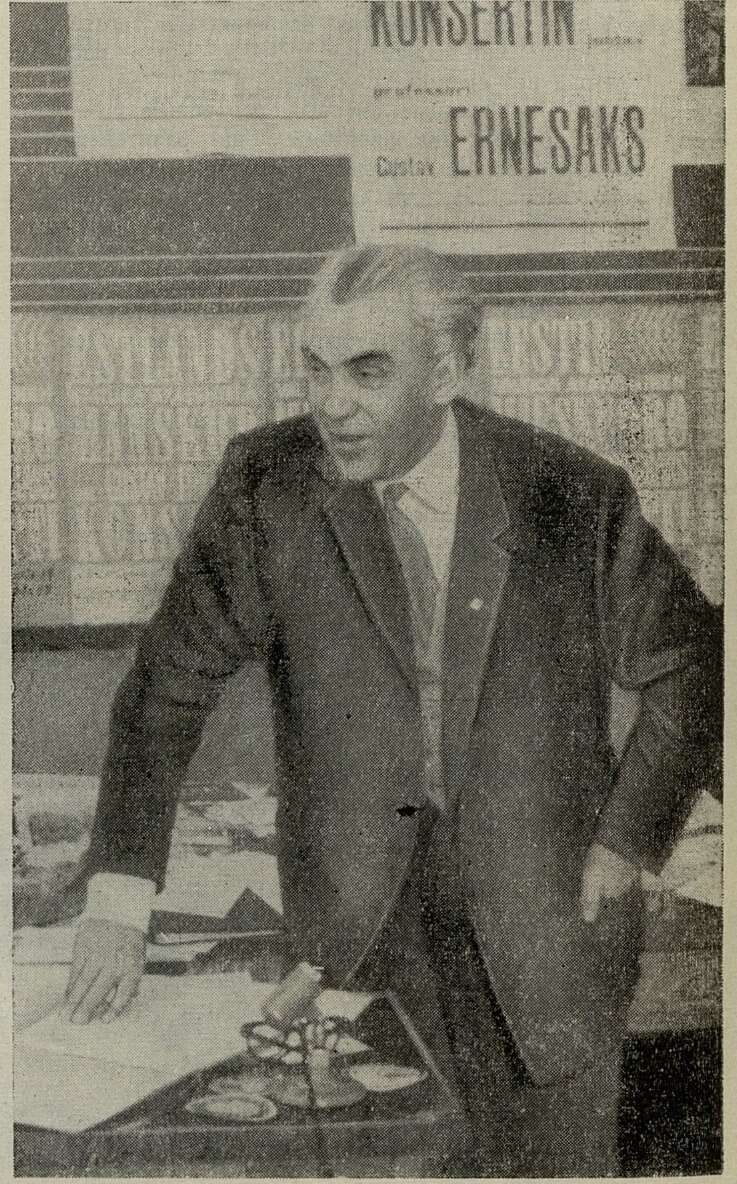

Финал эстонского праздника песни 1960 года. Объединенные хоры, насчитывающие более тридцати тысяч человек, охвачены приподнятым радостным настроением. Все снова и снова вспыхивают овации руководителям хоров. И вдруг сама собой возникает еще одна песня. Хор-великан запел без дирижера...

Это была песня Густава Эрнесакса «О родина, любовь моя» на пламенные слова великой эстонской поэтессы Лидии Койдула. Стройно зазвучала одухотворенная крылатая мелодия. И вот уже подхватили ее многие из огромнейшей, почти двухсоттысячной, толпы. От волнения перехватывало дыхание. Лишь во время второго куплета за высоким дирижерским пультом вырос сам композитор.

К песням Эрнесакса уже давно пришло массовое признание. Скажем, написанная еще в довоенные годы «Пойдемте, братцы, по домам», ритмически осанистая, привлекающая искоркой доброго юмора, едва успев родиться, уже заняла «ответственный пост» традиционного заключительного номера в выступлениях мужских хоров. Случалось, ее повторяли даже дважды, и притом не только в Эстонии, но и в Польше и в Венгрии.

Подлинно всенародная любовь к самому композитору особенно ярко проявилась в дни его пятидесятилетия (декабрь 1958 года). Юбилейные концерты превратились в массовые хоровые торжества, а цветы стали таким же дефицитом, как и накануне 8 Марта.

Композиторская деятельность Эрнесакса неотделима от исполнительско-дирижерской. В нашей стране и за рубежом он широко известен как руководитель Государственного академического мужского хора советской Эстонии. За двадцать с лишним лет своего существования коллектив выступал на десятках разнообразных эстрад, объездил все братские республики, выезжал за границу. Финская газета «Хелсинкин саномат» окрестила его «гармоническим чудом». Но Эрнесакс — «творец» не только этого чуда. Еще в довоенные годы он организовал и женский хор — один из лучших в Эстонии, руководимый ныне Лембитом Берлином. Дирижируя коллективами разных составов, Эрнесакс писал для всех; писал и детские хоровые песни. Всего их у него более двухсот.

Известный немецкий музыковед Пауль Беккер сказал о Пауле Хиндемите, что он не сочиняет, а музицирует. Думая о творческой непосредственности Эрнесакса, хочется сказать то же самое. Его музыке присущи эмоциональная насыщенность, рельефная образность. Он делает все не просто с увлечением, но и с огоньком. И что самое ценное — умеет зажигать других.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Песенка об утреннем городе 5

- Главное — любить музыку 7

- Поэт звуков 11

- Серьезная тема 13

- Искать новое! 15

- О путях развития языка современной музыки 19

- Старейшина эстонской музыки 31

- Признание миллионов 34

- Сонный ветер над полями 39

- Обаятельный музыкант 40

- Говорит Георг Отс 43

- Молодые хормейстеры 50

- Дорогу осилит идущий 55

- Если подвергнуть анализу 64

- Воспоминания о С. И. Танееве 70

- Размышления после пленума 79

- Внимание драматургии оперетты 82

- Имени Мусоргского 85

- Подвиг таланта 89

- В концертных залах 93

- Вернуть добрую славу 106

- Письма читателей 109

- «То флейта слышится…» 111

- В новом художественном качестве 114

- Соммер и его «Вокальная симфония» 121

- На земле Гомера 125

- Искусство свободной страны 128

- Первый труд 131

- На музыкальной орбите 134

- Ценный учебник 140

- «А Васька слушает да ест…» 142

- Основоположник музыкальной славистики 143

- По страницам «Ежегодника «Комише Опер» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151