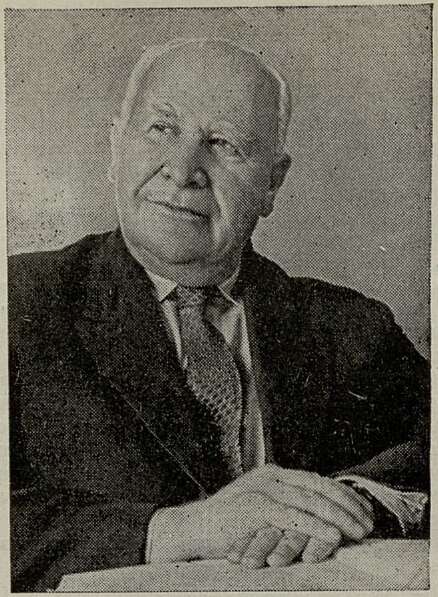

М. А. Гринберг

В нашей среде есть люди, которые не сочиняют симфоний и не дают клавирабендов. Роль их внешне кажется незаметной. Но без их деятельной помощи не обошлись бы ни композитор, ни концертирующий артист. Такие организаторы музыкальной жизни, умные, опытные пропагандисты, активные посредники между художником и его аудиторией необходимы сегодня нашей музыке как воздух. К ним по праву принадлежит нынешний художественный руководитепь Московской филармонии Моисей Абрамович Гринберг.

Гринберг принадлежит к поколению комсомольцев двадцатых годов. Рабочий завода «Жесть». Студент Ростовской консерватории. Комсомольский вожак. Педагог фортепианных классов музыкальной школы. Наконец, активный деятель профсоюза Рабис — вплоть до члена Президиума ЦК.

Уже в 1936 году Гринберг — директор Музгиза. «Старики» помнят это трудное время, когда приходилось со скрипом поворачивать заскорузлое кустарное издательство в сторону больших требований современности. Иной раз молодой директор единолично решался издавать сочинения, отклоненные редакционным советом (например, «Песню о Родине» И. Дунаевского, «Отъезд партизан» А. Новикова и другие впоследствии общепризнанные опусы).

В 30-е и 40-е годы Гринберг возглавляет важнейшие музыкальные организации страны: начальник управления в Комитете по делам искусств, редактор журнала «Советская музыка», руководитель музыкального вещания. При его непосредственном участии проводятся всесоюзные конкурсы музыкантов, заказы новых сочинений.

В первые же дни войны ему поручили стать у руля всей музыкальной работы Всесоюзного радио. В доме на Малой Никитской, 24, Гринберг проводит почти целое десятилетие. При нем организуются основные коллективы Радиокомитета: ансамбль песни во главе с Б. Александровым, оперный хор, несколько новых оркестров, в том числе ансамблей легкой музыки, эстрадный оркестр под руководством В. Кнушевицкого. Именно радио в те годы распространило по стране известные песни В. Соловьева-Седого, М. Блантера, А. Новикова, Б. Мокроусова. Здесь выдвинулась и плеяда известных артистов — от З. Долухановой до В. Бунчикова и В. Нечаева...

Мне довелось несколько лет проработать на радио бок о бок с Гринбергом. Вряд ли кто из слушателей представляет себе, сколько усилий требуется, чтобы ежедневно наполнить эфир разнообразнейшей музыкой. У нас постоянно бывали музыканты всех родов оружия — Н. Голованов, С. Мигай, А. Гольденвейзер, Н. Рождественская, Э. Гилельс, Н. Обухова, К. Зандерлинг, С. Самосуд, И. Козловский, С. Лемешев, М. Рейзен, Г. Ярон, Л. Утесов, И. Дунаевский, Р. Бейбутов, Л. Русланова... Всех не перечислишь. Каждый день — прослушивания, встречи с авторами, редактирование текстов, обсуждение прошедших и готовящихся передач, звонки и письма, просьбы, столкновения, срывы и накладки. Кто-то злословил, что Средняя нормальная обстановка тут напоминает «пожар в сумасшедшем доме».

...Помню приезды В. Соловьева-Седого, который тут же, в кабинете Гринберга, исполнял под собственный аккомпанемент только что написанные песни «Едет парень», «Где ж ты, мой сад?»; «Краснодонцы»... Наутро рукопись — вне всякой очереди — шла в «вокальный цех» — к Г. Абрамову, В. Нечаеву или И. Шмелеву, а еще через неделю переполненный Колонный зал Дома союзов, а вместе с ним и стомиллионная радиоаудитория восторженно встречали полюбившуюся новинку. Вспоминаются музыкальные радиоспектакли в концертном исполнении: моцартовский цикл с К. Зандерлингом, редко идущие оперы Чайковского, Римского-Корсакова с Н. Головановым, веселые опереточные спектакли в постановке Г. Ярона и многое другое.

Последние одиннадцать лет Гринберг — в Московской филармонии. Каждый вечер вы обязательно встретите его в Большом и Малом залах консерватории или в зале им. Чайковского. Он постоянно одержим прекрасными и неотложными идеями. Восстановить в программах филармонии забытую Четвертую симфонию Шостаковича. Создать подходящие условия для молодого симфонического оркестра, возглавленного К. Кондрашиным. Воздействовать всеми силами на талантливейшего композитора N, дабы он непременно закончил к сроку обещанную новую ораторию...

И все, что задумано, успешно выполняется.

«Старому комсомольцу» исполнилось шестьдесят лет. Мне бы хотелось — думаю, ко мне присоединятся многие — пожелать ему и впредь сохранять неутомимость творческих исканий, столь же преданную заинтересованность в судьбах советской музыки.

И. Нестьев

Г. А. Поляновский

13 сентября 1913 г. в московском Политехническом музее состоялась лекция «Русская народная песня». На афише стояло незнакомое имя: студент юридического факультета университета Г. Поляновский. Ровно через пятьдесят лет, в том же зале, на ту же тему, Георгий Александрович Поляновский прочел свою «юбилейную» лекцию. Обо многом мог поведать слушателям человек, отдавший полвека жизни просветительской деятельности!

Уроженец Елизаветграда, Поляновский уже в 1910 г. вместе с будущими учеными И. Таммом и Б. Завадовским организовывает нелегальную рабочую школу. А в 1913 г. переезжает в Москву, где учится в Археологическом институте и заканчивает юридический факультет Московского университета. Одновременно он занимается по фортепиано у К. Игумнова и по композиции у ученика С. Танеева, В. Артынова. Позднее систематическое изучение теоретических дисциплин продолжалось под руководством С. Василенко. Музыка все сильнее увлекает Георгия Александровича. Он пишет фортепианные пьесы, песни и романсы, музыку для драматических спектаклей.

Сочиняя музыку, он в то же время с особым интересом руководит хором швейников — рабочим коллективом, который насчитывал 120 участников и имел большой классический репертуар. В одном из концертов этого хора выступал A. Луначарский. А в траурную ночь 26-го января 1924 г. Поляновскому довелось дирижировать хором в Колонном зале, у гроба B. И. Ленина...

Трудно перечислить все «сферы приложения» энергии Георгия Александровича. В первые годы развития радио он руководит музыкальным вещанием, затем работает в Главреперткоме, в ансамбле НКВД, участвует в подготовке Первой декады бурятского искусства (1939 г.) в Москве, ведет обширную военно-шефскую деятельность. Один из участников «Оркимда», он вошел в Союз композиторов с момента создания этой организации: возглавлял секции, был помощником председателя Оргкомитета СК СССР, сейчас он — заместитель председателя Московского союза композиторов.

Начав в 1914 г. сотрудничать в еженедельной газете «Руль», Г. Поляновский вот уже на протяжении сорока лет живо откликается на важнейшие события музыкальной жизни страны. Его рецензии и статьи публиковались в «Рабочей газете», «Московской правде», «Правде», в журналах «Музыка и революция», «Советская музыка», «Музыкальная жизнь». Перу Поляновского принадлежат также книги и брошюры, посвященные советским композиторам и певцам, несколько популярных изданий о Глинке, Чайковском, Римском-Корсакове и т. д.

И все-таки лекторское поприще остается для него излюбленным. Г. Поляновский начал с преподавания в рабочей школе на столичной окраине — Варгунихиной горе. Ныне «географическая карта» лектора чрезвычайно велика. За свою большую жизнь ему приходилось «с глазу на глаз» общаться с ткачами Павлова-Посада и нефтяниками Баку, сормовскими рабочими, тружениками Сибири, Приморья и студентами московских вузов, побывать на кораблях Северного флота, в госпиталях и на полевых станах, в шахтах Краснодона и на площадях Волгограда. Тут и работа в национальных республиках Советского Союза, и лекции в Польше, ГДР (где они читались на немецком языке).

Читая книгу Г. Поляновского «Записки лектора», вышедшую недавно в издательстве «Советский композитор», узнаешь о самоотверженном труде ее автора. А огромный фактический материал, накопленный за 8000 прочитанных лекций, помогает нарисовать образ сегодняшнего дня страны, образ музыкального, чуткого к искусству нашего народа. Пропагандист по призванию, Г. Поляновский испытывает внутреннюю потребность поделиться своими знаниями, мыслями и опытом.

К 70-летию Георгий Александрович пришел полным бодрости, неисчерпаемой общественной активности.

Его кредо по-прежнему определяется словами из «Записок лектора»: «...какое счастье научить миллионы людей слушать прекрасную музыку... Для этого стоит и на старости лет учиться у народа: глубже вникать в ту прекрасную новь жизни, что нас окружает...»

Р. Глезер

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- На новые рубежи! 9

- Песня рождается в народе 14

- Северной Осетии — 40 лет 15

- Внимание ритму! 24

- На новую ступень 30

- Право на поиск 34

- Добрая инициатива 40

- Из архива М. Е. Пятницкого 43

- Признательность художнику 49

- Святослав Кнушевицкий 50

- У современницы Стасова 56

- Ученик Комитаса 61

- Работая с Бартоком... 63

- Москва — Братск 66

- «Катерина» 68

- Мастер болгарской музыки 69

- Духовой оркестр 70

- Песни Шуберта 70

- Письма из городов. Из Киева 71

- Письма из городов. Из Горького 71

- Из Тбилиси. Грузинский камерный оркестр 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. Новые фортепианные произведения 72

- Письма из городов. Из Тбилиси. «Реквием» Моцарта 73

- Певец одноэтажной Америки 73

- Возрожденные традиции 75

- Знакомство обнадеживает! 77

- Музыка будущего 79

- Путешествие в прошлое 90

- Несколько слов об авторе 96

- О чем рассказала музыка 97

- Еще год 101

- В московских лекториях 103

- Из опыта ленинградцев 106

- Об оперном Яначеке 108

- Новые ключи к старинной музыке 117

- Посланцы польского фольклора 122

- На польской земле 125

- Искания художника-новатора 138

- Книга о польском классике 141

- Е. А. Бекман-Щербина. Мои воспоминания 144

- Библиография музыкальной библиографии 144

- Новые записи 145

- Наши юбиляры. С. С. Туликов 146

- Наши юбиляры. М. А. Гринберг 147

- Наши юбиляры. Г. А. Поляновский 148

- В смешном ладу 149

- Когда опущен занавес 152

- На сцене 1917-й 155

- Ташкентская весна 157

- Они приняты в Союз 157

- У композиторов-горьковчан 158

- Вести из Кузбасса. Даешь абонементы 159

- Вести из Кузбасса. Ребята хотят учиться музыке 159

- Вести из Кузбасса. Звездочка над Киселевском 160

- Международный конгресс этнографов 161

- Хор Соколова в Киеве 162

- Из редких фотографий 162

- Обаяние таланта 163

- Первый звуковой… 164

- Премьеры. Тбилиси, Казань, Челябинск 164

- «Страна Оркестрия» 165

- Школе — 20 лет 166

- [Вот уже более десяти лет Илья Михайлович Миський…] 166

- Дом грампластинок или оптовая база? 167

- Идею убило равнодушие 167

- Памяти ушедших. Виллем Капп 169

- Памяти ушедших. Л. М. Адамов 169