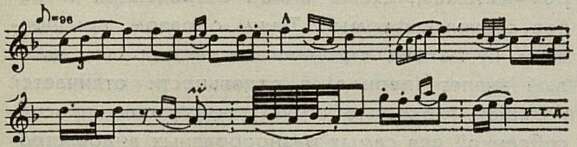

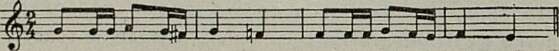

Исполняют ярави и как инструментальные наигрыши — обычно на духовых инструментах. Следующий напев ярави из провинции Жужуй, исполняемый на тростниковой флейте «кена», дает представление об этой красивейшей песне Аргентинского севера:

Прим. 1

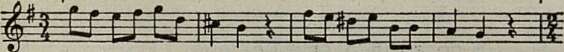

Разновидностью ярави, возникшей также в Перу, но уже на креольской почве, является тристе (triste). По характеру и поэтическому содержанию она очень близка ярави, отчего в народе их нередко смешивают. Между тем ярави и тристе имеют существенные ладовые различия. Первая, как правило, базируется на натуральном миноре и при этом нередко сохраняет элементы пентатоники. Для тристе же характерны креольские лады — лидийский и дорийский. Образцом может служить следующая мелодия тристе из провинции Жужуй, основанная на сочетании дорийского ми минора и лидийского соль мажора. (Поскольку эти тональности параллельны, характерные ступени в них совпадают по высоте; в обоих случаях это до диез):

Прим. 2

дорийский ми-минор

лидийский соль-мажор

В прошлом столетии тристе пели в Аргентине повсюду — от маленьких ранчо до столичных салонов. Французский путешественник А. д'Орбиньи, рисуя быт Буэнос-Айреса 1820-х годов, рассказывает, что если на какой-нибудь вечеринке или просто среди случайно собравшихся есть хоть один играющий на гитаре, его обязательно заставляют петь тристе и неоднократно требуют повторений. Популярность этой песни была так велика, что известные поэты сочиняли тексты тристе, а композиторы клали их на музыку.

Композиционная структура тристе — диалог между певцом и аккомпанирующим инструментом (обычно гитарой). Тристе начинается небольшим прелюдированием, цель которого не столько подготовить общее настроение песни, сколько утвердить тональность. Вокальная партия расчленяется на отдельные фразы, разделенные короткими (один-два такта) интерлюдиями гитары. По окончании куплета следует опять-таки очень короткая инструментальная постлюдия.

Музыкальную форму тристе можно определить как куплетно-вариационную. Она как нельзя лучше соответствует характеру лирического монолога-размышления. Способствуя достижению цельности художественного образа, единства настроения, эта форма в то же время позволяет чутко реагировать на различные «детали» текста, различные оттенки его эмоционального содержания.

Куплетно-вариационная форма присуща также тоно (tono) — древней песне, сближающейся с тристе манерой исполнения (диалог между голосом и инструментом) и содержанием поэтических текстов (любовная лирика). В то же время тоно заметно отличается от тристе ярко выраженным речитативным характером напевов. Мелодии тоно расчленены на большое количество коротких фраз, ограниченных предельно малом диапазоном — квартой, терцией и даже секундой. Нередко отдельная музыкальная фраза строится на одной ноте, повторенной несколько раз подряд. Все это вместе с необычайно гибкой, прихотливой ритмикой, фиксирующей малейший акцент, малейшее изменение интонации в тексте, превращает тоно в своеобразную «мелодекламацию под гитару». Нередко исполнитель импровизирует на выбранную тему, сохраняя лишь самые общие мелодические контуры основной формы. Такие тоно имеют специальное название «децима импровисада» (decima improvisada), то есть «импровизированное тоно»1.

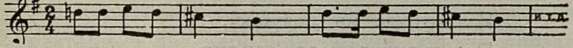

К группе ярави-тристе-тоно примыкает эстило (estilo), лирическая песня, распространенная на всей территории Аргентины, а также в Уругвае и Чили. Эстило имеет множество разновидностей, объединяемых одной общей чертой: их мелодии состоят из двух контрастных разделов. Первый — «тема» — исполняется в умеренном темпе, другой — в более подвижном, отчего за ним укоренилось наименование «аллегро».

Контрастность сопоставления «темы» и «аллегро» дополнительно подчеркивается рядом деталей — переменой метра, причем не только традиционной последовательностью 3/4 и 6/8, но и гораздо более рельефным чередованием трехдольных и двухдольных размеров, изменением ладовой окраски (нередко минорной «теме» противостоит мажорное «аллегро»), иным характером инструментального сопровождения и т. п.

_________

1 Стихотворная строфа тоно состоит из десяти строк и называется «децима». Это название иногда переносят и на самую песню.

Все это делает контраст «темы» и «аллегро» действенным и художественно выразительным1.

Прим. 3

[Эстило, провинция Кордоба]

«Тема»

«Аллегро»

Местные разновидности эстило обнаруживают большое разнообразие. Так, в северо-западных провинциях Аргентины сохраняются преимущественно древние формы, близкие к тристе ладовым колоритом (преобладание лидийского и дорийского ладов) и общим элегическим настроением2. Напротив, для эстило центральных областей страны характерны ладовые и гармонические черты более позднего времени, в частности такой типичный для испанских песен и редкий в креольской музыке лад, как гармонический минор, отчего многие мелодии эстило Центра обнаруживают интонационное родство с исполненными темной неги песнями Андалусии. Наконец, эстило, распространенные в районах побережья (а также в Уругвае), отличаются от других разновидностей преимущественным использованием натурального мажора. Это, естественно, окрашивает их мелодии в более светлые тона.

Музыкальная форма эстило тесно связана с формами народной поэзии, со структурой того или иного стиха. И здесь обнаруживается богатство и многообразие различных вариантов. Музыкальный период эстило, соответствующий

_________

1 Есть основания считать, что в древности «тема» исполнялась певцом-солистом, а «аллегро» подхватывал хор. Следы этой старой практики заметны в таких деталях, как более узкий диапазон вокальной партии в «аллегро» по сравнению с «темой», более простое строение самой мелодической линии — преобладание плавных ходов по соседним ступеням, без скачков; гитарное сопровождение «аллегро» арпеджированными аккордами (прием «расгеадо»), которыми аккомпанируют главным образом танцам и хоровому пению; нередкое повторение в «аллегро» текста предшествующей «темы» и др. Кроме того, интонационное и ритмическое сходство «аллегро», обнаруживаемое в некоторых эстило, записанных в разных районах, наводит на мысль, что раньше «аллегро» представляло собой некую единую «формулу» хорового рефрена, общую для всего жанра эстило в целом. Не менее существенно, что перечисленные черты встречаются в древних формах эстило, в более поздних же вариантах контраст между «темой» и «аллегро» несколько сглаживается.

2 По мнению некоторых музыковедов, эстило является модификацией перуанского тристе на аргентинской почве.

одной стихотворной строфе, может состоять из двух разделов («тема» и «аллегро», схема а-в); трех разделов с разными крайними частями («тема»1 — «аллегро» — «тема»2, схема а-в-с); трех разделов, образующих миниатюрную правильную трехчастную форму («тема»1 — «аллегро» — «тема»1, схема а-в-а). Встречаются и более сложные формы1. Таким образом, при простом куплетном строении песни в целом каждый куплет (период) в отдельности отличается большой гибкостью структуры, хорошо приспособленной для самых разнообразных видов строфического членения стихотворных текстов — от четверостишия до децимы.

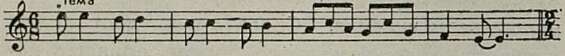

В пограничных с Чили аргентинских провинциях Ла Риоха, Сан Хуан, Мендоса, Неукен встречается еще одна разновидность эстило, известная под названием тонада (tonada). Она отличается бодрым, мажорным характером и типично «испанским» господством тонико-доминантовых отношений. Стихотворные тексты, сопровождающие тонады, также не похожи на традиционную поэзию эстило. Элегические, скорбные ноты последних уступают в тонадах место более «оптимистичной» лирике, подчас не лишенной оттенка добродушного юмора:

Воскресным утром

Зашел я в церковь,

Там встретил девушку.

Прекрасную, точно ангел.

Я позабыл о службе,

О священнике и о самом боге

И смотрел на девушку,

Похитившую мое сердце.

Я шел за ней следом

До порога ее дома,

Умоляя вернуть мне сердце,

Если она не желает моей смерти.

Интересна и красочна группа лирических песен видала (vidala).

Жители севера и запада Аргентины называют так грустные песни любовного содержания, исполняемые соло или хором в сопровождении

_________

1 Например «энкаденадо» (encadenado — «сцепленный», «скованный») — одна из наиболее древних форм народной креольской поэзии, где последняя строка каждой очередной строфы используется для начала следующей строфы, образуя как бы «цепь». В соответствии с этим, мелодия каждого периода, независимо от своей структуры, u начинается и оканчивается также одной и той же же музыкальной фразой.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Воспитывать молодежь по-коммунистически! 5

- Идеи бьются в наши дни! 12

- Претворяя народный мелос 22

- В поисках нового 25

- Поэмы любви и гнева 29

- «Сгибают меня». Из цикла «Мой край» 31

- Самое главное! 34

- Музыкант, гражданин, патриот 38

- «Ткачиха» 42

- Письма А. Н. Серова 46

- На балетных сценах Ленинграда 54

- Слушать музыку! 60

- Новый башкирский балет 62

- «Любовь к Отечеству» 64

- Еще о воспитании молодого артиста 66

- Бетховенцам — 40! 70

- В братских странах 72

- Памяти А. В. Гаука 75

- Письмо из Ленинграда 83

- Куда дуют ветры? 87

- Танцы острова Бали 91

- Трудное и благородное дело 95

- Слово газете «Говорит Москва» 98

- Далеко от Москвы 101

- Есть на карте город… 105

- Встреча с друзьями 108

- Уроки одной поездки 110

- По страницам газеты «Советский музыкант» 112

- Народные песни Аргентины 119

- «Хвала свету» 125

- Завещание большого художника 127

- Из глубины столетий 128

- Дружеские встречи 130

- «Слушайте все: Гримау был с нами!» 131

- Это пишут их газеты 133

- Труд многих лет 135

- Новое в вокальной педагогике 139

- «Солнце над Востоком» 141

- Музыкальный календарь школьника 143

- Нотография 145

- Отыщем сокровища советской музыки! 147

- Наши юбиляры: В. Х. Капп, А. Д. Мачавариани 148

- Хроника 151