дия, гармония, ритм, форма). Вторая представляет собой своеобразное дополнение первой. Она состоит из целого ряда почти афористических высказываний, актуальных и по сей день для нашей борьбы, против влияний западного модернизма.

О критике. Мы, современники, должны раз навсегда избавиться от того трусливого самолюбия, которое заставляет нас скрывать наше искреннее непонимание или даже убежденное отрицание современных нам художественных явлений. Мы боимся промахов наших предков, критиковавших современных им гениев. Но мы забываем, что эта отрицательная критика, не лишив нас наследия этих гениев, была в то же время необходимым ингредиентом в воспитании целого поколения. Всякое открытое признание в непонимании чего-нибудь есть несомненный признак потребности понимать вообще.

Открытое непонимание так же обязывает не участвовать в том, что непонятно, как и понимание предполагает причастность к понятному, а потому все не понявшие и критиковавшие, например, Бетховена или Вагнера, несмотря на этот исторический «промах», уже тем оказали историческую услугу своему поколению, что избавили его хотя бы от скверного исполнения либо дешевого имитирования творчества этих гениев. Да и вообще для того, чтобы научиться стрелять, не следовало бы бояться «промахов», ибо история показала нам, что все эти «промахи» и непризнания и признания не способны ни убить,

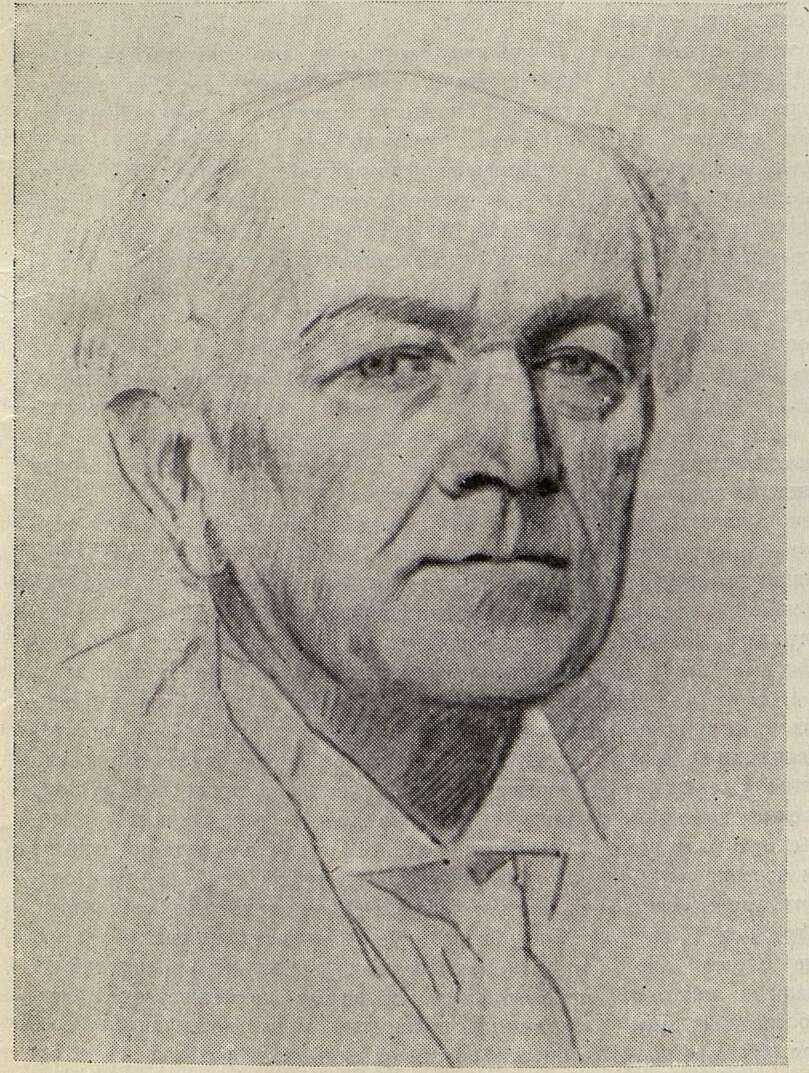

Н. К. Метнер.

Рисунок М. В. Добужинского

ни создать подлинного гения. Но если редкие промахи признания и не создают гениев настоящих, а лишь ложных кумиров, то слишком частые промахи слишком частых признаний (создающие уже целый легион ложных кумиров) представляют собой гораздо более опасную «историческую ошибку», чем все прежние непризнавания, так как постепенно раздробляют общую художественную веру на бесчисленные секты.

Необходимо отучиться произносить свое суждение начиная со слов: «С одной стороны, нельзя не признать, а с другой стороны, мне кажется, что до известной степени...» и т. д. Эта осторожная жвачка трусливой обывательской критики имеет смешную претензию на «объективность» суждения... То есть: «так как мы, мол, по природе все очень субъективны, а это неприлично для такого просвещенного века, то будем, приличия ради, объективны».

Неужели люди думают, что если они начинают с субъективной лжи, то по этому пути они могут добраться до объективной правды?! Критика обязана возвратиться к первичным словам: да или нет. Если эти два слова в процессе создания художественного произведения являются единственно способными заклясть материю, определить выбор из нее самим автором необходимых ему красок и образов; если сам автор обязан представить публике не процесс, а результат своего выбора, то почему же критика находит возможным вместо того, чтобы определять свои мнения, делиться своими сомнениями?

*

Наша критика нашей музыкальной эпохи так же, как и прежняя критика прежних эпох, должна рассматриваться не иначе, как коллективная самокритика. Если коллективная самокритика прежних эпох бывала подчас слишком строгой к своим «талантам», то из этого не следует, что наши таланты не должны подлежать никакой критике.

*

Если личный вкус является весьма сомнительным критерием для оценки отдельных авторов или произведений, то он становится уже прямо фактором разрушения, когда позволяет себе оценивать самые смыслы и элементы музыкального языка. В современной критике мы нередко встречаем вместо критики произведения критику музыки вообще. Один не любит трезвучий, другой — доминантаккордов. Один не выносит хроматизма, другой — диатонизма. Один не признает квадратности (четных тактовых построений), другой — вообще выдержанного метра. Один откладывает в сторону произведение потому, что, едва раскрыв его, испугался выдержанной фигурации, другой — потому, что ему бросилась в глаза пара секвенций.

И все это не любится, не выносится не в каком-нибудь (одном) произведении, а вообще и всегда.

И потому все это больше похоже на какие-то вкусовые тики, чем на критики. Подобные идиосинкразии невольно заставляют предположить, не ушибла ли в раннем детстве какая-нибудь мамка одного критика секвенцией, другого каденцией, а еще кого-нибудь и вообще всей музыкой, как некоей погремушкой?..

Подобные «ушибы», полученные в детстве критиком, продолжают свое действие на критикуемых им молодых композиторов. Критик как бы в отместку за свой ушиб ушибает молодого композитора теми же секвенциями или квадратами тактов.

*

Художнику, которому само искусство не менее дорого, чем его личное «творчество», не следует пугаться предостерегающего, ограничивающего характера подлинных законов искусства... «Лишь в ограничении познается мастер»... Эти слова Гёте уже давно осудили тех, кто или по бездарности, или по инертности предпочел предостерегающим ограничениям вседозволенность.

*

Талант и способности. Современное преклонение перед самодовлеющими способностями и талантом весьма похоже на низкопоклонство перед самодовлеющим богатством, то есть перед силой денег, независимо от того, на что эта сила направлена.

Талант на первых порах обязывает, а не развязывает. Понятие таланта подразумевает уже наличие индивидуального содержания, требующего и индивидуальной формы. Но все же талант самодовлеющий, не имеющий другого центра, кроме индивидуальности автора, отличается значительно большей развязностью, чем тот подлинный талант, который, помимо окружения индивидуальности автора, ищет путь окружения единства самого искусства, а также путь к душе ближнего. Сравнительная развязанность самодовлеющего таланта дает нам гораздо меньше впечатления художественной свободы, чем связанность с центром единства подлинного таланта.

Способности, не имеющие никакого центра, то есть именно того, к чему они должны быть приспособлены, обладают необыкновенной легкостью и развязностью. Нецентрализованные способности обладают свойством развиваться с го-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великий форум женщин земли 5

- Это нужно живым 13

- Знакомьтесь: молодость! 18

- Глубоко, оригинально 25

- Мысли о симфонизме 27

- Рождение песни 31

- Опыт художника 34

- Собиратель русских песен 37

- «Египетские ночи» 40

- «Муза и мода» 48

- Из воспоминаний о Танееве 54

- У нас полюбили «Турандот» 59

- «Святоплук» на русской сцене 63

- Заметки об исполнительской критике 65

- Бурный талант 69

- В расцвете творческих сил 71

- Молодые певцы Свердловска 72

- Большой успех советских скрипачей 75

- Рассказ рабочего 77

- Кира Леонова 82

- Гости из Башкирии 83

- Фортепианные вечера 84

- Лорин Маазель в Москве 87

- Органисты из Чехословакии и ГДР 88

- С песней по штатам Мексики 90

- Маленький театр песни 91

- В жизни раз бывает... 95

- 38. Виноградов В. Об одной живой традиции 97

- На целине 102

- Пять лет спустя 105

- В праздник и будни 107

- Сделать предстоит многое 111

- Хочется верить 112

- Наше общее дело 113

- Братская встреча. В борьбе за высокие идеалы 115

- В музыкальном Бухаресте 121

- Фестиваль современной музыки в Загребе 125

- Рабочие песни негритянского народа 129

- Оружие в борьбе 132

- В защиту человеческого достоинства 134

- Письмо в редакцию 136

- Первый учебник сольфеджио 140

- Наследие ученого 141

- Наши юбиляры: Ф. М. Лукин 143

- Разные точки зрения 144

- Из иностранного юмора 146

- Музыка и… косметика 147

- Танец без движения 147

- Кто отгадает? 148

- «Уральская весна» 149

- Творческий отчет одесситов 151

- В гостях у автозаводцев 152

- Семинар молодых музыковедов 152

- [В гостях Л. Кулиджанов...] 152

- Для слушателей университетов культуры 153

- Они приняты в Союз 153

- Против конкурсомании 153

- Сердечно поздравляем! 154

- Накануне юбилея 154

- Сердечно поздравляем! [Юрий Васильевич Брюшков] 155

- Гости столицы. «Гопак» 155

- Два концерта, а надо бы один... 156

- Интервью с любителем музыки 157

- Интересный клуб 158

- Театр на колесах 159

- В помощь самодеятельности 159

- «Хотим слушать настоящую музыку!» 160

- Новые грамзаписи 160

- Музыка в фотографиях 161

- В двух часах езды 162

- Друг и соратник Ф. Шаляпина 163