СТРАНИЧКА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Танцоры из Караганды

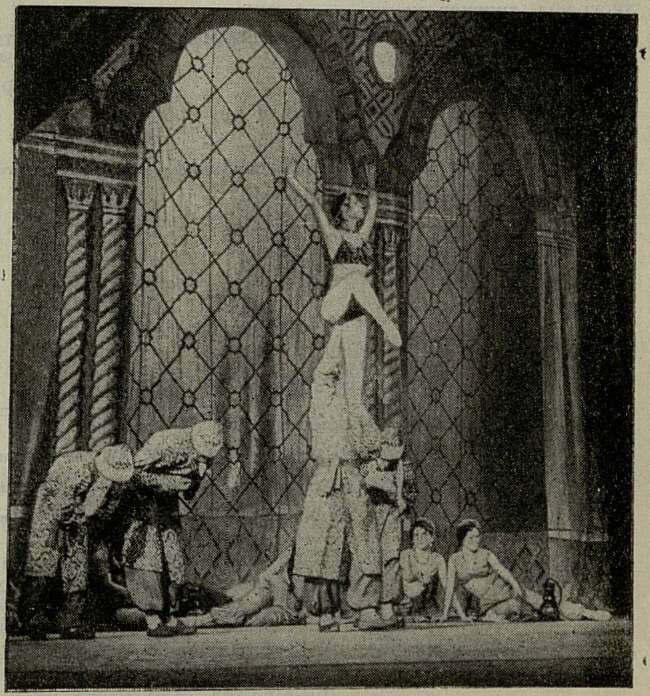

Десятилетие хореографического коллектива Карагандинского Дворца культуры горняков было отмечено не совсем обычно: его участники получили почетное право выступить в Кремлевском театре. Они показали на столичной сцене балет Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Спектакль карагандинцев шел также во Дворцах культуры автозавода им. Лихачева и им. Горбунова. Повсюду он вызвал большой интерес. Иные профаны, уверяющие, будто бы профессиональный балетный спектакль можно создать силами людей, не имеющих специальной, многолетней подготовки, в лучшем случае заблуждаются.

К чести карагандинцев надо сказать, что они вовсе не стремятся выглядеть «взаправдашней» балетной труппой. Именно поэтому они достойны звания Народного театра балета.

Народный театр — это прежде всего увлеченность своим делом, любительство в смысле любви к искусству, стремление отдать ему свой досуг, приобщиться к музыке, поэзии, танцу. Вот это самое мы и увидели у артистов-горняков.

Конечно, среди 65 членов самодеятельной труппы (десять лет назад их было меньше 20) не все горняки. Есть и люди других профессий. Марию, например, танцует учительница Марина Рингель, Вацлава — врач Василий Васильев, Зарему — студентка Нелли Вазилло. Отец Марии — мастер-строитель Владимир Боченин, хан Гирей — инженер Владимир Нерсесов, а Нурали — врач Станислав Опекунов.

В отлично слаженном, темпераментном кордебалете можно было наблюдать разнообразие не только профессий, но и национальностей. Рядом танцевали шофер Г. Каюмов и каменщик Ф. Надыров, токари Э. Гаммер и В. Кыздарбеков, навалоотбойщик С. Геслаидзе. Все они сплочены вокруг общего, очень дорогого им дела.

Это подтверждают та старательность и вместе с тем большая увлеченность, с которыми сделан спектакль. Он поставлен по-своему, с раскрытием многих музыкальных купюр, с интересным хореографическим замыслом. Последний принадлежит бессменному руководителю коллектива — заслуженной артистке КазССР В. Ипатовой.

Па де катр подруг Марии, начало ее вариации в первом действии, сцена Заремы с Гиреем и четырьмя евнухами во втором акте, мужская пляска в финале убеждают в том, что В. Ипатова — постановщик умный, умеющий правильно раскрыть способности каждого исполнителя.

В репертуаре народного театра — «Лебединое озеро», фрагменты из «Красного цветка». Намечено поставить «Эсмеральду». В новой концертной программе должно быть немало номеров, отражающих нашу современность.

А. М.

На правильном пути

Свыше трехсот тысяч жителей Белоруссии принимали участие в очередном республиканском смотре художественной самодеятельности. Выступили самые разнообразные музыкальные коллективы, в том числе и оперные. И вот подведены итоги. Определены победители. Розданы премии и дипломы.

Однако положительные результаты смотра — это не только успех отдельных коллективов и солистов. Главное, что в развитии всей белорусской самодеятельности наметились верные и плодотворные тенденции. Хорошо, что участники большинства хоров стремятся овладеть пением а сарреllа, что растет число любительских симфонических оркестров, что певцы все чаще включают в свои программы романсы и вокальные ансамбли вместо посредственных песенных «шлягеров».

Нельзя также не порадоваться, что по сравнению с прошлыми годами эстрадные оркестры и ансамбли стали больше стремиться к мелодической ясности, кантилене, логичной нюансировке. В их репертуаре музыка советских композиторов успешно вытесняет дешевую экзотику музыкальных «комиксов» западной эстрады. Большой успех имели на смотре выступления многих оркестров русских и белорусских народных инструментов, в том числе оркестр дударей Копыльского районного Дома культуры Минской области.

И. Н.

Памяти ушедших

Д. Р. Рогаль-Левицкий

17 декабря 1962 г. умер профессор Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий — известный советский педагог и музыковед, мастер в области симфонического оркестра.

Окончив Московскую консерваторию (где он учился у А. Гречанинова, Г. Конюса, С. Василенко), Рогаль-Левицкий очень рано начал педагогическую деятельность. Сначала преподавал в музыкальном техникуме им. Гнесиных, а затем в Московской консерватории, где в последние годы возглавлял кафедру инструментовки. Прирожденный педагог, Дмитрий Романович умел пробуждать на занятиях интерес к «тайнам» оркестра, воспитывал чутье и вкус к оркестровым краскам. Многие видные композиторы и музыковеды среднего и старшего поколений учились у него в классе. Среди них А. Хачатурян, Т. Хренников, А. Спадавеккиа, Е. Голубев, В. Васина-Гроссман, А. Эшпай, Р.Щедрин.

Рогаль-Левицкий создал ряд научных трудов, в которых сказались его обширная эрудиция и энциклопедические знания в области инструментовки. Таковы «Инструменты современного оркестра», «Беседы об оркестре» и особенно капитальная работа «Современный оркестр» в 4 томах. Рогаль-Левицкий сделал достоянием нашей музыкальной общественности труды Гиро («Инструментовка») и Видора («Техника современного оркестра») — ему принадлежат перевод и расширенная редакция этих книг.

Рогаль-Левицкий был не только теоретиком, но и блестящим мастером оркестрового письма. В нашей стране и далеко за ее пределами широко популярны его переложения фортепианных пьес: «Листиана», «Шопениана», «Скрябиниана», «Альбенисиана» и последнее произведение, оркестровая сюита «Памяти Рахманинова». Он оркестровал оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» М. Соколовского — Е. Фомина, «Емельян Пугачев» М. Коваля. Ему принадлежит оркестровая редакция Гимна СССР.

Крупный ученый, выдающийся оркестратор, сердечный и остроумный человек — таким Дмитрий Романович Рогаль-Левицкий навсегда останется в памяти людей, близко его знавших.

Л. В. Руденко

25 января 1963 г. скончалась сотрудница нотной библиотеки Союза композиторов Любовь Васильевна Руденко. Семнадцать лет проработала она в библиотеке в качестве библиотекаря и библиографа, снискав уважение и любовь читателей, для которых сумела стать подлинным другом и помощником.

Любовь Васильевна всегда жила интересами советской музыки, была в курсе творческих событий.

Очень привлекали в ней человеческие качества: душевная открытость, отзывчивость, готовность прийти на помощь товарищам. Все, кто знал Любовь Васильевну Руденко, сохранят о ней самую добрую, светлую память.

Редактор Е. А. Грошева

Редакционная коллегия: С. В. Аксюк, 3. Г. Вартанян, В. А. Васина-Гроссман, Ю. С. Корев (и. о. зам. редактора), Ю. А. Кремлев, С. Я. Лемешев, И. В. Нестьев, М. Л. Ростропович, К. К. Саква, Г. В. Свиридов, М. И. Чулаки, Д. Д. Шостакович

Оформление Ю. Маркова

Художественный редактор Э. Гинзбург

Адрес редакции: Москва К-9, ул. Огарева, 13. Тел. Б 9-81-66 Рукописи и фотографии не возвращаются.

Подписано в печать 21/11-63 г. А 01245. Форм. бум. 84X1081/16= 5 бум. л. 10 печ. л. (16,4 усл. л.) 17,05 уч.-изд. + 2 вклейки. Тираж 17 350 экз. Заказ 5040.

Московская типография № 6 Мосгорсовнархоза

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Наша главная забота 5

- Давайте подумаем 8

- С верой в добро и красоту 10

- Спор продолжается 17

- Кипение молодых сил 24

- Гнев и лирика 25

- С любовью к народу 28

- Творческий подвиг 35

- Наш учитель 36

- Незабываемое время 38

- Не упрощать проблему 39

- Залог научных открытий 42

- Творчески разрабатывать функциональную теорию 44

- 14. Прокофьев С. Консерватория 46

- О пятой симфонии 51

- «Что вы думаете о солнце?» 51

- Из воспоминаний 55

- «Далекие моря» 57

- Новая встреча с Катериной Измайловой 61

- Романтический дар 67

- О нашем певческом будущем 71

- Волнующие проблемы 74

- В концертных залах 79

- На совещании Министерства культуры СССР: Работать по-новому 89

- «Душа поет...» 93

- За «круглым столом» редакции 98

- Трибуна университетов культуры 102

- Заметки без музыки 109

- Из писем Вольфа 116

- Из путевых заметок 129

- Памяти польских друзей 135

- Большой успех советской бетховенианы 136

- «Из архивов русских музыкантов» 140

- Искусство портрета 142

- Вышли из печати 143

- Наши юбиляры: Ю. Г. Крейн 144

- В смешном ладу 147

- Хроника 149