ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Т. ГАЙДАМОВИЧ

Две Наташи

Почти семьдесят лет тому назад Чайковский писал: «Что виртуозное процветание виолончели приходит к последнему фазису упадка, это доказывается тем, что литература концертной музыки для этого инструмента, его репертуар в продолжение уже многих лет нисколько не обогащается новыми произведениями»1. И действительно, еще в двадцатых годах нашего века даже в среде музыкантов бытовало мнение, что почти единственное предназначение виолончели — «пение», что ее выразительные средства крайне ограниченны, а основное качество, необходимое для виолончелиста, — красота звучания. Отсюда — в недавнем прошлом — и некоторое однообразие сольного виолончельного репертуара, ограниченного чаще - всего сферой «элегически-ноктюрновых» настроений.

Замечательные достижения советской виолончельной педагогики, в первую очередь С. Козолупова и А. Штримера, воспитавших за последние тридцать лет плеяду ярких и своеобразных музыкантов, нарушили эти взгляды. Исполнительская деятельность С. Кнушевицкого, М. Ростроповича, Д. Шафрана и многих других определила иной, я бы сказала, современный путь развития виолончельного исполнительского искусства, поставив его на один уровень со скрипичным и фортепианным. Кратко характеризуя происшедшую эволюцию, надо прежде всего сказать о неизмеримо расширившейся эмоционально-выразительной палитре инструмента. Виолончель как «лирический герой» уступает место виолончели-«оратору», сочетающему с равной силой драматический пафос, задушевную лирику с острым гротеском, с юмором. Неизмеримо выросло и виртуозное владение инструментом; красота певучего тона, стремительные пассажи, головоломная последовательность двойных нот стали «явлениями одного порядка», в равной степени применяемыми для раскрытия художественного образа.

Концерты и сонаты Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, М. Вайнберга, многие произведения других авторов, развеяв миф о скудости виолончельного репертуара, свидетельствуют о все возрастающем интересе к виолончели, о жизнеспособности ее нового пути и о великолепном мастерстве исполнителей.

Вероятно, во многом с этим связан и большой интерес к Международному конкурсу виолончелистов им. Чайковского. Итоги соревнования, подтвердив успехи советской исполнительской школы, вряд ли должны повлечь за собой успокоение. Все еще остаются в силе мысли о необходимости большего развития творческого воображения наших молодых артистов и как результат этого большего своеобразия трактовок. Непрерывность совершенствования, неустанные поиски нового и прежде всего самобытность интерпретации — вот что всегда будет способствовать росту нашего исполнительского искусства.

*

Будущее... Разве не о нем думаешь, когда речь идет о молодом музыканте, находящемся у истоков своей исполнительской жизни: какую ра-

_________

1 П. И. Чайковский. Музыкально-критические статьи. М., 1959, стр. 253.

дость принесет он людям, что нового скажет им?

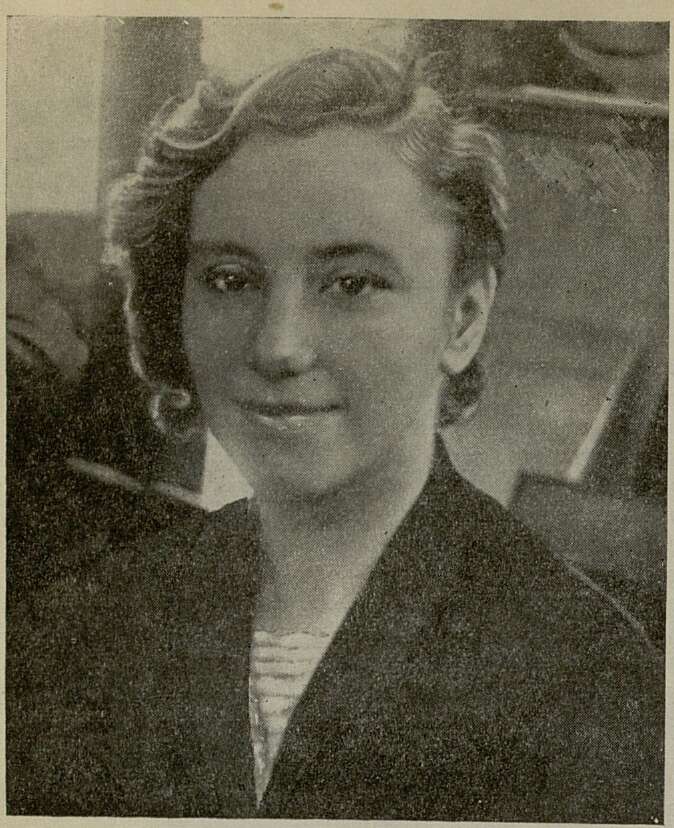

Итоги конкурса им. Чайковского дают богатый материал для таких размышлений, для знакомства с теми, кому старшее артистическое поколение передает эстафету своего блестящего мастерства. Среди них и «две Наташи», как ласково прозвали слушатели Наталию Шаховскую и Наталию Гутман.

*

В облике Шаховской прежде всего привлекает серьезность и целеустремленность. И в жизни, и в искусстве ей чуждо показное, поверхностное, легко достижимое. Коротко и скромно рассказывает она о себе: «Родилась в 1935 году... с 5 лет меня воспитывала бабушка... в 11 лет начала учиться виолончели у Б. Д. Любкина...» Вспоминается и игра Наташи, где все отмечено печатью раздумий, где нет и тени внешней красивости, где все рождено напряженной внутренней жизнью.

Именно такой услышала я Шаховскую впервые, пять лет тому назад. Она играла сонату Рахманинова в Малом зале консерватории на вечере класса камерного ансамбля М. Мильмана. В трактовке было точное ощущение развития музыкальной формы, стремление к драматическому заострению образов. Уже и тогда юную виолончелистку нельзя было упрекнуть за поверхностность или незавершенность замысла то, что порой бывает у молодых музыкантов.

Годы занятий в классе С. Козолупова (Шаховская пришла к нему в 1954 году) стали в ее жизни периодом большой работы, поисков и достижений. Замечательный педагог, Козолупов поддерживал и направлял устремления учеников, никогда не подавляя их своим творческим и педагогическим credo. С ним Шаховская изучала сюиты Баха и старинные сонаты, Вариации Бетховена, концерты Шумана, Мясковского, Хачатуряна и многое другое из тех произведений, что и сейчас составляют ее репертуар. Вскоре пришли и первые победы: на Международном фестивале молодежи в Москве (1957) Шаховская была награждена золотой медалью, а на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей (1961) получила диплом первой степени.

Бах — один из любимейших ее композиторов. Последовательное постижение баховского стиля может стать наглядным примером требовательной и взыскательной работы Шаховской: это путь от вполне добротного, но все же ученического прочтения до смелого, насыщенного романтическим подъемом исполнения Прелюдии и фуги до минор на конкурсе им. Чайковского. Интерпретируя Баха, виолончелистка особенно внимательна к фразе. Подкупает не только рожденная техническим мастерством отчетливость и ясность, но и драматическая выразительность, наполненная глубоким внутренним содержанием.

Большой масштабностью трактовок и эмоциональной насыщенностью отличалось исполнение Концерта-симфонии С. Прокофьева, Сонаты Д. Шостаковича. Подход Шаховской к последнему произведению был, так сказать, обобщенным. Ее заинтересовало не создание отдельных (пусть и ярких) эпизодов, а постижение основного образа, единого в своем развитии. В музыке Д. Шостаковича ей близки волевой импульс, напряженность образов, внезапные сдвиги настроений и графическая острота характеристик.

Иногда говорят о жестковатости тембра Шаховской. Я также не уверена в том, что работа Наташи над большей глубиной звука и его теплотой закончена. Однако в Сонате Д. Шостаковича эта «жестковатость» звучания кажется мне закономерным средством художественной выразительности, позволяющим оттенить лирическую красоту отдельных разделов.

Динамическая, повышенно экспрессивная манера исполнения вообще типична для Шаховской. Убедительно и ярко «рассказывая», ар-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Концертино» 7

- Романтика революции 11

- Труд и дружба 12

- Получится ли опера из «Барабанщицы»? 13

- Во имя света, против тьмы 14

- Лирическая драма 15

- Опера-эпос 17

- Opus первый 22

- Художник русской души 27

- Старейшина советской музыки 29

- Молодые годы 37

- Эпопея революционного героизма 39

- Учитель и друг 43

- Рахмет дорогому аксакалу! 45

- Незабываемое… 47

- Встреча с Щепиным-Ростовским 49

- Поэзия щедрого сердца 50

- Памяти Дмитрия Гачева 52

- Переписка Д. Гачева с Роменом Ролланом 55

- Бессмертный гимн 61

- История, освещенная современностью 74

- Воронежский музыкальный 81

- Молодо, современно, талантливо 86

- Две Наташи 91

- Кира Изотова 94

- Праздник советской музыки в Великобритании 96

- Конкурс в Рио-де-Жанейро 98

- Открытие концертного сезона в Москве 102

- Народность, самобытность, мастерство 103

- Искусство Монголии 106

- Ансамбль «Ладо» 107

- Без комплиментов 108

- Болгарские музыканты 109

- Артисты Греции 109

- «Даг-Дагс» и джаз Ватанабэ 111

- Путешествуя по паркам 113

- От редакции 115

- Новосибирский оркестр в Ленинграде 117

- «Stabat mater» в Харькове 118

- На конкурсах VIII фестиваля 119

- Музыка на острове Свободы 124

- Голос народа 128

- Проблемы западной оперы: Говорит Г. Караян 130

- Любители музыки надеются 131

- Мои впечатления 132

- Юбилейный год Кароля Шимановского 133

- Шимановский в России 134

- «Немецкие народные песни шести веков» 145

- Д. Кабалевский — детям 148

- Пьесы Николая Ракова 149

- Новые книги и ноты за рубежом 150

- На родине космонавта 151

- Звенят песни радости 154

- Имени Ленина 154

- Самые яркие минуты 155

- 60 городов 156

- Первый балет 157

- В расцвете творческих сил 158

- Здесь выступают лучшие 159

- Ваш советский репертуар? 160

- На пути к современности 162

- [Фоторепортаж о И. Ф. Стравинском] 164

- Артистические удачи 165

- С экрана телевизора 165

- Памяти ушедших. А. А. Борисяк 166