рова завоевали симпатии гармоничным сочетанием народных традиций со смелым новаторством, звучащим в тон новым веяниям жизни. Это гармоническое сочетание Захаров находил иногда интуитивно, чутьем одареннейшего художника, но чаще всего сознательно, применяя и развивая свои познания в народном творчестве, народном пении.

Основу мастерства Захарова составляет прежде всего умение найти яркий мелодический образ. Без этого умения композитор-песенник не может создавать произведений истинно народных, то есть таких, которые легко бы запоминались и пелись сотнями тысяч людей. Захаров был выдающимся мелодистом. Выразительность многих его произведений определяется напевностью, плавностью темы, он прекрасно владел народным искусством протяжного пения. В этом убеждают такие песни, как «Стоят столы кленовые», «Куда б ни шел, ни ехал ты».

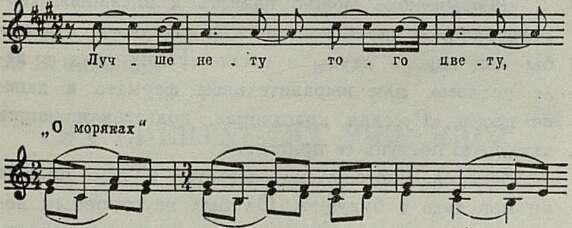

Отличительное свойство многих мелодий Захарова — их сердечность. Они согреты любовью к человеку, какой-то особой ласковостью. Самые различные эмоциональные состояния: чувство любви, лирический рассказ, эпическое повествование, романтические порывы и энергия — находят выражение в правдивых, проникновенных интонациях, организованных точным, естественным ритмом. Мягкие, лирические интонации часто очерчены выразительным нисходящим малотерцовым движением:

Захаров создает свои «тянущиеся» мелодии преимущественно без резких скачков, с волнистым распевом, начинающимся или с яркого акцента первой доли такта, или с выразительного затакта к этой доле (вот два примера: «Зелеными просторами», «Шел со службы пограничник»).

В процессе развития мелодии, при сочинении выразительных подголосков, а также при создании образов, скульптурно четких, энергичных, маршевых Захаров особое значение придавал гибкой подвижности песни, ее динамике. Он искал в мелодии точки «динамических посылов» либо в виде опорных тактовых акцентов, либо в виде синкопы, своеобразных фермат. От них он начинал бег мелодии, ее движение1. Примеров этому в его песнях много: «Вдоль деревни», «Дороженька», «Зять и теща», «Ой, туманы мои», «Стой во поле, роща».

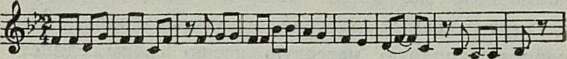

В быстрых песнях танцевального, маршевого и скороговорочного, частушечного характера, когда нет возможности особенно распевать, Захаров умело пользуется рубленой чеканностью ритма на каждом слоге, но и здесь все направлено к определенному устою, который придает движению особую выразительность:

«На марше»

«Ходят двое»

Много интересного заключено в гармоническом языке песен Захарова. Он избегал гармонических излишеств, стремясь к простоте и ясности, но всегда безошибочно находил моменты для интересных гармонических поворотов, для колоритного обновления звучания.

Пример тонкой гармонизации — песня «Солнце всходит и заходит». Другой замечательный и очень типичный для Захарова образец — песня «Зелеными просторами». Здесь (как и во многих других случаях) композитор не торопится обнаружить тонику. Весь запев и часть припева гармонизованы им как бы в соль мажоре (в действительности это лишь IV ступень основной тональности ре мажора). Главная тональность песни утверждается только в двух последних тактах произведения, но зато как ослепительно ярко и радостно она звучит!

Предельная экономия средств — вот, пожалуй, основная особенность гармонического стиля Захарова. Он умел простыми средствами — тонические трезвучия, секстаккорды, доминантсептаккорды параллельных тональностей — достичь большого художественного эффекта. Примером такой предельно ясной, простой гармонизации может служить песня «На коне вороном». Чистота и естественная простота гармонии соперничают здесь с лаконичной сдержанностью, прозрачностью хоровой фактуры.

_________

1 Эту мысль сам Захаров формулирует следующим образом: «Мускульно- двигательные ощущения играют огромную роль как в исполнении песни певцом, так и в построении подголоска и даже самой песни. Песня строится в зависимости от «физического» удовлетворения исполнителя в процессе пения».

Ладовых отклонений в произведениях Захарова можно найти немного. Однако там, где он ими пользовался, его музыка светилась яркими красками, приобретала особые поэтические тона, как, например, в песне «Пройдут года».

Иногда в произведениях Захарова вокальная и хоровая партии расположены в регистровом отношении ниже основы инструментального сопровождения. Это своеобразное «открытие», по-видимому, произошло случайно. Просто Захаров писал хоры в более высоком регистре, а потом транспонировал ниже, в регистр хоровых групп хора им. Пятницкого. Сообразно с этим сопровождение транспонировалось, наоборот, выше, иначе оно оказалось бы вязким и тусклым. В результате композитором был найден яркий, интересный и убедительный колористический эффект.

Слушая музыку Захарова, чувствуешь, что композитор мог легко расширить гармоническую палитру в самых различных направлениях. Но, избрав народную массовую песню своим единственным жанром, он сознательно ограничивал себя только теми средствами, которые свойственны этому жанру.

В этом «ограничении» была скрыта огромная художественная сила.

*

Когда говорят, что в той или иной песне есть своя «изюминка», это значит: композитор нашел что-то интересное, новое, что отличает данное произведение от многих других.

В песнях Захарова таких находок-«изюминок» немало. Сохраняя единство своего индивидуального стиля, он умел найти для каждой песни своеобразную деталь, неповторимый оттенок: в этом сказывалась музыкальная изобретательность Захарова, его неустанное стремление к новаторству в творчестве.

Кто не улыбнется, например, вспомнив знаменитое «Ох!» с паузой в начале и в середине запева каждого куплета песни «Провожание»!

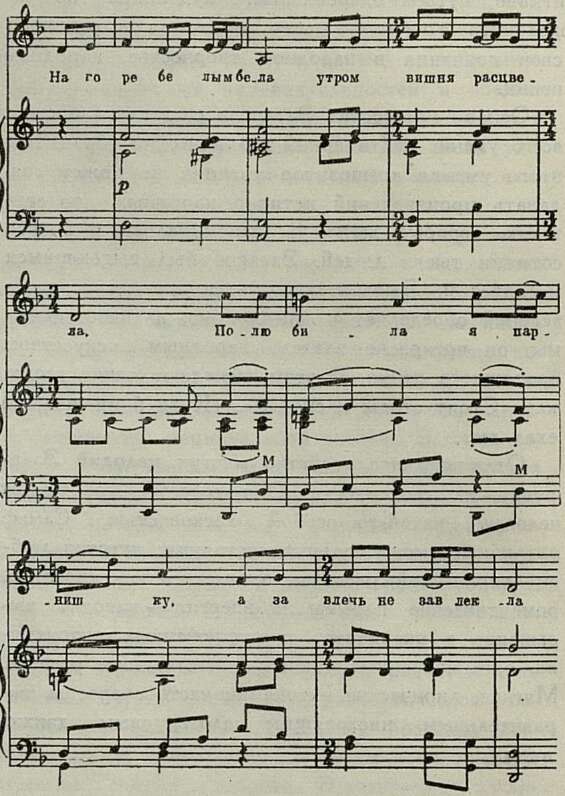

А какой тонкой мелодической и гармонической изобретательностью овеяна песня «На горе белым-бело» — одно из самых прекрасных и самобытных произведений Захарова!

«Изюминкой» можно назвать и внезапное скороговорочное пиано в песне «Ходят двое», или как бы «звучащие» паузы в песне «Наша сила в деле правом», или выразительные ферматы в запеве песни «Русская красавица», подготавливающие активную поступь ее припева.

Захаров много успел сделать, и еще больше он мог дать в будущем. Он был неугомонным новатором-творцом, талантливым и смелым исследователем, не знавшим успокоенности и равнодушия. Вот почему его произведениям суждена долгая жизнь.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Чтобы счастье встречалось с нами… 5

- В стремительном движении вперед 9

- Гаджи Керим летит на Луну 12

- Балет-песня 15

- Многообещающее начало 18

- Из киевского дневника 22

- У молдавских композиторов 28

- В Таджикистане 30

- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31

- Выступления зарубежных гостей 46

- Дело сложное и важное 50

- Спор продолжается 53

- Мнение бакинских педагогов 55

- Жизненность таланта 56

- На спектаклях Рижского театра 61

- Беречь наследие 69

- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77

- Говорят участники конкурса 97

- Народный артист 99

- Кароль Липиньский и его русские связи 108

- Есть причины для беспокойства 112

- Чего ждет молодежь 118

- В поисках нового 120

- Письмо из Таджикистана 122

- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123

- «Пражская весна» 126

- Музыкант-боец 130

- Проблемы Венской оперы 132

- Душа музыки 134

- Хроники моей жизни 135

- Исследование болгарской пианистки 142

- Книга о гитаре 143

- Античная мысль о музыке 145

- Как хочу, так и пою 147

- Моя «Одессея» 149

- Дружеский шарж 150

- Грабеж под музыку 150

- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151

- Музыкальная эмблема мира 154

- Нерушимая дружба 155

- Еще раз о пропаганде 155

- Подарок москвичам 156

- Орловские энтузиасты 157

- Семинар молодых музыковедов 157

- Наш друг Владимир Фере 158

- «Будем учиться дальше» 160

- Большой театр — «Ла Скала» 160

- «Моцарт и Сальери», 1962 161

- Эстонские премьеры 162

- Одесский театр музыкальной комедии 163

- Декада народных театров 164

- В гостях у редакции 165

- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166

- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166