ного начала повествования. Органическое, тесное переплетение партий хора и солистов, отсутствие схематического «распределения ролей» существенно как в идейном, так и в художественном отношении: так выражается нерасторжимость личного и народного, акцентируется символически обобщенный характер повествования, лирического и эпического одновременно.

*

Это произведение должно звучать еще и еще, должно многократно встречаться со слушателями — тогда мы лучше сможем судить обо всех его плюсах и минусах. «Песни ветровые» прежде всего заслуживают доброго напутствия! А если высказать пожелания на будущее — что же, пожелаем, чтобы талант автора, столь стремительно развернувшийся в оратории, продолжал свое развитие по неуклонно восходящей линии...

И. ЕОЛЯН

Сказ о земле армянской

«Сказ о народе» — так назвал Александр Арутюнян свое новое сочинение — четырехчастную вокально-симфоническую поэму, проникновенный и искренний рассказ художника о родном народе, об испытаниях, через которые прошел он, прежде чем обрел свободу и радость.

Мысль создать развернутое программное произведение, воскресить незабываемые картины прошлого и настоящего возникла у композитора в преддверии сорокалетия Советской Армении. Этой дате и посвящен «Сказ».

Композитор вдохнул новую жизнь в национальные традиции, обратившись к искусству прославленных народных сказителей-випасанов. Отсюда — эпико-повествовательный в целом «разлив» музыки поэмы, окрашенной (как всегда у Арутюняна) в лирические тона, четкое деление на законченные «песни-сказания»; отсюда и выбор поэтического текста — предельно скупого, лаконичного.

Веет ли от музыки «далью времен»? Быть может. Однако в ней нет и следа архаики. Арутюняна знают у нас уже давно как художника, мыслящего остро и современно, способного воплотить в творчестве дух нашего времени.

И на этот раз: избрав тему монументальную, историческую, композитор раскрывает ее средствами сегодняшнего искусства, запечатлевая события далекого прошлого как бы через восприятие своего современника.

В основу «Сказа» положены стихи Сильвы Капутикян и Ашота Граши, использованные композитором и как поэтические заставки к каждой из четырех частей, исполняемые чтецом, и как поэтический текст двух последних частей. Арутюнян стремится при этом не столько проиллюстрировать музыкой стихотворный текст, сколько обобщенно передать его содержание. Вот почему композитор нередко трактует сольные партии как вокализы.

В «Сказе» явственно проступают черты кантатного жанра — в многочастности вокально-симфонического цикла, в трактовке его лирико-драматического содержания, в соотношении оркестрового и вокального начал.

Две первые части поэмы воскрешают картины дореволюционной Армении, финал звучит как гимн новой жизни.

К драматическому прошлому народа Арутюнян обращается впервые. Новая для композитора тематика, естественно, способствует расширению образно-эмоционального строя его музыки и придает поэме известную новизну звучания, выделяет ее среди других вокально-симфонических сочинений автора. В этом отношении наиболее свежей и по интонационному строю и по общему настроению представляется первая часть — «Разрушенные очаги». Хоровая партитура здесь развивается на одном эмоционально насыщенном, скорбном восклицании «вай, лэ, лэ», свойственном многим образцам национального фольклора.

Отсутствие текста, обобщенный характер музыки не мешают композитору до-

стичь конкретности, «осязаемости» выразительного образа народной скорби. Сколько раз захватчики-чужеземцы топтали армянскую землю, сколько было унесено жизней, разрушено городов, сел, мирных очагов...

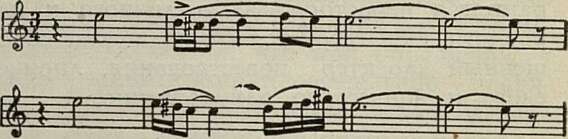

Музыка повествует об этом строго, сдержанно. Тематический материал вырастает из единого мелодического «зерна», который основан на ритмо-интонациях декламационного склада, близких оровелам:

Пример

Суровая простота и внутренняя собранность замечательных народных трудовых гимнов-оровелов придают музыке эпический оттенок, а тематическая общность оркестровой и хоровой партий — монолитность и цельность.

Драматический монолог солирующего тенора продолжает повествование о трагических испытаниях народа Армении — «страны слез, страны сирот». Тема его, по сравнению с предыдущей, более распевна, она ассоциируется со скорбными лирическими напевами-причитаниями. Начало мелодии не с примы лада оттеняет ее национальную характерность:

Пример

Несмотря на повествовательность, партитура первой части в целом очень динамична. Это проявляется и в полифонической насыщенности фактуры, и в ладовой изобретательности, и в напряженной тесситуре хора (например, выразительно звучащие голоса теноров в высоком регистре), и особенно — в принципе развития своеобразными динамическими «волнами». Естественное движение к кульминации и затем постепенное ниспадание, «истаивание» динамики (прием, особенно часто используемый Арутюняном в последнее время) сообщает первой части особую художественную завершенность. В заключении ее на прозрачном фоне деревянных и арфы слышны «осколки» мелодии. Лишенные теплоты струнных, они звучат скорбно, безысходно...

Вторая часть — «Сквозь огонь» — своеобразная оркестровая интермедия между медленными трагическими частями цикла. Сквозь тяжкие испытания, огонь борьбы пронес и утвердил народ свою неиссякаемую любовь к жизни, к свободе. Музыка этой части, тематически родственная «Разрушенным очагам», исполнена волевого порыва, она наиболее динамична в цикле как по своему образному строю, так и по форме. Стремительное, энергичное движение (allegro energico), чисто инструментальная фактура вносят в образный строй цикла яркий контраст. Уже начальная тема — взволнованная, трепетная, импульсивная, — «задает тон»:

Пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- С трибуны XXII съезда КПСС 7

- По дорогам коммунизма 8

- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14

- «Песни ветровые» 23

- Сказ о земле армянской 29

- Мастер хорового письма 33

- «На заре та ли было, да на утренней» 40

- Пусть крепнет талант 43

- Песня воспитывает нравы 48

- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52

- Наблюдения над современной гармонией 56

- Вдохновенный художник, замечательный человек 62

- Основоположник национальных традиций 64

- Наш учитель 68

- По страницам воспоминаний 69

- Современник Скрябина и Рахманинова 78

- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82

- Мысли о работе пианиста 94

- Исполнитель и звукорежиссер 104

- Вячеслав Сук 108

- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117

- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126

- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133

- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140

- Пестрые страницы 143

- Хроника 147