чество), но стоит ли подобные музыкальные курьезы выносить на суд широкой аудитории? Когда же я услышал цикл в великолепном исполнении Белокрынкина, сомнения полностью отпали. Певец сумел отчетливо выявить те качества внешне крайне простого сочинения, которые невозможно уловить вне живого звучания — именно в силу его предельной простоты.

Из инструменталистов отмечу М. Лубоцкого и Л. Едлину, проникновенно и точно исполнивших Сонату для скрипки и фортепиано А. Шнитке, а также квартет им. Прокофьева. Заслуживает высокой похвалы инициатива дирижера И. Блажкова, познакомившего нас с забытым вокальным циклом Шостаковича на стихи японских поэтов (правда, неудачно спетым А. Мануховым).

Завершая свою статью, хочу сказать несколько слов о самой идее «Ленинградской весны». Музыкальные фестивали в последнее время стали у нас популярной и даже модной формой пропаганды советской музыки, особенно новой. Как почти всякое явление, они имеют свои сильные и слабые стороны. Фестивали ни в коем случае не должны подменять текущей концертной деятельности, повседневных форм музыкальной пропаганды. И все же значение их огромно: ведь слушатель в течение короткого времени получает завидную возможность обозреть более или менее полную картину развития композиторской школы в том или ином городе или даже целой республике. «Ленинградская весна» не составила в этом отношении исключения, что позволяет говорить о большом ее успехе. Одно только замечание. В городе на Неве были, как известно, показаны и сочинения московских композиторов (в том числе и хорошо знакомые1). Опыт творческого содружества двух крупнейших городов Российской Федерации оправдал себя. Но возникает естественный вопрос: если привлекать «иногороднюю» музыку, то почему почти исключительно москвичей? Что мешало, например, включить в программу фестиваля произведения композиторов союзных республик? Этот серьезный вопрос следует основательно продумать организаторам следующей «Ленинградской весны».

X. Таук

Радость бытия

Песня-романс — одна из популярных форм эстонской музыки, вызванная к жизни художественными потребностями народа. Тонкий лирик Март Саар и более драматичный Артур Капп представили собой старшее поколение эстонских композиторов, продолживших развитие национальных традиций в советский период. В современной эстонской вокальной лирике эти традиции обогатились новыми чертами, новой образностью. То в романс проникает энергичный контур массовой песни, то песенная мелодия приобретает широкое симфоническое дыхание. И конечно, преображается музыкальная фактура, насыщаясь современными выразительными средствами.

В этой области много сделали Виллем Капп, а в последние годы — Вельо Тормис, Эйно Тамберг, Яан Коха, Анти Маргусте, Анатолий Гаршнек и совсем молодой Кулдар Синк. И что особенно примечательно: отдельные песни и романсы все чаще уступают место развернутым вокальным циклам, позволяющим разносторонне показать развитие идей и чувств и вместе с тем подчеркнуть нечто общее в многообразии жизненных явлений. Впрочем, подобные тенденции отмечаются во всей советской музыке.

Умение вылепить человеческий характер, бросить свет в самые затаенные уголки его внутреннего мира — черта, отличающая дарование Лео Нормета как композитора-драматурга. Не случайно его наиболее известные произведения — музыкально-театральные, в том числе написанная совместно с Эдгаром Арро оперетта «Юри Румм», получившая широкую популярность в народе и вот уже добрый десяток лет не сходящая со сцены, и опера «Свет в Коорди» о современной деревне.

Параллельно с работой над новыми сценическими произведениями Нормет проявляет настойчивый интерес к вокальной лирике. Четыре созданных им песенно-романсных цикла — заметный вклад в эстонскую вокальную литературу; вместе с тем они служат композитору как бы лабораторией, где оттачивается его перо, происходит обновление языка, образов, идей.

Циклам Нормета присущи контрастная драматургия, четкость художественного замысла, реалистическая образность.

_________

1 Правда, выбор их показался мне весьма случайным. По какому принципу он производился, я так и не понял.

Своеобразный характер раскрыт в «Песнях свадебного шута» на слова Уно Лахта. Единственный герой цикла — оригинальный тип, именующий себя «свадебным шутом». Возможно, он сам — поэт, музыкант, артист или художник, один из тех, кто уже не тешит себя надеждами ранней молодости. Он не прочь показаться беззаботным, позубоскалить и выпить, его не смущает, если над ним насмехаются. Ему знакомы человеческие слабости, он скорбит о них и в то же время всей силой души верит в человека. Это современный родственник созданных народной фантазией образов Пьерро или Петрушки.

Последование четырех песен произведения в известной степени аналогично построению сонатного цикла, что создает ощущение целостности сквозного музыкального развития.

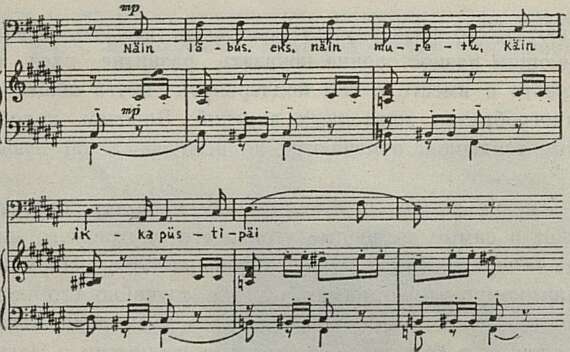

Первая песня — «Свадебный шут» — воспринимается как кредо героя. Она словно выполняет роль сонатного allegro. Характер музыки противоречив соответственно образу главного персонажа. С одной стороны, тут слышится легкий задор, уклон в танцевальность; с другой же — устало грустно или вдруг подчеркнуто вызывающе растянуты концовки фраз. Ритмика партии фортепиано капризна и немного колюча:

(Надо заметить, что тщательно продумана вообще эта партия, помогающая лучше раскрыть образный смысл музыки. Так, во вступлении рояль отбивает тяжелые пунктирные шаги, словно в сознании героя фиксируются главные события его жизни.)

Лирический центр цикла — «На старой лестнице» — насыщен терпкой лаской воспоминаний. Выразительность речевой интонации в последовании асимметрично построенных фраз возрастает. Музыка приобретает свободу большого мелодического дыхания. Композитор любит гармонические «изюминки», помогающие создать нужное настроение. Например, в основе этого номера аккорд с лидийской окраской (соль — си — до диез и фа диез), будто остроконечный «осколок воспоминаний», — едва ощутимое эхо когда-то пережитого:

Пример 2

Во второй части песни — наплыв чувств, но пылкие юношеские эмоции не повторяются... И вновь рояль отстукивает ритмизованные шаги, исчезающие вдали. «На старой лестнице» — одна из наиболее удачных песен Нормета.

Яркий контраст вносит в цикл следующий номер — «Тетин бережок»1. Тексту этого скерцо не чужда шаловливость. Герой накидывает на плечо легкий пиджачок и бодро отправляется в путь — навстречу летнему вечеру. Капризны смены метра (5/8, 7/8, 3/4, 2/4, 7/8, 2/4), неожиданны веселые акценты на последних слогах фраз. В музыкальную ткань вплетаются популярные национальные плясовые мотивы.

Последняя песня — «Настало время», — пожалуй, слишком проникнута духом отрешенности, даже усталости. Угловатая квартовость мелодии, нисходящее движение в басу напоминают начало цикла. Но вместо активной ритмики здесь мягкое движение на 3/8, вместо аккордики с терпкими секундовый звучаниями — более колорированная, нежели напряженная квартовая гармония. Это прощание героя с дорогим ему человеком. Он желает, чтобы их вино не выдохлось, а было когда-нибудь выпито до последней капли. Через внезапно наплывшую грусть вырисовывается ведущая мысль всего цикла — жить, надеясь на лучшее, воспеть в творчестве даже те радости, на которые жизнь порой так скупа...

_________

1 По старому деревенскому обычаю парни приходили к девушкам в гости на сеновал. Это называлось «идти на тетин бережок».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великое столетие 5

- Наш дорогой учитель 14

- Большой ученый 25

- Субъективные заметки 29

- Радость бытия 37

- О прошлом и настоящем 42

- Творец «Интернационала» 51

- Годовщина 18 марта 1871 года 59

- Реставрировать или творить? 60

- Радости и заботы 69

- Трудолюбивый коллектив 74

- Романтика наших дней 81

- Развивать камерное пение 83

- Талантливая певица 88

- Говорят члены жюри 90

- Говорят члены жюри 95

- Говорят члены жюри 97

- Говорят члены жюри 98

- На иркутской премьере 101

- Современник Дебюсси 107

- Из воспоминаний 115

- «Парад» Сати 116

- Первое прикосновение 120

- Полмиллиона друзей 129

- На родине Гайдна и Моцарта 133

- Они будят мысль 139

- Юным читателям 140

- Удачная попытка 142

- Зарубежная литература о гармонии 143

- Песни и романсы русских поэтов 149

- К 100-летию Московской консерватории 150

- Новое в новом сезоне 151

- 250 вводов 154

- В год юбилея 155

- К 70-летию А. Г. Новикова 155

- Его стихия — симфонизм 156

- По большому счету 156

- Замечательный педагог 157

- Из записной книжки композитора 157

- Форум эстонских музыкантов 158

- Эстония — РСФСР 159

- Нам сообщают из Армении 159

- Песни над Антарктикой 160

- Дружбе крепнуть! 160

- Молодость балета 162

- Новые фильмы 162

- Основная сила — молодежь 163

- Письма в редакцию 164

- В мастерской художника 164

- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165

- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165