и малой терциями одновременно, трезвучия с прибавленными звуками и аккорды, образованные из секунд и чистых кварт.

5. Написать короткую пьесу для восьми медных инструментов (4 трубы и 4 тромбона; 4 валторны in F, 3 тромбона и 1 труба), где применить полиаккорды и другие формы, рассмотренные в этой главе.

6. Сочинить песню с аккомпанементом фортепиано, применяя все аккорды, рассмотренные в этой главе».

Создается впечатление, что автор отбросил в сторону как якобы излишний груз эстетику, философию искусства, заботу о глубине и содержательности музыкальной мысли и засучив рукава обучает композитора лишь только «приемам», средствам современного звучания. Если нет обычных тональных исследований — значит все в порядке, цель достигнута.

В 1963 году был издан сборник «Отчет о международном музыковедческом конгрессе в Касселе (1962)»1. Его тематика в области, касающейся гармонии, особенно часто затрагивает проблемы тональности. Это доклады: «Возникновение церковных ладов» (М. Фогель), «Анализ структуры в симфонии Веберна ор. 21» (З. Боррис), «Композиционно-технические проблемы атональной музыки» (К. Флорос), «Праэксистентные и инэксистентные структуры» (Б. Шеффер), «Проблемы тональности в новой музыке с точки зрения композитора» (Г. Фромкель), «Понятие тональности в новой музыке» (К. Дальхауз).

Уже из этого перечня видно, насколько остра в наше время проблема тональности. Ясно также, что одно лишь простое отбрасывание этой проблемы ничего не дает даже по отношению к такой музыке, которая, казалось бы, совсем отошла от тональности.

Иногда приходится слышать, что музыковеды в наше время мало уделяют внимания проблемам гармонии. Читая такие сборники, как отчет о кассельском конгрессе, лишний раз убеждаешься в необосованности подобных мнений. Похоже на то, что лишь некоторые проблемы гармонии оставлены в стороне (или стали достоянием только учебников и школьных пособий). Действительно, мало кто занимается выяснением того, какой аккорд за каким должен следовать; как-то трудно встретить исследователя, который предлагал бы новые способы разрешения диссонирующих аккордов; не слышно новых теорий тонального тяготения или новых способов модулирования. Зато множество музыковедов делают настойчивые попытки создать систему новой гармонии или связать новые гармонические явления с традиционными. И бесконечно много говорится о тональности, тональных системах, тональных связях. По-видимому, одни проблемы гармонии отошли на второй план, уступив место другим. И одна из самых животрепещущих — проблема тональной организации.

Попытаемся суммировать высказывания на эту тему, собранные в кассельском отчете.

Фроммель прямо считает, что и сама проблема тональности неразрывно связана с музыкой XX века. Вот основные формы тональности (по Фроммелю):

1) функциональная диатоническая и хроматическая мажоро-минорная тональность (барокко, классики, романтики);

2) модальная тональность (средневековье, Ренессанс, фольклор, импрессионизм, современная музыка);

3) хроматически-ладовая тональность (Орландо ди Лассо, Джезуальдо, венецианцы, современная музыка);

4) парящая (schwebende) тональность (поля тонального тяготения, внутри которых тональность разрыхляется, ослабевает, даже может быть совсем упразднена);

5) политональность (одновременное сосуществование различных тональностей и тональных комплексов как вертикальный результат одновременно развивающихся линий);

6) пантональность (то есть «всетональность»).

Одной из форм тональности в современной музыке является техника звукового центра. Явление это не ново. В сущности это не что иное, как дальнейшее развитие старых ostinati и органных пунктов. В музыке XX века техника звукового центра, как и остинато, получила значительное распространение. Мы находим ее у Стравинского, Бартока, Прокофьева, Шостаковича, Мессиана, иногда у Хиндемита.

В музыкальной теории идея звукового центра, по-видимому, впервые развита Г. Эрпфом в его «Studien zur Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik»1. На кассельском конгрессе об этом говорили Флорос и Дальхауз. Стравинский сам указывал на значение «полюсов» в своей музыке (в «Хрониках», в «Музыкальной поэтике»). Ссылаясь на его высказывания, Дальхауз делает попытку проанализировать с точки зрения техники звукового центра некоторые произведения Стравинского (например, «Canticum sacrum»).

Флорос отмечает, что звуковым центром становится обычно диссонирующий аккорд. Он считает, что эта техника центра встречается у самых разных композиторов — Скрябина, Шёнберга, Веберна, Берга — и приводит ряд ссылок на их сочинения.

Знаменателен факт, что исследование атональности не привело ни одного исследователя к формулированию «законов атональности», законов столь же негативных, сколь негативен сам термин «атональность». Думается, что за подобным фактом стоит очень важная причина — вслед за дальнейшим развитием тональности происходит и дальнейшее развитие понятий и представлений о ней. Так, например, с современной точки зрения наличие звукового (тонального) центра является основным признаком наличия тональности. Но такие звуковые центры исследователи находят и в тех сочинениях, которые принято считать образцово атональными (Шёнберг — пьесы для фортепиано ор. 19 №№ 2, 6; Веберн — песни из ор. 3 и 4). По-видимому, мы

_________

1 «Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress. Kassel. 1962». Kassel, 1963.

1 Leipzig, 1927. Эрпф говорит, что если периодически возвращаться к какому-либо аккорду, он приобретает функцию, аналогичную тонике. В качестве примера Эрпф называет пьесу ор. 19 № 6 Шёнберга. Возвращение к одному основному тону рассматривается как важное средство установления тональности и в теоретической концепции Хиндемита.

стоим здесь перед какой-то очень важной теоретической проблемой, конкретное разрешение которой должно иметь принципиальное значение для современной науки о гармонии.

Представление о тональности, ее облике, границах, составных частях исторически меняется. По мере познания, освоения новых явлений тональной музыки изменяется их понимание. Ларошу казалось, что марш Черномора «не принадлежит никакому тону». Флорос считает технику звукового центра принадлежностью атональной музыки. Едва ли имеет смысл оспаривать названия. Если мы не находим в музыке привычной тональности, ее можно назвать атональной. Однако понимать музыку можно только на тональной основе, какой бы конкретный вид ни получала система тональных отношений и связей. Поэтому и техника звукового центра, если она действительно есть главное средство звуковысотной организации, на наш взгляд, должна считаться одним из видов тональной системы (а не атональной, как об этом говорит Флорос; впрочем, повторяем, не имеет смысла спорить о словах, если это только слова)1.

Небезынтересно привести некоторые сведения о гармонии из одной несколько необычной по тематике книги. В 1963 году в Мюнхене вышла работа Э. Ферстля «Школа джаза». Среди многочисленных трудов о джазе не часто встречаются такие, где авторы оказываются в состоянии серьезно и обстоятельно проанализировать особенности джазовой гармонии (наряду с другими средствами этого жанра — ритмом, метром, формой).

Интересны замечания Ферстля, касающиеся проблемы связи между гармонией и формой в джазовой музыке. На стр. 94 он пишет: «Гармонии темы у джазового музыканта тесно ассоциированы с метрическими отношениями темы. Он знает, например, что определенный аккорд появится в начале средней части». По-видимому, в этом и заключается тайна знаменитой джазовой импровизации, которая, как известно, может быть и коллективной. Во многих случаях импровизировать в определенном жанре значит придерживаться столь же определенной формальной схемы, одной из важнейших сторон которой является гармоническая структура (распределение основных опорных гармоний, их протяженность и т. д. и даже характерные для данного жанра аккордовые последования). Поэтому коллективная импровизация есть прежде всего коллективная вариация на жанрово характерную, звучащую в ушах всех исполнителей гармоническую схему2.

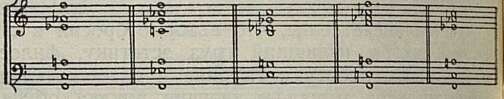

Усложнение аккордов, типичное для всей музыки XX века в целом, захватило и гармонию легкого жанра. Естественно, что автор работы о джазовой музыке не может миновать этого важнейшего вопроса. Естественно также, что он в первую очередь рекомендует самые простые по принципу строения аккорды новой музыки. В главах, посвященных различным вопросам аккордовой вертикали, рекомендуются аккорды полигармонического типа, представляющие собой трезвучия и важнейшие из септаккордов с надстроенными над ними звуками и аккордами:

Относительно способа их соединения друг с другом Ферстль замечает (стр. 155): «Джазовый музыкант видит в диссонансах только краску, что позволяет чередовать аккорды такого рода без оглядки на классическое голосоведение (запрещение параллельных квинт и октав)». Подобно Маркизу, Ферстль приводит как примеры «микстурнные» последования из параллельных аккордов и двузвучий разных видов, а также рекомендует джазовому музыканту в качестве широко употребительного и необходимого приема политональность. И это едва ли является крайностями джазовой гармонии (мы знаем, что есть попытки атонального и додекафонного джаза). Тем более важно, что многие из приемов, описанных в книге Ферстля, не что иное, как избранные наиболее ходовые приемы современной гармонии вообще.

Литературы, специально и целиком посвященной исследованию проблем гармонии, вышло за рассматриваемый период очень немного. Это переиздание трактата «De l’Harmonie Universelle» Марена Мерсенна, «Учение о гармонии Ж. Ф. Рамо» Ганса Пишнера, «Тональная система в эпоху до 1000 года» Герхарда Мёбиуса и «Выражение и форма. Прорыв Арнольда Шёнберга в атональность» К. Эренфорта1.

Одна из отраслей современной науки о гармонии — изучение тональных систем прошлого. Ярким свидетельством большого внимания зарубежного музыкознания к старинной музыкальной культуре является переиздание старинных трактатов. Другим свидетельством может служить длинный ряд музыковедческих исследований музыки Ренессанса и средневековья. Знакомясь с лучшими работами по истории старой музыки, всякий раз убеждаешься, как близко к нам стоит иная древность, как важно понимание музыкального «инакомыслия» прежних веков для осмысления современного звукового мышления или для объяснения исторического происхождения многих явлений.

В содержательной работе Мёбиуса дается краткая и в то же время довольно обстоятельная картина древней ладовой системы. Любопытно при

_________

1 С этой точки зрения интересной представляется мысль Стравинского, утверждающего, что и в додекафонии он мыслит все же тонально: «Интервалы моих серий базируются на тональности. Я сочиняю вертикально, что по крайней мере в одном отношении означает, что я сочиняю тонально... Само собою разумеется, я слышу гармонически и сочиняю до сих пор по этому способу».

2 Едва ли это свойственно лишь только джазовой импровизации. Многие русские народные импровизаторы-баянисты — сознательно или бессознательно — поступают так же.

1 Н. Рisсhner. Die Harmonielehre Jean-Philippe Rameaus. Leipzig, 1963; G. Möbius. Das Tonsystemaus der Zeit vor 1000. Köln, 1963; K. H. Ehrenforth. Ausdruck und Form. Arnold Durchbruch zur Atonalität. Bonn, 1963.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Великое столетие 5

- Наш дорогой учитель 14

- Большой ученый 25

- Субъективные заметки 29

- Радость бытия 37

- О прошлом и настоящем 42

- Творец «Интернационала» 51

- Годовщина 18 марта 1871 года 59

- Реставрировать или творить? 60

- Радости и заботы 69

- Трудолюбивый коллектив 74

- Романтика наших дней 81

- Развивать камерное пение 83

- Талантливая певица 88

- Говорят члены жюри 90

- Говорят члены жюри 95

- Говорят члены жюри 97

- Говорят члены жюри 98

- На иркутской премьере 101

- Современник Дебюсси 107

- Из воспоминаний 115

- «Парад» Сати 116

- Первое прикосновение 120

- Полмиллиона друзей 129

- На родине Гайдна и Моцарта 133

- Они будят мысль 139

- Юным читателям 140

- Удачная попытка 142

- Зарубежная литература о гармонии 143

- Песни и романсы русских поэтов 149

- К 100-летию Московской консерватории 150

- Новое в новом сезоне 151

- 250 вводов 154

- В год юбилея 155

- К 70-летию А. Г. Новикова 155

- Его стихия — симфонизм 156

- По большому счету 156

- Замечательный педагог 157

- Из записной книжки композитора 157

- Форум эстонских музыкантов 158

- Эстония — РСФСР 159

- Нам сообщают из Армении 159

- Песни над Антарктикой 160

- Дружбе крепнуть! 160

- Молодость балета 162

- Новые фильмы 162

- Основная сила — молодежь 163

- Письма в редакцию 164

- В мастерской художника 164

- Памяти ушедших. Г. Г. Галынин 165

- Памяти ушедших. С. П. Преображенская 165