Нотный пример

Нотный пример

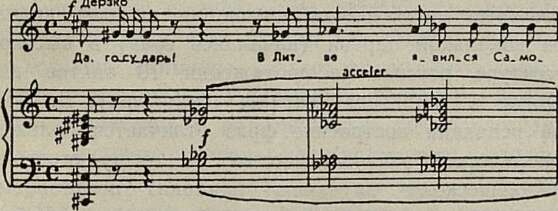

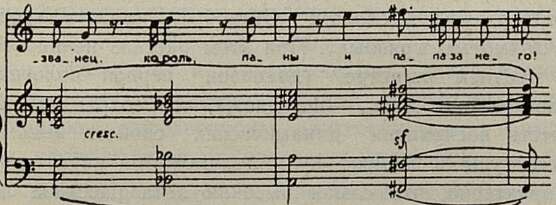

Натиск вокальной линии, поддерживаемой восходящим целотонным движением и торжественно-мажорным звучанием гармонического сопровождения как бы символизирует победное шествие Самозванца и в то же время выражает радость врага Бориса.

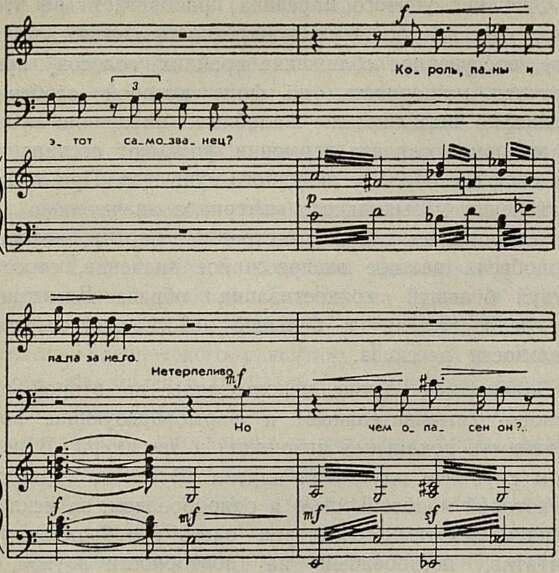

Аналогичные изменения, укрупняющие драматургическое развитие, внесены и в построение ответной фразы Бориса. Вместо отдельных реплик «Что?.. Кто ж этот Самозванец?», «Но, чем опасен он?», построенных по принципу музыкальной иллюстрации смысловых оттенков текста, Мусоргский дает одну развернутую фразу, основанную на музыкальнообобщенном выражении главной мысли «чьим именем».

Настойчивое троекратное повторение вопроса при секвентном повышении интонации придает реплике Бориса особую динамичность и концентрирует внимание на значимости произносимых слов. Яркий штрих в развитии действия представляет восходящий ход на уменьшенную кварту си — ми бемоль, при слове «украл», вырывающийся из общего контекста постепенного динамического нарастания фразы. После этого «срыва» Бориса, тщетно старающего скрыть свою тревогу, особую выразительность приобретает третье повторение: «чье имя?», звучащее после резкого скачка на ми бемоль как бы намеренно приглушенно.

В ответном монологе Шуйский наносит Борису новый удар — сообщает имя, присвоенное Самозванцем. При этом имя царевича Димитрия названо Шуйским лишь в конце монолога; все предшествующее развитие выполняет роль подготовки, усиливающей эффективность удара: льстиво успокоительная, настораживающая первая часть, подготовительно-наступательная вторая и, наконец, открытое нанесение удара в финальной фразе.

Монолог Шуйского во многом сходен в обеих редакциях по сюжетной направленности и тематическому материалу, но принципы музыкальной драматургии в обоих вариантах глубоко различны. В первой редакции интонационность и тематизм выполняют не обобщающую, а скорее конкретно-смысловую функцию, связанную с подчеркиванием слова и характера действующего лица. В результате возникает тематическая дробность и отсутствует подчинение мелодической линии единому драматургическому плану. Во второй редакции интонационное единство, тематическая и тональная трехчастность при строгой пропорциональности структуры и тесной спаянности частей создают впечатление непрерывности развития на едином дыхании.

Динамичность монолога нашла яркое выражение в подготовке и подаче кульминационной фразы: «Димитрия воскреснувшее имя». Эта фраза в обеих редакциях построена на одинаковом тематическом материале (лейттеме Димитрия), но внесенные во вторую редакцию изменения в ее подготовке приводят к тому, что она производит различный драматический эффект. В первой редакции лейттема Димитрия появляется на фоне Т 64 ми бемоль мажора после доминантового трезвучия:

Нотный пример

Отсутствие функционального напряжения в подготовке кульминации и статичность ладовой окраски здесь значительно уменьшает драматургический эффект появления музыкального образа царевича Димитрия. Во второй же редакции эта лейттема звучит на фоне Т 64 фа диез мажора, подготовленного II7; при такой гармонизации светлая окраска мажорного квартсекстаккорда возникает в результате функционального «завоевания», что в сочетании со значительным повышением тесситуры придает кульминационной фразе подчеркнуто-победный, торжествующий характер, рельефно «укрупняется» обрисовка эмоционально-смыслового содержания переломного момента действия.

Особенно показательны изменения, внесенные Мусоргским в кульминационную вершину этого акта — рассказ Шуйского об угличском убийстве и в сцену галлюцинации Бориса.

Характер исполнения рассказа Шуйского об угличском убийстве Мусоргский в первой редакции обозначил tranquillo, а во второй — lamentoso. Эти обозначения отлично характеризуют различия в направленности каждого из вариантов. Если в первой редакции Мусоргский ограничился тем, что заставил Шуйского «спокойно» рассказывать Борису об убийстве Димитрия, то во второй редакции Шуйский повествует «жалобно», акцентируя именно те подробности, которые наиболее остро воздействуют на расстроенное воображение Бориса.

В повышении экспрессивности рассказа Шуйского немалую роль сыграла более тщательная распланировка и последовательность в использовании музыкально-выразительных средств. Показательны в этом отношении различия в принципах применения лейттематизма. Так, в первой редакции лейттема Димитрия использована преимущественно с красочной целью: светлое, прозрачное звучание этой темы в оркестре в начале рассказа Шуйского является как бы музыкально-образной иллюстрацией его речи. Во второй же редакции лейттема Димитрия исполняет драматургическую и формообразующую функцию — ее появление связано здесь с моментом кульминационного нарастания.

Описание убитого царевича приобретает во втором варианте большую конкретность: мягкое, плавное, поступенное сближение крайних голосов, прозрачная мажорность, на фоне которой особенно рельефно выделяются жалобные интонации стона и минорная окраска гармонии, рождают ассоциации со светлым образом невинного существа. При таком изменении музыкального материала значительно активизировалась роль оркестровой партии, которая приобрела важное экспрессивное значение, способствуя большей конкретизации образа Димитрия, а следовательно, и большей действенной выразительности рассказа.

Значительно лучше использованы во второй редакции выразительные и формообразующие возможности вокальных интонаций и тесситуры. В первом варианте вокальная партия Шуйского страдает некоторой монотонностью и однообразием, за исключением лейттемы Димитрия здесь преобладает речитатив, построенный на повторности звуков, и строгая диатоника; значительно ограничивает выразительные возможности интонации сжатый диапазон вокальной партии (начинаясь сразу в высокой тесситуре, рассказ на протяжении 10 тактов выдержан в диапазоне септимы (сим — ля1). Во второй редакции построение фраз отличается большей мелодической закругленностью; на смену строгому диатоническому звучанию приходят полутоновые хроматические интонации стона, придающие особую подчеркнутость словам: «Обезображенных, в крови, в лохмотьях грязных». При этом рассказ начинается в среднем регистре (диапазон первой половины рассказа фа диезм — фа диез1), что сохраняет свежесть восприятия динамических свойств высокой тесситуры в момент кульминационного нарастания. Характерно, что самая высокая нота рассказа ля1 в предварительной редакции появляется уже в такте 3, а в основной редакции лишь в 20-м. Вокальная линия приобретает во втором варианте большую динамическую устремленность; значительно усиливает перспективу мелодического развития восходящее направление мелодии в начале рассказа и особенно окончание каждой фразы на одном из ее верхних звуков.

Изменения, происшедшие в начале рассказа Шуйского, оказали существенное влияние на структуру и динамику развития всего монолога в целом. Так, восходящее движение в начальных фразах образует своеобразную симметрию с нисходящим направлением мелодии в последней трети рассказа, что сообщает новому варианту монолога большую стройность и завершенность. В то же время предфинальный спад мелодической линии подготавливает последний наскок Шуйского, оказавшийся для Бориса роковым. Поступательное движение кульминацион-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155