Э. Бальсиса. Произведение не имеет определенной литературной программы. Как сказано в аннотации, композитор стремился «...показать борьбу прогрессивного человечества с темными силами реакции, сеющими беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне». Но и без всякого пояснения слушателю, захваченному бурным потоком музыки, ее яркой образностью, ясно, что произведение Бальсиса повествует о событиях сегодняшнего дня, о драматических конфликтах в мире, о столкновении противоборствующих сил. Напряженная атмосфера возникает с первых же тактов вступления. Оно начинается приглушенными звуками ударных, тубы и pizzicato виолончелей и контрабасов. Постепенно «разворот» звучности достигает огромного fortissimo всего оркестра, сменяющегося солирующим фортепиано и пронзительной темой засурдиненной трубы. Все это производит сильное впечатление. Дальнейшее развитие «музыкальных событий» происходит в пяти контрастных фресках, следующих друг за другом без перерыва. Перед слушателями проходят эпизоды, полные драматизма, порой звучащие трагедийно. Сцены лирического характера сменяются суровыми и тревожными эпизодами борьбы и постепенного просветления. Скрипка и фортепиано не просто концертирующие инструменты — они главные действующие лица музыкального повествования, их партии органически вплетены в оркестровую ткань. (Великолепно, с большим темпераментом и артистизмом исполнили солирующие партии скрипач А. Ливонтас и пианистка О. Штейнбергайте.) «Драматические фрески» — новый этап в творчестве Бальсиса, характерный и поисками новых средств выразительности. Элементы серийной техники, свободно преломленные, не помешали проявлению специфических национальных черт авторской индивидуальности.

Молодой В. Юргутис, показавший на прошлом пленуме симфоническую поэму «Форт смерти», выступил на сей раз с интереснейшим произведением, также посвященным антивоенной теме. Это семь вокально-инструментальных поэм «Письма солдата» (на слова В. Шимкуса) для баса, фортепиано и ударных (литавры, тамбурин, тарелки, тамтам). Волнующее произведение, написанное кровью сердца! Нарисованные автором картины полны контрастов. В них и ощущение жизни в огне войны («Тишины нет»), и ненависть к врагу («Разговор с вражьим черепом»), и сдержанная суровая лирика («Письмо к сыну»), и радость возвращения домой. Казалось бы, необычные, несколько нарочитые на первый взгляд инструментальные средства в действительности очень органичны, естественны. Выразительно и разнообразно использует автор партию солиста-певца — от широкого распева через драматический речитатив к взволнованной декламации, звучащей как естественное продолжение пения. Некоторое чувство досады вызывает лишь тема пятой поэмы («Незаконченное письмо»), слишком напоминающая известную тему «нашествия» из Седьмой симфонии Д. Шостаковича. В целом же произведение Юргутиса покоряет большой искренностью, глубиной содержания, выраженного в яркой, иногда — не побоюсь этого слова — новаторской форме.

Третья симфония Ю. Юзелюнаса «Лира человека» — монументальное произведение. В основу его положены фрагменты из известной поэмы Э. Межелайтиса «Человек». Кроме полного состава оркестра, в симфонии участвуют хор и солист.

Что можно сказать о сочинении после первого прослушивания? Симфония написана с огромным размахом, если можно так выразиться, крупными мазками и вместе с тем с тщательной продуманностью и отшлифованностью всех деталей. Пытливый, постоянно ищущий художник, Юзелюнас и в этом произведении продолжает расширять сферу выразительных средств, стараясь говорить своим языком. Еще в «Африканских эскизах» (1961) он наряду с привычным мажоро-минором использовал секундо-квартовые гармонические комплексы. Развивая в каждом последующем сочинении свои гармонические идеи, Юзелюнас приходит по существу к утверждению оригинального гармонического стиля 1, уходящего своими корнями, как мне кажется, в литовскую народную музыку. Третья симфония, пожалуй, высшее достижение автора на этом пути. Оригинальность языка, некоторый «инструментализм» вокальных партий, представивший немалые трудности для исполнителей, сложность концепции произведения в целом не помешали слушателям воспринимать симфонию. Ее музыка волнует, приковывает внимание, и это — главное.

В симфонии четыре яркие, контрастные части, с большой силой воплощающие поэтические образы Межелайтиса. Достаточно вспомнить проникновенно лирическую тему флейты, открывающую первую часть симфонии — «Лира», чудесный эпизод с женским хором без слов в той же первой части, драматически насыщенную, «взрывчатую» вторую часть — «Человек». Здесь образы творческого труда контрастируют с образами зла, насилия (особенно запомнился унисон басов в низком регистре на фоне литавр и фортепиано и следующий за ним речитатив певца-солиста. Сильный, впечатляющий диалог!). Весьма колоритно фантастическое скерцо, символизирующее свободный полет человеческой мысли. И, наконец, финал симфонии («Руки»): — убедительный идейно-художественный итог, произведения, в центре которого образ героя нашего времени — Человека, своими руками строящего счастье. После огромной кульминации вновь возникает, как нежные краски утреннего рассвета, флейтовая тема и а сарреll'ный женский хор из первой части. Новая симфония Юзелюнаса с большим подъемом была исполнена хором Литовского радио и телевидения (художественный руководитель — Л. Абарюс) и симфоническим оркестром Литовской филармонии под управлением молодого дирижера И. Алексы. К сожалению, меньшее впечатление на сей раз произвел И. Стасюнас, выступивший в сольной партии.

Третий фортепианный концерт С. Вайнюнаса посвящен молодежи. За последние годы у нас появилось немало молодежных инструментальных концертов. Лучшие из них (например, концерты Д. Кабалевского, Д. Шостаковича) с удовольствием играют и с удовольствием слушают и молодые и люди постарше. Мне кажется, что так же будет восприниматься молодежный Концерт-поэма Вайнюнаса. Сочинение написано с присущими автору искренностью и мастерством, с глубоким проникновением в сущность литовской музыки. Его отлично сыграла молодая исполнительница, студентка Вильнюсской консерватории Б. Вайнюнайте (дочь композитора).

Еще одна работа в том же жанре — Концерт-поэ-

_________

1 Вся гармоническая структура выводится автором из основного аккорда, строящегося по принципу: большая терция, большая секунда, чистая кварта.

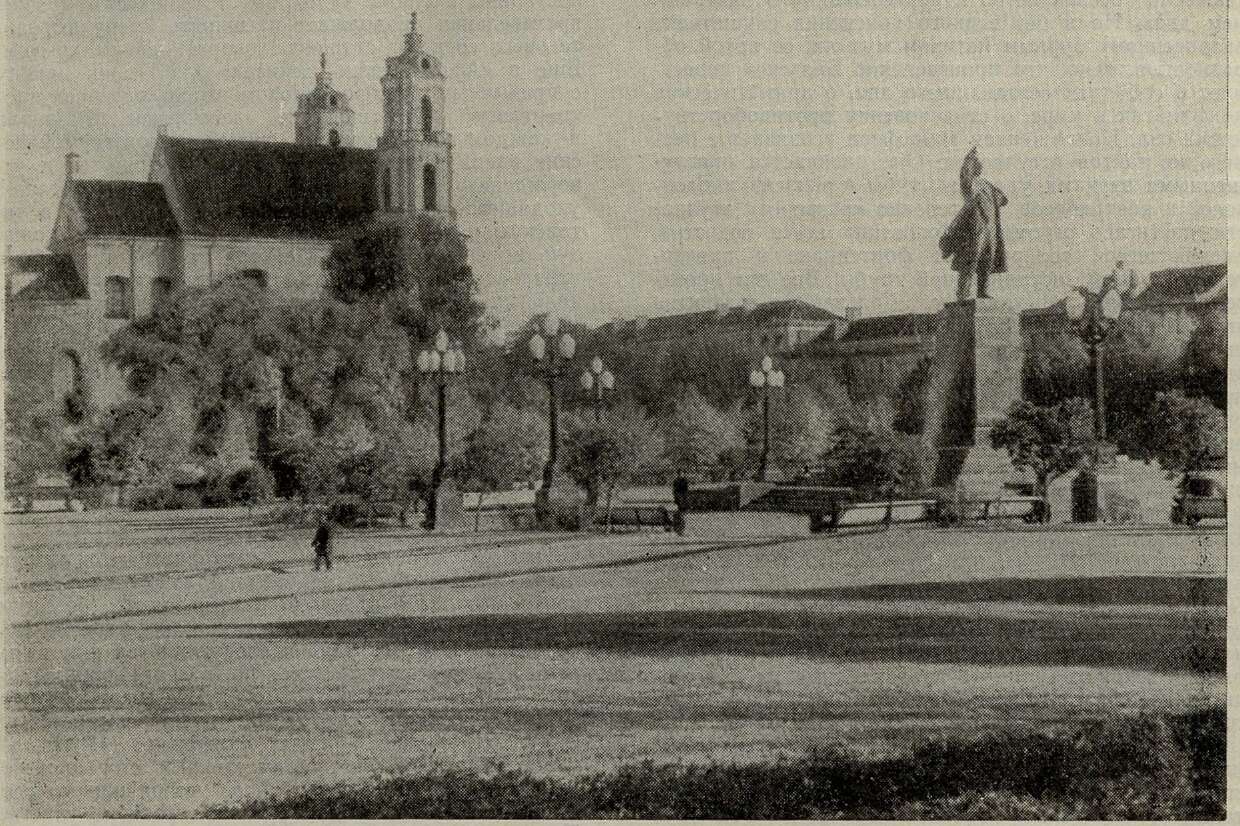

Площадь Ленина

Фото автора

ма Б. Горбульскиса для трубы с оркестром. Перу этого опытного автора уже принадлежат концерты для флейты, кларнета, фагота, тромбона, виолончели. С тем большим интересом можно было ожидать знакомства с его новым «детищем». К сожалению, оно во многом разочаровывает. Снова, как и в Тромбонном концерте (который я слушал на прошлом пленуме), излишняя перегрузка в оркестре. При некоторой легковесности содержания такая грузность производит иногда комическое впечатление. Вряд ли автор добивался подобного эффекта. Лучшей в концерте мне показалась Пассакалия (части идут без перерыва), но рядом с ней соседствовала значительно менее впечатляющая музыка.

Откуда такая пестрота? Почему композитор без должной тщательности относится к отбору тематического материала? Увы, это, к сожалению, беда не одного Горбульскиса.

Правда, бывало и наоборот: вполне добротный тематизм не рождал достойного произведения. Вот пример — небольшая симфоническая увертюра «Молодость» Р. Жигайтиса. В увертюре весьма неплохой тематический материал (чувствуется, что молодому автору близки мысли и чувства своих сверстников). Однако он, к сожалению, не получает настоящего развития. Есть отдельные хорошие эпизоды, но в целом осталось впечатление чего-то разбросанного, клочковатого.

Не могу не упомянуть еще о трех сочинениях, прозвучавших в симфонических программах. «Романс» для скрипки с оркестром А. Кленицкиса отличается певучим, благородным мелодизмом. Мне кажется, что такой «Романс», прозвучавший как искреннее, душевное признание автора, мог быть средней частью какого-либо более крупного циклического произведения. Композитор А. Рекашюс недавно закончил балет «Гаснущий крест» (на собственное либретто), который принят к постановке Вильнюсским оперным театром. Это рассказ о трагической любви негра к белой девушке. Конечно, трудно судить о балете в целом по сравнительно небольшой четырехчастной сюите, исполненной в одном из концертов пленума. Запомнились музыкальные образы некоторых действующих лиц. Например, обаятельная мелодия гобоя в первой части сюиты, характеризующая слепую Бэтти — героиню балета. Хочется лишь предостеречь автора от излишнего увлечения оркестровыми эффектами в ущерб образному содержанию музыки, выразительности ее тематизма. Эти опасения вызвали третья и особенно четвертая («Танец»)

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У стены коммунаров 5

- На уровень задач XXIII съезда КПСС 7

- Баллада о товарище 11

- Певец, артист, художник 14

- Молодежь ищет, сомневается, находит 19

- Ритм и форма 28

- Облик благородного человека 34

- Большой театр — сегодня 38

- Новые пути 42

- И вновь о праве на поиск 48

- Хорошее единство 53

- Встреча с музыкой 57

- Радости и разочарования 59

- Наш Муса 63

- От студии к театру 67

- Народная песня и культура певца 71

- Впечатления и предложения 73

- Три из шести 75

- О песнях Дебюсси 79

- Из воспоминаний 86

- Цельное, неповторимое впечатление 98

- Пропагандисты камерного пения 104

- На литовской земле 108

- У композиторов Северного Кавказа 112

- Активнее использовать резервы 120

- Звание артиста обязывает 126

- Торжество национального гения 127

- Музыка и куклы 133

- Народная полифония 139

- Знамение времени 140

- Музыка и современность 143

- Родина смычковых инструментов 145

- Коротко о книгах 147

- Нотография 148

- Хроника 149