подчеркивало высокую культуру исполнения пение a cappella: «Рута зеленая», «Через бор скакал я», «Чибис, чибис» были исполнены в старинной народной манере, с характерным подчеркиванием ее особенностей. (В частности, скороговорка на жемайтийском диалекте в песне «Чибис, чибис».)

Необходимо отметить талантливые обработки народных песен В. Кловы, сохраняющие стилистические черты и общий колорит старинных литовских песен и танцев.

Несколько по-иному выглядит программа второго отделения «Новая жизнь». По словам руководителя коллектива Владаса Бартусявичюса, она «выражает поиски ансамбля, начиная с тематики номеров, с принципов гармонизации и кончая костюмами, более смелым решением их рисунка и цвета».

В этих поисках ансамбля не все одинаково убеждает. Удачно интерпретирована песня В. Лаурушаса на слова Ю. Марцинкявичюса «Мать Пирчюписа». Для такой остро современной темы, как борьба за мир, здесь найдены интересные художественные средства, вокальный номер перерастает в волнующую драматическую сцену.

Несколько слов о хореографических номерах, поставленных Ю. Лингисом. Особенно запомнился «Муштинис», исполнители которого темпераментно и образно передали колорит древних воинственных плясок. Остроумна хореографическая композиция «Ругяляй» — несколько неуклюжий танец стариков, вспоминающих, как они танцевали в молодости. Добродушным народным юмором проникнута и другая композиция «Падукелис» — «Шалун». Интересно отметить, что мужские танцы отличаются очень энергичными остро ритмичными движениями, опирающимися на элементы современной хореографии. В противоположность им женские танцы, особенно свадебные, плавные, пластичные, внутренне сдержанные, несомненно ведут свое начало от давних обрядовых традиций.

В целом для танцевального стиля коллектива характерно сочетание народной танцевальной традиции с чертами современной хореографии, не лишенной и элементов акробатики.

И в заключение — об исполнении на народных инструментах. В ансамбль наряду с канкелес (щипковый), бирбине, скудучес (духовые), скрабалай (ударный) входят и другие инструменты, типичные для так называемого состава деревенской капеллы (скрипки, аккордеон, контрабас). Оркестровая группа имеет своих солистов. Так, соло на скрабалай (ударный инструмент без определенной высоты) легло в основу пьесы «Деревянный конек». А картинку «У озера» Б. Дварионаса очень поэтично исполнил на бирбине лауреат VII Всемирного фестиваля молодежи в Вене П. Будрюс. (Кстати, хочется отметить, что не всегда имеет смысл использовать «хроматические» возможности инструмента, например бирбине, имитируя тембр... гобоя или саксофона.) Следует все же больше учитывать органические возможности старинного народного инструмента с характерным диапазоном и характерным колоритом звучания. Отсюда соответствующим должен быть и выбор репертуара.

Р. Косачева

ГОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Слушая органистов...

Сальери у Пушкина вспоминает: «...высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался...» Знаменательно — не органиста вспоминает Сальери, а орган, его звучание.

В западных странах большинство хороших органов до настоящего времени находятся в помещении церквей, где во внекультовое время устраиваются органные концерты. Здесь публика сидит спиной к исполнителю (орган расположен на хорах), аплодисменты не допускаются, и артист не ощущает столь важной для него реакции слушателя. Это накладывает свой отпечаток и на исполнителя, который привыкает все больше растворять свое творческое «я» в абстрактном звучании инструмента.

Попадая в условия нашего концертирования, где орган полностью приравнен к любому другому сольному музыкальному инструменту, немецким мастерам не сразу и не всегда удается избавиться от холодноватой, объективистски бесстрастной манеры, совершенно естественной в условиях церковного исполнительства. Между тем наш слушатель привык к иному исполнительскому стилю. Он ждет от артиста полной самоотдачи, творчески волевой активности и отвечает на это редкой отзывчивостью и вниманием.

Герберт Коллум — первый из приехавших к нам в этом сезоне органистов — принадлежит к старшему поколению современных немецких музыкантов. Мы уже имели возможность познакомиться с его искусством в феврале 1963 года, когда артист выступил с баховской программой на новом органе немецкой системы (фирма «А. Шуке», ГДР) в Малом зале консерватории.

В этот раз концерт Коллума состоялся в Большом зале, и, следовательно, исполнитель имел в своем распоряжении французский орган, игра на котором представляет значительные трудности для органистов немецкой школы. Как гастролирующий дирижер на нескольких репетициях привыкает к новому для себя оркестровому коллективу, стремясь использовать его с максимальным результатом, так и органист в каждом новом городе должен по многу часов приспосабливать свою программу к индивидуальным особенностям данного органа, учитывая количество и качество его регистров, систему управления, характер звучания и т. д.

Из-за малого количества репетиций Коллум должен был заменить объявленную программу целиком, исполнив те баховские сочинения, регистровка которых на незнакомом органе более проста.

Первое отделение показало нам Коллума-художника с самой лучшей стороны. Ярко, нарядно инструментованная Прелюдия и фу-

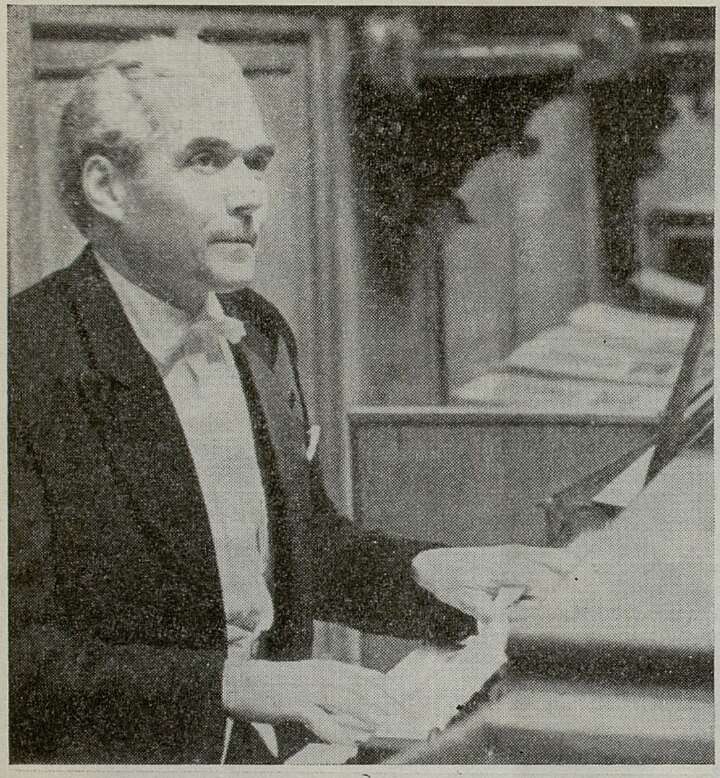

Герберт Коллум

га до мажор (4/4) торжественно и празднично открыла концерт. Интенсивность и убежденность произнесения музыкальной фразы придали исполнению органиста весомость, значительность. Прекрасно контрастировала с этой пьесой Партита с вариациями соль минор. Здесь слушатели погрузились в иной мир образов; искусство органиста, тонко подобравшего разнохарактерные прозрачные тембры, окрасило цепь вариаций в акварельные, легкие тона. Протяжная, степенная мелодия хорала то звучала на флейтах в окружении искрящихся высоких микстур, то вела неторопливый, казалось, бесконечный разговор с другим голосом, порученным регистру язычкового, свирельного тембра. При этом артист убедительно демонстрировал умение вести баховскую мелодическую линию на одном дыхании, применяя разнообразные приемы артикуляции. Ясность мышления, высокий интеллектуализм приковывали внимание аудитории до последней ноты партиты.

Приходится с сожалением отметить, что подобные исполнительские достижения встретились по ходу концерта в дальнейшем только в Сонате соль мажор (исполненной во втором отделении); сосредоточенно-скорбная медленная часть нашла в органисте вдумчивого истолкователя. Что же касается интерпретации двух капитальнейших творений великого полифониста — Прелюдий и фуг ми минор и ми бемоль мажор, — то их никак нельзя причислить к удачным номерам программы. Прелюдия и фуга ми минор (или, как ее иногда называют, «Riesenfuge» — «фуга-великан») широко известна у нас по фортепианным транскрипциям Листа, Регера и Фейнберга. Очень часто звучит это грандиозное сочинение и в органном воплощении. «Маэстозный», величественный характер музыки не вызывает сомнения; но лишь могучее биение исполнительского пульса способно слить воедино фантастически смелое чередование разнохарактерных эпизодов в фуге, долгую вереницу сменяющихся картин в прелюдии. Необходимы организующая воля исполнителя и развитое чувство формы, чтобы блестящая виртуозная фактура произведения не приобрела самодовлеющую ценность, не заслонила основную тему творческого задания композитора. У Коллума получилось именно наоборот: стремительным потоком пронеслись струящиеся пассажи побочных эпизодов в фуге, крайне быстрый темп и ритмическая суетливость разорвали форму гигантского полотна. Подобное же чувство неудовлетворения осталось и от исполнения Прелюдии и фуги ми бемоль мажор — единственного крупного органного сочинения, напечатанного при жизни автора. И здесь ничем не оправданная склонность к быстрым темпам стерла патетическую приподнятость ритмического рисунка прелюдии, снизив силу воздействия первого, главного эпизода фуги.

Органист огорчил нас также чрезмерным пристрастием к низким, тяжелозвучащим язычковым регистрам, отчего ликующий блеск стремительной Токкаты фа мажор заметно потускнел, а легкий бег ее сверкающих пассажей значительно утяжелился. Исполнение любимой публикой знаменитой Токкаты и фуги ре минор (сверх программы) не могло удовлетворить аудиторию, так как чисто внешняя бравада органиста, отсутствие чувства меры в регистровых контрастах явно противоречили возвышенному и гармоничному замыслу композитора. Сказалась, по-видимому, недостаточная практика игры перед слушателями концертного зала и малый период освоения незнакомого органа.

Интересные исполнительские находки первого отделения концерта — свидетельство серьезного и глубокого дарования Коллума.

*

Вероятно, лишь немногие из московских любителей органной музыки, горячо приветствовавших французских органистов — супругов Дюрюфле (11 ноября, зал им. Чайковского и 12 ноября, Большой зал консерватории), отдавали себе отчет, как много нитей связывают традиции органного музицирования в Москве с органной культурой Франции.

Когда в 90-х годах прошлого столетия началось строительство Большого зала консерватории, В. Сафонов пытался договориться о сооружении органа для будущего зала с известной немецкой фирмой «Э. Валькер» 1. Но приехавший в Москву в 1896 году на гастроли крупнейший французский

_________

1 Сохранился проект органа, присланный фирмой в Москву на утверждение.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151