услышать. Через несколько минут наш «Репортер-2» работает вовсю.

Много импровизаций записали мы у Ольги Васильевны Удыгир — уважаемой в своем селе (Эконда) песенницы. В основе каждой импровизации — определенный сюжет и напев. Основной круг образов — человек и природа, бытовые мотивы тесно переплетаются с лирическими. Суровые условия кочевий по просторам Сибири выработали сдержанность, неторопливость в выражении чувств, что отражается и на характере мелодики, но один и тот же мотив в зависимости от настроения может принимать самые различные оттенки, вплоть до драматизма.

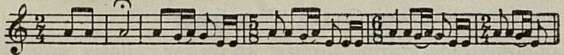

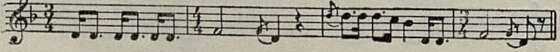

Так случилось с напевом, который попеременно выражал и печаль (девушку сватают за нелюбимого) и впечатления от встречи в пути:

Нотный пример

Импровизирует Удыгир легко и свободно: целые разделы были посвящены, например, Шабалину и мне.

Много ярких встреч было у нас и в самой Туре. Одна из них — с директором зверосовхоза Андрияном Семеновичем Ворониным. Подтянутый, энергичный, порой суровый, он во время пения совершенно преображался, становясь как-то мягче и проще. Пел он, как и большинство эвенков, легко и негромко, особенно выделяя гласные звуки.

Андриян Семенович не только знаток песенного фольклора, он и отличный рассказчик. С большим интересом слушали мы его рассказы о быте эвенков, об их нравах, обычаях. Во время свадебного обряда, например, существовала традиция, согласно которой родители (или другие уважаемые родичи) пели или говорили напутствие молодым.

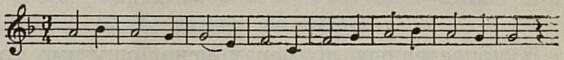

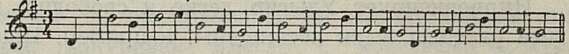

«Будьте мудрыми в совместной жизни, старайтесь постичь все хорошее и полезное», — поется в одном из таких напевов:

Нотный пример

При общем импровизационном характере мелодики здесь есть и черты внутренней организации, в частности четкая симметрия цезур и основных устоев (соль — ре).

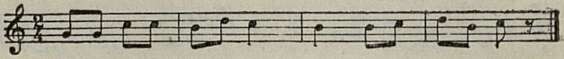

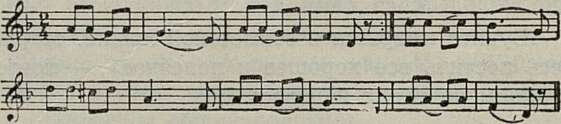

Несколько напевов из старинных сказок спела нам Ксения Ивановна Воронина. Широко известна здесь сказка «Алтанэй» («Золотой человек») о борьбе человека с враждебными духами. Напевы эти, по традиции, исполняются тогда, когда на смену повествованию приходит прямая речь. Для них, как и для многих других эвенкийских песен, типичны мягкость, плавность мелодики и соответствующая манера исполнения:

Нотный пример

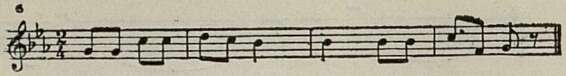

Удалось записать также различные варианты распространенного у всех эвенков танца-песни «Ёхорь-ё». Мужчины и женщины разного возраста, взявши друг друга под руки и сплетая пальцы, образуют круг. В центр становится запевала — наиболее талантливый и остроумный певец. Он поет о хороших людях, выражая им и всем присутствующим добрые пожелания, отмечает важные события, например рождение ребенка, переезд на новое стойбище и т. д. Бывают и безобидные шутки (о неудачливом охотнике, которого обманул лось, о ленивом рыболове). Когда-то этот танец был обрядовым, ритуальным, но потом, и особенно в наши дни, он наполнился новым содержанием, отражающим и новые условия и новое отношение к жизни. Все подхватывают напев и танцуют вокруг запевалы. Девушки показывали нам, как танцоры, кружась, раскачиваются, мягкими и плавными боковыми движениями подражая «оленчикам», как здесь ласково называют оленей. Есть и другие приемы танца. Движения, вначале спокойные, постепенно ускоряются. Танцуют и поют самозабвенно, иногда до полного изнеможения, в течение нескольких часов, а во время сугланов (праздников) — нескольких вечеров. Охотно танцуют сейчас этот танец вместе с эвенками и русские. Напевы «Ёхорь-ё» имеют четко выраженный прикладной, танцевальный характер:

Нотный пример

Нотный пример

Вот другой пример эвенкийской хороводной, записанный в школьном интернате Ванавары:

Нотный пример

В приведенных примерах ясно ощутимо господство кварты в построении мелодии. Но полутоновые сопряжения и даже вводнотонные тяготения не являются здесь следствием одних новых влияний. Как показывают многочисленные наблюдения, они присущи и некоторым образцам так называемого «древнего» фольклора. Таков старинный напев о любви, записанный в селе Нидым от Марии Дибковой:

Нотный пример

Заинтересовали нас песни, исполненные Евгенией Хомуро, воспитательницей школьного интерната. Некоторые из них выделяются своей четко выраженной регистровой «двуплановостью»: их диапазон значительно шире кварты и как бы разделяется на два регистра — «верхний» и «нижний». Возможно, это результат стремления к разнообразию мелодического склада, с одной стороны, и влияния декламационности, идущей главным образом от старых напевов, где особое место занимаются интонации возгласа, зова, — с другой (подобные напевы мы не раз слышали и в других эвенкийских селениях):

Нотный пример

Широко звучат по всей Эвенкии новые народные песни. Создают их в подавляющем большинстве случаев молодежь и люди среднего поколения. Чаще всего мелодии создаются на слова местных поэтов, значительно реже на старый напев сочиняют новый текст.

Среди новых песен популярна «Не плачь, дерево», текст которой написал Николай Константинович Оёгир — счетовод из Эконды, а музыка создана в местном коллективе самодеятельности (причем все участники его категорически отрицали чье-либо персональное авторство):

Старое дерево плачет, от ветра качаясь.

— Не плачь, дерево, много добра ты сделало:

Ты своими ветвями землю украшаешь.

На тебе отдыхают птицы, к тебе приходят люди.

А если ты упадешь, старое,

Охотники нарубят дров

И погреются у светлого огня,

Шкуры соболей обдирая.

Мелодию песни чисто и задушевно спела библиотекарь Сентябрина Ёлдыгир:

Нотный пример

Здесь ясно ощутимо характерное для новой эвенкийской песни претворение старого пентатонического лада (с типичным захватом нижней кварты), где вместо традиционного господства квартово-квинтовых устоев четко выделяются тонический, терцовый и квинтовый устои, и поэтому до натурального мажора, как говорится, «рукой подать».

Влияние русской и советской песни сказывается во многих современных мелодиях. Вот две из них: «Ленин с эвенками» и «Вылечи мое сердце»:

Нотный пример

Нотный пример

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151