К. САКВА

ИРИНА КУЗНЕЦОВА

ИРИНА ТИХОМИРНОВА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

К. Саква

ОПЕРА О ШЕВЧЕНКО

В трудном, но очень нужном и любимом народом жанре оперы настойчиво и плодотворно работает Георгий Майборода. Уже первые оперы композитора, в целом положительно встреченные общественностью, обнаружили важную тенденцию его творчества — стремление к воплощению больших, гражданственных тем. В «Милане» — это воссоединение украинских земель, в «Арсенале» — борьба за Советскую власть на Украине. Подвигу жизни и творчества великого украинского народного поэта Тараса Григорьевича Шевченко посвящена третья опера композитора, написанная им на собственное либретто.

Благородна уже самая задача создать оперу о Шевченко. Благородна, благодарна, но и трудна.

Благодарна потому, что жизнь Шевченко, полная подлинного трагизма, сочетает великое сокровище высокой мысли и неизмеримой любви к родной Украине с лютой ненавистью к царю и крепостникам. Такой драматизм событий и страстность чувств создают для оперы плодороднейшую почву.

Трудна оттого, что неохватна деятельность и творчество поэта, что многие важные события его жизни проходили в условиях глубокой конспирации, и о них до сих пор можно только догадываться. К этому прибавляются еще трудности, связанные вообще с сочинением оперного произведения, основанного на документальном, в частности биографическом, материале.

И понятны сомнения композитора, высказанные во вступительном хоре: «Чи знайдеш сили цю пiсню скласти? Чи выстачить сил, i мужностi духу, щоб образ Tapaciв iз серця пiдняти, щоб люди повipили пiснi твоïй?»

В опере четыре действия. Первое относится к весне 1843 года. Тарас Григорьевич — еще ученик К. Брюллова, но уже известный поэт, впервые после освобождения от крепостной неволи, после долгой разлуки посетил Украину. Шевченко встречается со своим дедом — «гайдамаком» Иваном, с братьями и любимой сестрой Яриной, видит подружку своего детства Оксану — несчастную девушку, которая полюбила паныча, была оставлена им, потеряла ребенка и от горя сошла с ума.

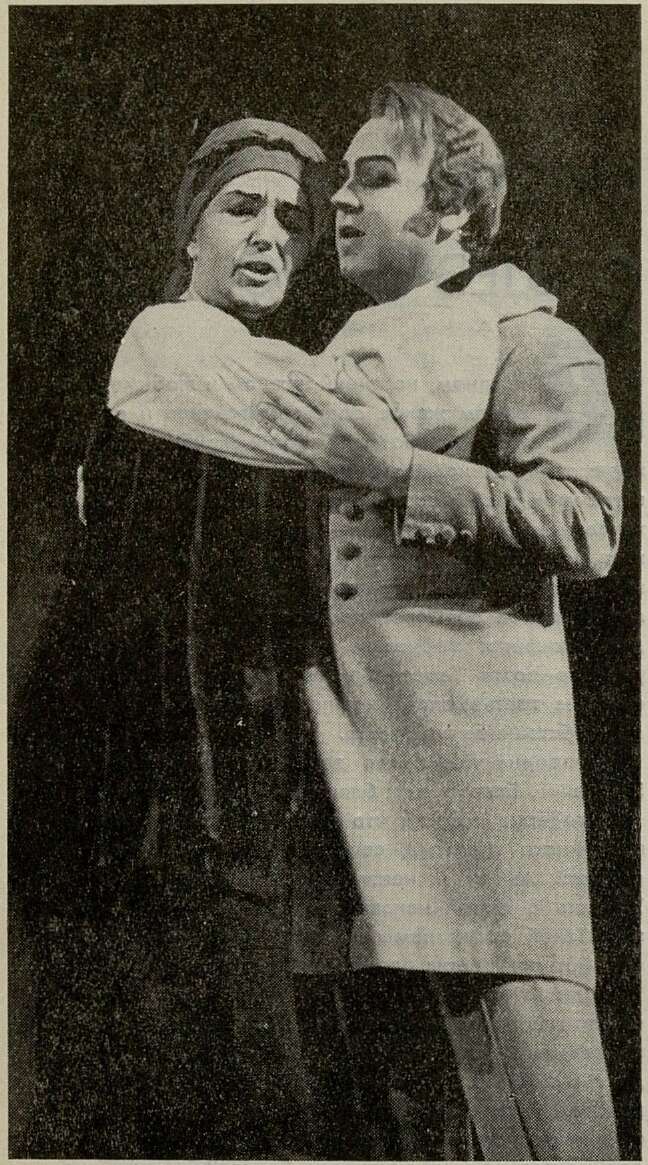

Ярина — Л. Руденко,

Тарас — М. Шевченко

Во втором действии, которое происходит летом того же 1843 года на балу у помещицы Волховской Шевченко заступается за крепостную певицу и обличает крепостников.

Третий акт переносит нас в Новопетровское укрепление. Шевченко прощается с освобожденным Зигмунтом Сераковским и из письма, полученного от друзей из Петербурга, узнает, что Николай I отказал в просьбе о его освобождении.

Последнее действие. Петербургская квартира Шевченко. 9 марта 1861 года. Друзья прощаются с умирающим поэтом.

Первому действию предпослан краткий пролог — обращение автора к своим слушателям. Последнему акту предшествует небольшой «реквием» великому поэту. Завершается опера апофеозом Шевченко.

Уже это краткое и, конечно, схематичное изложение содержания показывает, что четыре действия оперы объединяет лишь партия героя, образ которого по существу не развивается. Для нас в образе Шевченко важно прежде всего формирование черт поэта-революционера. Но уже в первом акте он предстает вполне сложившейся личностью. Поэт рассказывает крестьянам свой сон: он видел веселое украинское село; его обитатели стали счастливыми потому, что восстали, порвали цепи неволи и все вместе похоронили палача. Шевченко прибавляет к этому еще одну многозначительную фразу: «Нас багато, люди... А панiв тик жменя...». И это, естественно, надо понимать если не прямым призывом к бунту, то как указание на то, что восстание для крепостного крестьянства — единственный путь к счастью.

Этот эпизод по существу является смысловой кульминацией образа. Только в последнем действии оперы поэт произносит слова, являющиеся столь же определенно революционными: «Царiв з царятами, ïх пастирiв лукавих спепели i прах ïх вiтром рознеси!» Но в первом действии поэт непосредственно обращается к народу, там его речь — своего рода «митинговое» выступление, а в четвертом акте это молитва одинокого, умирающего человека. Заключительный монолог Шевченко можно еще было бы принять за свидетельство несокрушимости духа великого поэта, если бы тут же в тексте не подчеркивалось, что он «старий, «немiчний», «без сил».

Но оттого, что образ Шевченко в либретто не развивается, между сценами оперы не возникает глубоких внутренних связей, и они производят впечатление изолированных эпизодов из жизни поэта.

Целиком два действия композитор отводит событиям 1843 года. Это вызвано, очевидно, стремлением показать лирическую сферу образа Шевченко (его встречу с родными, эффектный по своему драматизму эпизод сумасшедшей Оксаны) и ввести в оперу контрастную картину бала.

Но одно дело понять побуждения композитора и совсем другое — признать их правомерными. А это невозможно. Уже хотя бы потому, что десятимесячное пребывание Шевченко на Украине, которое было, несомненно, ярким эпизодом его биографии, вовсе не имело такого большого значения для формирования его личности.

Конечно, для большей художественной убедительности драматург может отступить от внешних фактов истории, не нарушая его внутренней правды. И главное здесь в том, что композитор не достиг этой художественной правды.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153