Естественно, что главный герой оперы — Тарас Шевченко — имеет и наиболее развернутую музыкальную характеристику. Ее кульминация — сосредоточенное, глубокое ариозо в начале третьего действия. В медлительности этой музыки чувствуется значительность и сдержанная сила.

К сожалению, композитору не удалось больше достигнуть в партии Шевченко такой же степени выразительности. И здесь его врагом выступила сама по себе положительная склонность к сочинению напевной музыки. Стремясь к широкой распевности, к плавной закругленности мелодии, Майборода использует для характеристики Шевченко темы, развивающиеся весьма замедленно. Из-за этого в музыкальном портрете поэта ему удается лишь одна черта: положительность, степенность. Но в воспоминаниях современников, а еще более в своих стихах Шевченко предстает перед нами совершенно иным человеком. При огромной воле он обладал большим темпераментом. У него была острая, разящая речь, он любил веселую шутку, видел все вокруг необычайно зорко и реагировал на все необыкновенно непосредственно и ярко.

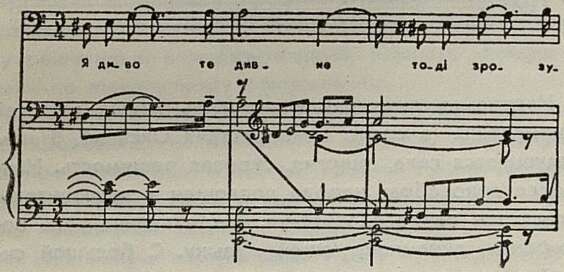

Тема мечты-призыва основана на малосодержательных секвенциях. Автор пытается динамизировать ее, изменяя сопровождение, вводя контрапунктирующие подголоски или варьируя мелодию. Но общелирический романсовый характер темы остается неизменным. По существу она не в состоянии нести ту большую смысловую нагрузку, которую «поручает» ей композитор. А эта тема важна. Она проходит во всех четырех актах оперы, накладывая на образ отпечаток сентиментальности:

В сцене с сестрой партия Шевченко подчинена интонационному и эмоциональному строю напевов Ярины. Здесь больше непосредственного лирического чувства, но не хватает оригинальности, характерности.

Лирическими настроениями окрашена партия Шевченко даже в таком драматическом эпизоде, как сцена с Оксаной. Видя сошедшую с ума девушку, поэт произносит полные гнева слова: «Кари, кари за муки невинних!» Тут бы нарушить плавность музыки, сделать мелодию более взволнованной, «порвать» фразу. Нет, композитор, по-прежнему верный своей манере высказывания, делает и эту речитативную фразу распевной, и вместо гнева в ней начинает звучать мука. Характерно, что точно так же композитор интонирует несколькими тактами ранее совсем другие по смыслу слова: «О нещасна голубка моя!» Подобное равнодушие автора к эмоциональному состоянию героев наносит большой вред его музыке.

Заключительный монолог Шевченко также не привносит в музыкальную характеристику героя ничего существенно нового. А похоронный марш, окаймляющий монолог, странным образом противоречит тексту: в начале монолога Шевченко обращается к своей злой доле с просьбой не дать ему «заснуть навiк» (то есть надеется на то, что не умрет), а в конце говорит о своей любви к Украине...

Развернутую музыкальную характеристику получил в опере образ народа. Она не страдает той односторонностью, как образ Шевченко, и порой яркие народные сцены озаряют своим светом и фигуру поэта. Но, к сожалению, музыкальная характеристика народа непоследовательна, не имеет единства и почти целиком сосредоточена в первом акте оперы.

Первое действие открывается арией деда Ивана, непосредственно следующей за хоровым вступлением. Она начинается с поэтичной мелодии, напоминающей украинские думы. Однако свежести и самобытности этой темы хватает лишь на первый четырехтакт.

Еще меньше удался композитору образ Ярины. В сцене с Тарасом музыка, характеризующая ее, несет в себе непосредственность лирического чувства. Но ариозо (си минор) уже растворяется в кругу общеэлегических интонаций, не имеющих национальной определенности. Мелодия его скована, будто при-

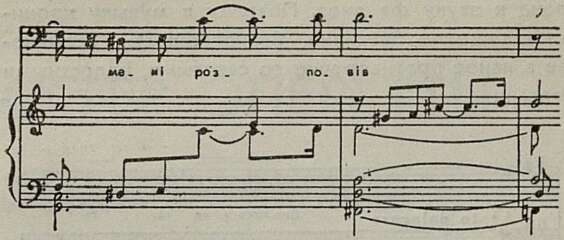

вязана к звуку фа диез. Поэтому в музыку проникает ощущение бессилия, безнадежности, вступающее в явное противоречие со светлыми, радостными словами:

Пример

Одна из наибольших удач композитора — сцена сумасшедшей Оксаны. Майборода гибко использует здесь форму сквозной сцены, мастерски вводит полифонию, красочно противопоставляет хор речитативным фразам солистки. Основой сцены служит, по-видимому, украинская народная мелодия.

Несравненно более бедное впечатление — сцена крепостной актрисы. Соответственно традиции, уже сложившейся в творчестве Майбороды, колоратурное сопрано трактуется здесь лирически, распевно, без обычного для этого голоса виртуозного блеска. Однако исходные народнопесенные интонации романса крепостной актрисы вскоре растворяются в бесхарактерной вокализации (средняя часть романса).

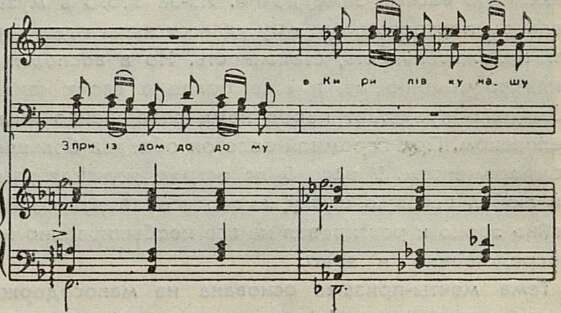

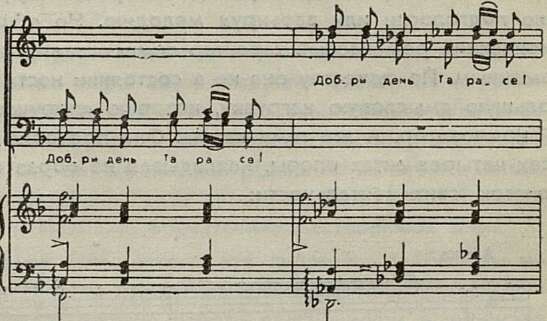

Звонко и оживленно звучит небольшой хор — встреча Тараса Шевченко. Но мелодическое содержание его малоинтересно:

Несколько динамичнее хор соль минор жителей Кирилловки (в сцене сумасшествия Оксаны). В нем ощущаются сила, энергия, суровая решимость. Наиболее ярко образ народа воплощен в заключительном хоре первого действия. В нем велика роль полифонии, динамизирующей музыку. С большой силой звучат здесь гневные восклицания крестьян.

Основной музыкальный образ второго акта, как уже было сказано, — вальс. Естественно, что музыка этой сцены имеет совершенно иной по сравнению с первым актом стилистический характер. Жаль, однако, что автор не нашел здесь самостоятельных музыкальных тем и пошел по пути подражания. Вальс из второго акта очень уж напоминает вальс из «Войны и мира» Прокофьева (в картине у Элен Курагиной). Как всегда в таких случаях, подражание оказывается слабее оригинала:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153