В первом действии Тарас Григорьевич встречается с сумасшедшей Оксаной. В действительности же Шевченко лишь узнал о ее несчастной судьбе от своих родных. Эта сцена — вымысел автора. Но он оправдан тем, что эпизод с Оксаной вносит драматизм в несколько статичное поначалу первое действие и мотивирует проскальзывающий в словах Шевченко призыв к восстанию против крепостников. К тому же Шевченко в своем творчестве неоднократно и с большой силой высказывал сочувствие к горькой доле обманутой «панычем» девушки.

Но во втором действии по существу вновь повторяется та же ситуация: крепостная актриса на балу у Волховской рассказывает в песне о своей горестной судьбе — судьбе поруганной девушки. И это дает повод Шевченко гордо сказать, что он «з дiдiв крiпак», и посулить крепостникам проклятье. Следовательно, эпизод с крепостной актрисой является лишь менее драматичным вариантом сцены Оксаны.

Что же нового вносит картина бала в образ Шевченко? Что он любит Закревскую? Шевченко действительно любил молодую красавицу Анну и долго, уже в оренбургской ссылке, вспоминал о ней. Поэтому введение в оперу этого эпизода само по себе оправдано. Но в чувствах Шевченко — человека на редкость чистого и прямого — к Анне Закревской не было и тени той пошлости, которую нам преподносят в либретто.

Еще один мотив из биографии поэта введен в картину бала — любовь к нему княжны Варвары Николаевны Репниной. Репнина действительно любила Тараса Григорьевича. В своем письме-исповеди духовнику, аббату Шарлю Эйнару, она писала в начале 1844 года: «Капнист убежден, что я люблю его [Шевченко] и что я потеряла голову. Я же очень привязана к нему и не отрицаю, что если бы я видела с его стороны любовь, я, может быть, ответила бы ему страстью...»

Шевченко в свою очередь долго хранил дружбу с Репниной. Они переписывались, когда поэт был в оренбургской ссылке. Варвара Николаевна пыталась облегчить участь поэта, обращаясь с просьбами о нем к начальнику III отделения А. Орлову, своему дальнему родственнику. Но на формирование личности Шевченко большого влияния Репнина не оказала. Поэтому их отношения не могут служить достаточным основанием для введения в оперу целого действия.

Таким образом, оказывается, что, кроме желания «блеснуть» пышной сценой, другого повода для включения в оперу картины бала у композитора не было. За это «кокетство» Майборода поплатился.

Композитору нужно, чтобы сначала остались на сцене только Шевченко и Закревская, затем Шевченко и Репнина. Но, кроме этого, автор хочет показать еще и ничтожество помещичьего мирка и противопоставить ему богатство духовного мира поэта и народа. И вот вставляется эпизод лотереи, который имеет чисто служебное значение и не представляет никакой художественной ценности. Должен разыгрываться портрет местной помещицы Шостки, выполненный Шевченко. Хору приходится в нем петь такие «рыбьи» слова: «Спасаймо Шосточку... Це так цiкаво, ах, як цiкаво! Хто найсмiливiший iз нас? Хто найщасливiший iз нас?»1

А через несколько минут, когда группа подвыпивших гостей возглавляемая Закревским, снова появляется на сцене, дабы разлучить Шевченко уже с Репниной и оставить ее в одиночестве переживать свою любовь, почтенный супруг Анны Ивановны Закревской произносит следующий «изысканный» монолог: «Ба! Ось вiн, волоцюга! Ходiм! Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля! (До Репнiної.) Прохати мушу у Вас пардону. Пардон, пардон, пардон, княжна! А Шевченка Вiд Вас мы заберемо, його чекають yci мочеморди. Ходiм». И засим следует сорок раз повторенное «ля».

Вот с такой невероятной легкостью достигаются необходимые эффекты2.

И конечно, нельзя не сказать еще об одном весьма существенном недостатке либретто. Известно, что Шевченко имел обширные связи с прогрессивной русской общественностью. Среди лиц, с которыми был связан Шевченко, мы находим имена Герцена, Чернышевского, Добролюбова и Петрашевского, одного из самых активных и революционно настроенных петрашевцев Момбелли, Некрасова, Плещеева, В. Курочкина, поэта-революционера М. Михайлова, гениального русского драматического артиста Щепкина. Жуковский, Брюллов и М. Виельгорский принимали деятельнейшее участие в освобождении Шевченко от крепостной зависимости. Вице-президент Российской академии художеств Ф. П. Толстой и его жена Анастасия Ивановна вызволили Шевченко из солдатчины и добились разрешения на жительство в Петербурге. Герн хранил «захалявные» тетради, куда Шевченко записывал свои «высочайше запрещенные» стихи. Бутаков в нарушение царского запрета взял Шевченко в качестве художника в руководимую им экспедицию, занимавшуюся изучением Аральского моря. Командующий Орской крепостью генерал-майор Исаев, командир роты Косарев, Агата и Ираклий Усовы и многие другие русские друзья Шевченко старались скрасить годы его пребывания в ссылке.

_________

1 Кстати сказать, из текста можно заключить, что происходит вовсе не лотерея, а аукцион.

2 Справедливости ради нужно сказать, что в целом либретто, использующее частично стихи Шевченко, написано с достаточным вкусом, и подобных перлов в нем не так уж много.

В опере Майбороды русские связи Шевченко олицетворяет один-единственный Н. Лесков. Он появляется в последнем акте, чтобы произнести ничего не значащую фразу: «Да, кстати, я недавно из Киева, и Вам приветов много».

Немногим лучше обстоят дела и с показом украинских связей Шевченко. Здесь выручает то, что в первом действии Тарас Григорьевич непосредственно обращается к народу. Злополучное второе действие правильнее назвать демонстрацией светских успехов поэта. А незначительные фразы Василия и Михаила Лазаревских в последнем акте оперы по существу значения не имеют.

Из польских друзей Шевченко в оперу введен лишь Зигмунт Сераковский. Выбор отличный. Видного польского революционера, казненного в 1863 году в Вильно, можно назвать учеником Шевченко. Сераковский неоднократно говорил, что мысль о единении революционных сил русского, украинского и польского народов созрела у него под воздействием его бесед с поэтом. Но, к сожалению, в опере Сераковский — единственный единомышленник Шевченко. Оттого, что в опере узок круг друзей Шевченко, создается впечатление страшного одиночества великого кобзаря, словно он живет и действует в вакууме.

Но обратимся к музыке оперы. Сильнейшими сторонами ее, как и в предыдущих сочинениях Майбороды, являются мелодичность и прочная опора на традиции национальной музыкальной классики. Но при этом заметно стремление композитора внести в форму своего произведения какие-то новые черты. Он отказывается от обычной увертюры или инструментального вступления и начинает оперу небольшим словом от автора (хор). Хоровое вступление «Склонiмо голови» открывает и последнее действие оперы. Это тоже обращение от автора, призывающего почтить память поэта. Завершает оперу еще один хор, символизирующий голос потомков, славящих великого кобзаря. Эти три хора привносят в оперу ораториальный элемент. Как бы «обрамляя» произведение, они придают ему единство и известную монументальность. Но, к сожалению, в заключительном хоре автор нарушил цельность художественного приема, «заставив» умирающего Шевченко вполне натурально беседовать с нашим поколением (Ох... Хто це? Це ви... мої piднi... Ви не забули мене... Спасибi). И это сразу переносит действие в бытовой план и вызывает впечатление нестерпимой лжи.

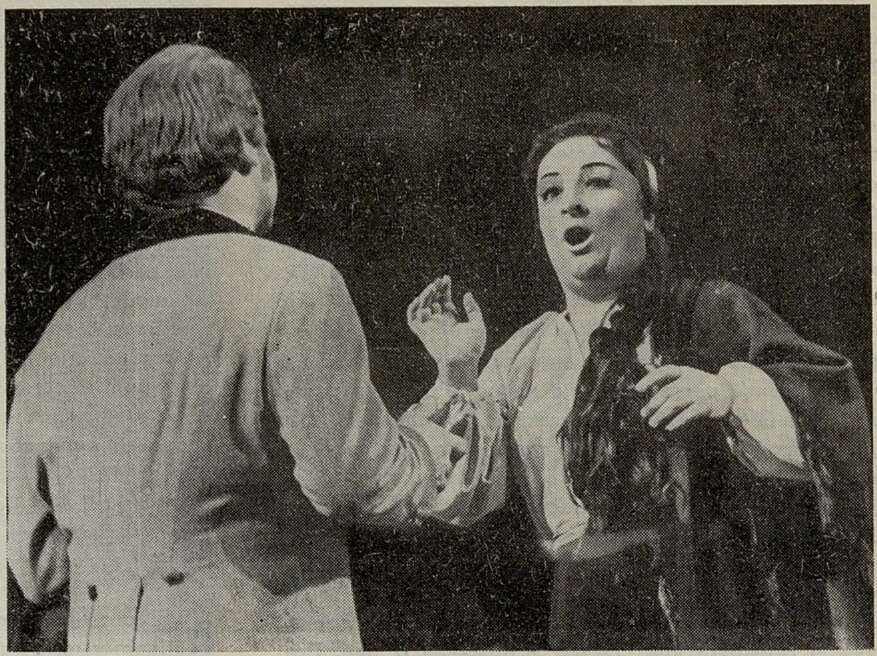

Сцена Тараса и Оксаны.

Оксана — Е. Чавдар, Тарас — М. Шевченко

Может быть, оттого, что либретто Майбороды не имеет четкой драматургии, композитору приходится проявлять особую заботу о стройности и единстве партитуры. Для этого используются разные средства. В первом действии (сцена Ярины и Шевченко) одним из средств создания структурного единства является реприза тематического материала. В эпизоде сумасшедшей Оксаны — инструментальное окаймление. Во втором действии — музыка вальса, играющая здесь своеобразную роль рефрена рондо. В третьем — повторение в заключении темы ариозо Шевченко, открывающего акт. Наконец, в последнем действии — это уже упоминавшееся хоровое обрамление. И в каждом действии есть мелодия, которую можно назвать темой мечты-призыва Шевченко.

Важную формообразующую роль играют в опере ладотональные планы. Произведение начинается и кончается в до мажоре. Основная тональность второго действия — си минор, третьего — си бемоль минор. Первое действие окаймлено до минором. Последнее начинается и заканчивается до мажором.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У композиторов Закавказья 5

- Обсуждаем симфонию Р. Щедрина 13

- Казахская сюита 18

- Новые имена — новые надежды 22

- Совершенствовать методику преподавания 27

- Учить современной гармонии 29

- Нужны перемены 33

- Нерешенные проблемы 34

- Залог творческих достижений 36

- Дунаевский сегодня 38

- О переменности функций музыкальной формы 43

- Из писем П. И. Чайковского 50

- Открытое письмо 56

- Опера о Шевченко 59

- Актер оперетты 65

- Балет народной Венгрии 75

- Наш гость Вальтер Фельзенштейн 79

- Минувшее встает передо мною… 80

- Встреча с Прокофьевым 86

- Вэн Клайберн 91

- Джульярдцы 93

- Письмо из Латвии 94

- Что такое хоровая студия? 96

- Научить любви к музыке 102

- Это нужно всем 104

- Учитель пения — специальность 106

- Музыка на уроках литературы 108

- В плену догм 109

- Три экспедиции 119

- Музыка «страны тысячи островов» 129

- Традиции и современность 135

- На земле Маори 139

- Неутомимый изыскатель 143

- Шаг вперед 145

- Как же пишут композиторы музыку? 147

- Книга о Кутеве 149

- Коротко о книгах 150

- Нотография 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153