фигура этого юного горца, он невольно приковал к себе внимание. В нем бушевала страсть справедливого и благородного гнева. Трудно забыть тот момент, когда перед Новфалем Лавренюка внезапно предстает застывшая в безмерном горе серая фигура Меджнуна — Васильева. Один отрешен, второй изумлен, ранен глубочайшим страданием другого. За то, что человека могли довести до такого состояния, Новфаль готов бросить вызов всем правителям Востока.

И снова неожиданность (но какая!) — Визирь. Бесстрастное лицо, в котором почти ничего нельзя увидеть. Нарочито однообразное движение рук. Словно день и ночь сторожа дворец, Визирь не слезает с коня. В его гибкой фигуре видится больше цепкости, грации, нежели силы. И поэтому, когда в танце с Мехменэ-Бану он без видимого усилия выполняет самые высокие поддержки, то это вносит в образ черты мрачной силы, затаенности, говорящие о коварстве, каких-то личных, глубоко спрятанных расчетах.

Так, казалось бы, незначительные детали, оттененные по контрасту самой индивидуальностью актера, способны бесконечно углубить не только характер персонажа, но и «тон» внутренних взаимоотношений героев, поставив их в более тесную зависимость друг от друга.

Великолепны декорации Вирсаладзе. К. С. Станиславский сказал как-то, что талант театрального художника заключается в умении создавать такое оформление, которое жило бы вместе с актерами, включалось бы в общее движение сюжета и порой концентрировало в своей цветовой гамме настроения героев. Сегодня кажется, что эти слова сказаны именно о декорациях Вирсаладзе к «Отелло» или «Легенде о любви»...

Какая может быть гамма, если она серая (правда, не в переносном, а в прямом смысле слева)? От перламутровой до темно-алой, отвечает художник. Действительно, серые страницы старинной книги, с которых словно бы сходят герои, то вспыхивают рубином в сценах Мехменэ-Бану, то переливаются изумрудом, когда танцует светлокудрая Ширин.

Даже кувшин, нарисованный на створке, под лучом теплого света вдруг «сбегает» с серой плоскости и начинает «жить» какой-то своей, вещественной жизнью, пока магический луч озаряет его тронутые искусной чернью бока. (Это иллюзия, черни нет, но кувшин кажется драгоценным.)

А гамма костюмов? Симфония. И каждый цвет — это почти судьба. Только стража несет в своих одеждах цвета, не принадлежащие ей: черные, желтые, белые. Они ничего не выражают в ней самой, будучи лишь олицетворением военной силы дворца, императивной воли его обитателей. Остальные костюмы раскрывают не только вкус; на них лежит пе-

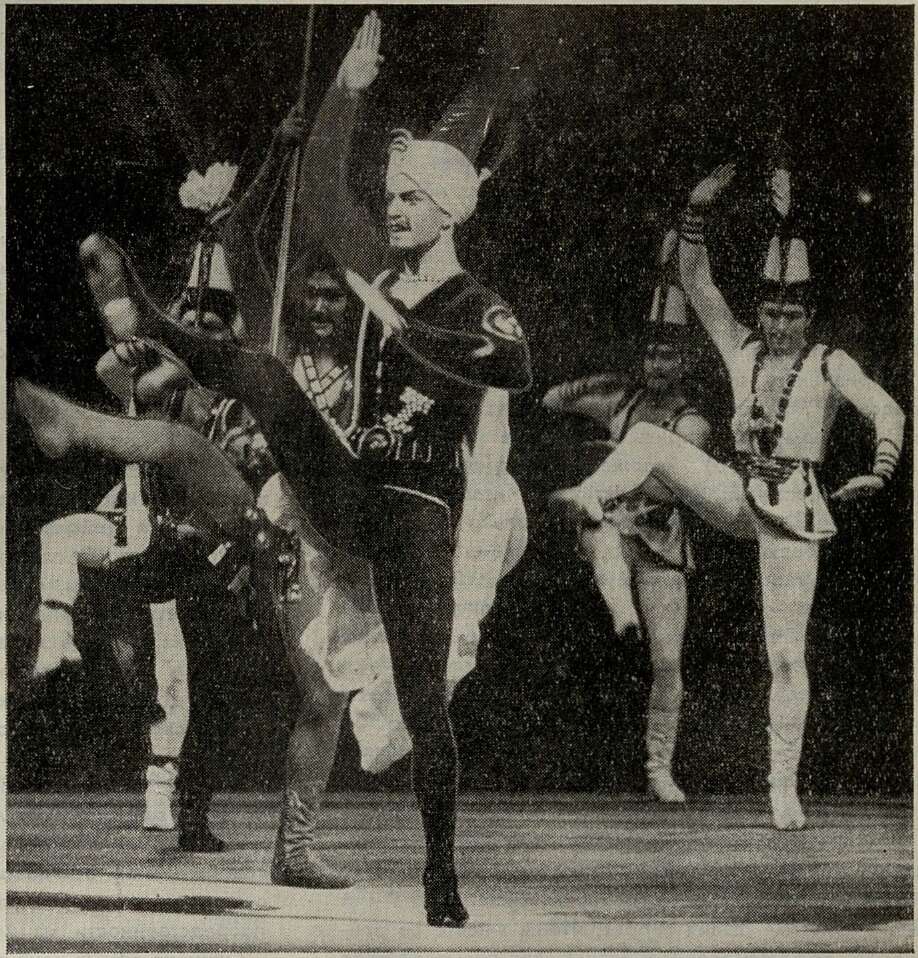

Визирь — А. Лавренюк

Фото Е. Умнова

чать темперамента, самой личности владельца. Темно-лиловый, знойно-желтый, пунцовый у Мехменэ-Бану. Белый, серебристый у Ширин. Темно-голубой у Ферхада. Черный у Визиря. Цвета врываются в действие. Спорят друг с другом, сливаются, отталкиваются. Они живут столь же интенсивно, как и сами герои.

И все-таки в этом отлично поставленном и высоко профессионально исполненном спектакле (пожалуй, лучшем среди остальных) есть нечто такое, что трудно принять. Это «нечто» — раскрытие дуэтных и сольных сцен героев, охваченных страстью.

Потому что здесь есть одна грань: когда язык страсти (то есть подлинный лексикон хореографии) переходит в движение страсти, все разговоры об условности выразительных средств балета отступают перед безусловностью представляемой вам картины.

Правда, и второе адажио Ферхада и Ширин, и монолог Мехменэ-Бану были сочинены Григоровичем еще для ленинградского спектакля — первой премьеры балета Меликова.

Сегодня Григорович нашел новое, ярко убедительное решение финала «Легенды о любви», подняв до героического и социального пафоса подвиг Ферхада.

Весьма возможно, что следующим шагом талантливого мастера будет создание такой танцевальной лексики, которая объединит остроту чувства с глубиной его поэтического обобщения. Другими словами, откроет новые принципы построения дуэтных сцен, ибо «прекрасное должно быть величаво».

А. Медведев

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА»

«Три мушкетера». «Почти по Дюма...» — сразу привлекает лукавая строчка на афише Ленинградского Малого оперного театра. Что значит «почти»? И почему так непривычно (в духе афиш выступлений Маяковского) изложен в театральной программе сюжетный ход спектакля? Читаем: «Дуэли запрещены», «Три плюс один», «Только Папа Римский безгрешен», «Антракт, во время которого Миледи пытается догнать Букингема», «Женщине не трудно стать скорпионом», «Великолепная четверка» и т. п. Еще не пошел занавес, а зрители уже почувствовали «тон» предстоящего спектакля — легкий, чуть ироничный, поняли, что романтическую историю XVII века им покажут со сцены как бы сквозь призму веселого и доброго юмора, с каким вспоминает взрослый человек юношеские увлечения, далекие, наивные и бесконечно дорогие.

А хитрое «почти» в программе как бы подчеркивает, что сам Дюма тут вроде бы и ни при чем. Просто он милостиво разрешил оживить — на сей раз в балете — своих героев, чтобы вместе со зрителями, волнуясь, следить, как будет разыгрываться на сцене история трех мушкетеров и их юного друга Д'Артаньяна, пылко защищающих добро и столь же страстно отвергающих зло.

Таков поэтический «ключ» этого спектакля, неукоснительно выдержанный и в музыке В. Баснера, и в хореографии Н. Боярчикова, и в декорациях М. Щеглова.

Сценическая символика постановки зримо предстает уже в прологе: король Людовик XIII и его тайный соперник кардинал Ришелье разыгрывают партию в шахматы. Прозрачная вертикальная решетка шахматного поля, раздвигаясь, как бы открывает и закрывает действие. Фигуры с доски приходят в движение и становятся живыми персонажами.

В спектакле сохранены почти все основные герои романа. К достоинствам либретто Ф. Ванина следует отнести цепкое драматургическое сопряжение множества кратких эпизодов в единое, непрерывно развивающееся действие, все узлы и повороты которого раскрывают главную тему спектакля — победу смелости, дружбы, справедливости мушкетеров над хитроумными интригами Ришелье и его слуг.

Музыка Баснера динамична, радует яркой образностью и характеристичностью. Основное ее настроение — добродушный юмор, ироничность, улыбка. Это по-своему передано и в мелодии, и в гармонии, и в оркестровке.

Изящество музыкального письма Баснера особенно ярко проявилось в лирических эпизодах балета. Композитор нигде не сбивается на эмоциональный «серьез» — он всегда сдержан, ироничен, живописует своих героев с улыбкой. Но искренности, непосредственности их чувств веришь.

Один из самых тонких, обаятельных эпизодов балета — дуэт Д'Артаньяна и Констанции Бонасье.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Песня о дружбе 9

- О путях развития языка современной музыки 12

- Вместе с народом 27

- Вечно живая традиция 31

- Просторный мир музыканта 35

- Воспитанные современностью 44

- Повесть о нашей жизни 49

- Эдгар Тонс 51

- Молодые певцы 55

- По мотивам Райниса 60

- «Питер Граймс» 64

- Три вариации на одну тему 69

- Говорит Виктор Самс 72

- Филармония и слушатели 75

- С экрана телевизора 76

- Новые имена 77

- Обобщать практический опыт 80

- Ставит Голейзовский 85

- «Прекрасное должно быть величаво» 90

- «Великолепная четверка» 94

- К 70-летию М. О. Рейзена 97

- Страницы воспоминаний 104

- В концертных залах 110

- Голос слушателя 116

- Смотр композиторских сил 122

- Из наблюдений над стилем 125

- Певец венгерского пролетариата 134

- Город живых традиций 137

- Наш журнал 143

- Каким будет фестиваль в Зальцбурге? 145

- Карлу Орфу — 70! 146

- Книга о Свиридове 147

- Народные корни 149

- Письма композитора 150

- Меньше слов, больше фактов 152

- Коротко о книгах 153

- Нотография 155

- Новые грамзаписи 158

- Вышли из печати 158

- Хроника 159