ником Э. Бердзенишвили. И этот спектакль отмечен единством творческих устремлений всех его создателей. Убедительно и ярко подчеркнут национальный колорит. Успешно преодолены трудности несколько непривычного для русских певцов типа грузинской мелодики с ее обильными мелизмами. Красочно звучит оркестр. Хорошо смотрится оформление: далекие снежные горы, приземистые башни и постройки из грубо отесанных камней. Особенно выразительно решен второй акт с экспрессивным «кричащим» деревом и броским сочетанием серо-зеленых и красно-лиловых тонов. Режиссер сумел добиться сценической выразительности не только у солистов. Масса перестала быть стандартной оперной толпой: в ней и задорные молодые удальцы, и грациозные девушки, и мужественные воины, и почтенные матери. И все эти разнохарактерные группы живут на сцене, радуются и грустят вместе с героями.

Дирижер и режиссер подготовили два состава исполнителей — зрелых артистов и театральную молодежь. Трудно отдать предпочтение кому-либо из них; у каждого свои достоинства и недостатки — больше мастерства и организованности у первых, свежее и более яркое звучание у вторых. Но все без исключения увлечены своими партиями, поют с воодушевлением. И в этом большая заслуга дирижера Г. Орлова. Высокий уровень звучания солистов и оркестра с честью поддерживает и хор (руководитель А. Добромирова), радующий яркостью и чистотой звучания.

«Дон Карлос» и «Даиси», несомненно, знаменуют качественный сдвиг в работе оперной труппы Саратовского театра.

А что в балете? И здесь далеко не все благополучно. Прежде всего нет четко определенного художественного профиля у коллектива.

Балетная труппа остро нуждается в пополне-

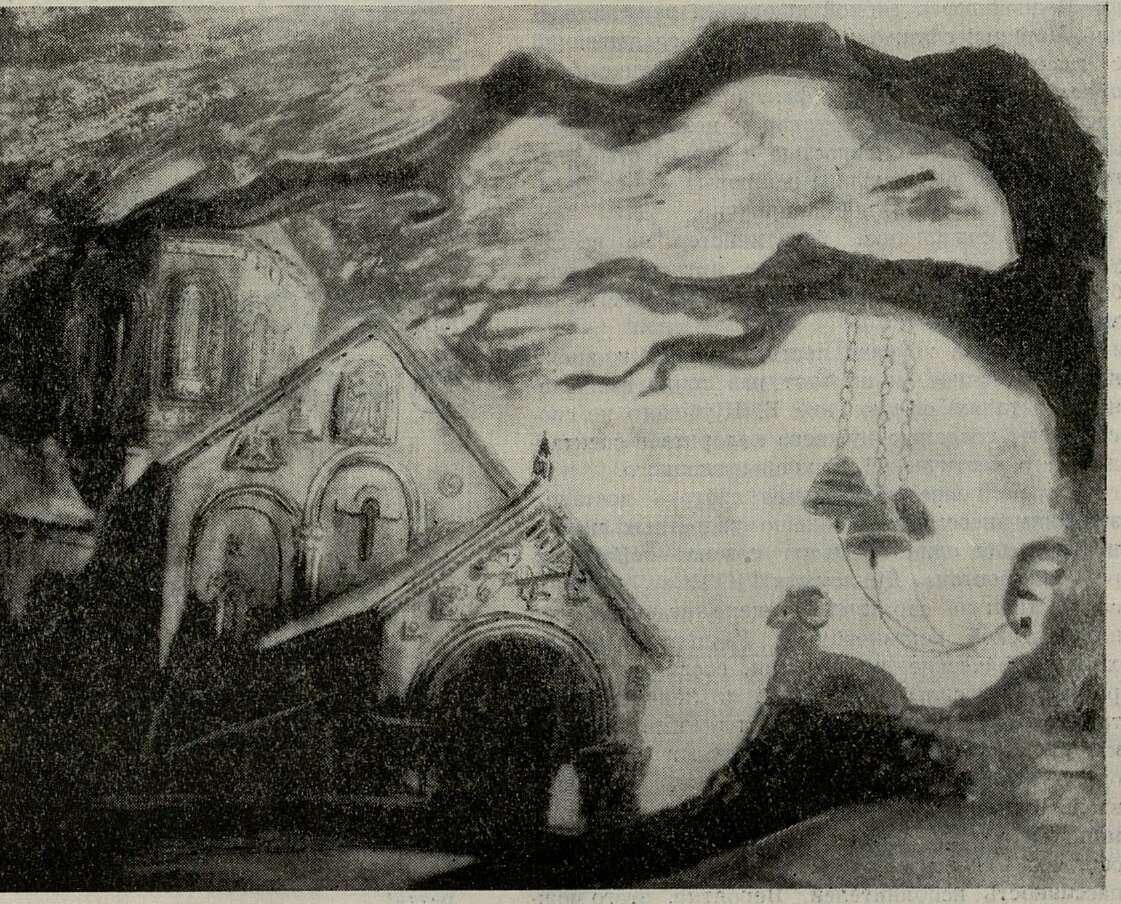

«Даиси» З. Палиашвили.

Эскиз декорации 2 акта

нии. Она малочисленна. И ни зрелое техническое мастерство Л. Борель, ни пластичность и внешнее обаяние Э. Сулеймановой, ни выносливость солистов Н. Поповой, А. Кочегаровой и А. Боцановского не могут решить разнохарактерные образы всех балетных спектаклей.

Правда, и здесь наметились некоторые сдвиги в лучшую сторону, которые нашли выражение, прежде всего, в постановке прокофьевского «Каменного цветка». Впервые в Саратове прозвучала театральная музыка Прокофьева. Не только огромная сила ее воздействия определила успех спектакля. Тщательная работа с оркестром, которой отдал буквально последние дни своей жизни дирижер Н. Шкаровский, принесла свои плоды и позволила молодому Г. Арсенину, ведущему ныне спектакль, добиться хороших результатов.

Балетмейстер А. Томский перенес на саратовскую сцену основные принципы своей известной постановки «Каменного цветка». Убедительно раскрыт образ главной героини балета — Хозяйки Медной горы, гибкой ящерки и величественной Царицы; сближение некоторых ее движений с гимнастическими и даже акробатическими приемами оправдано ее фантастической двуликостью. Запомнилась хрупкая и нежная Катерина с характерной плавностью и «певучестью» линий. Удачны и отдельные жанровые сцены балета, особенно цыганское каприччио.

Но, к сожалению, балетмейстер не всегда учитывал технический уровень артистов кордебалета. От этого сильно пострадали некоторые массовые сцены.

И еще одна неудача постигла балет: излишне натуралистичное (и на этот раз точно выписанное в деталях) оформление Е. Шуйского не способствует созданию нужного колорита в спектакле с его поэтической стихией сказочного.

Тем не менее «Каменный цветок» доставил зрителям несомненно больше радостных минут, нежели еще одна премьера сезона — «Бахчисарайский фонтан». Дипломник ГИТИСа Л. Криевс осуществил на саратовской сцене ставшую уже классической постановку Р. Захарова. Однако хореографические композиции, создававшиеся в расчете на силы московской и ленинградской трупп, пока не одолены саратовскими артистами. Поэтому невыразительны пролог и эпилог, однообразны и вялы по рисунку женские танцы второго акта, не получилась драматическая кульминация финала третьего акта, где за внешним обилием движений проступает артистическая пассивность исполнителей. Вероятно, этого можно было избежать, если бы молодой балетмейстер внес в лексику балета нечто такое, что исходило бы из возможностей именно саратовской труппы.

Возражения вызывает и работа художника В. Аксенова. Показавший в прошлом несколько хороших работ (в частности, яркое и остроумное оформление «Синей бороды» Оффенбаха), он «заблудился» между условностью и натурализмом. «Всамделишные» детали обстановки не вписываются в условно намеченный интерьер.

Очевидно, слишком сложной для первой самостоятельной работы молодого дирижера А. Арсенина оказалась и партитура балета Б. Асафьева. Он выполнил лишь самое необходимое — добился слаженности игры, темповой и ритмической четкости. Но однообразие динамических оттенков, злоупотребление форте, отсутствие пиано мешают восприятию музыкальных контрастов и сопоставлений, движущих действие.

Итак, огорчения Саратовского оперного сменяются радостями. Их становится всё больше... Надо надеяться, что в будущем преобладающее место займут удачи. К этому театр стремится уже сегодня...

Ирина Кузнецова

ОДЕССКИЕ ОЧЕРКИ

II.

О любви одесситов к своей оперетте рассказывают легенды. Я убедилась в этом в первый же день командировки. Днем мне объяснили, как найти театр. Но вечером, оставшись один на один с незнакомым городом, я попросту заблудилась. Стрелки часов приближались к 19 ч 30 мин, и пришлось обратиться за помощью к прохожим. Но когда я задала свой вопрос какой-то молодой паре, одновременно раскрылись четыре изумленных глаза и голос, полный безграничного удивления, произнес:

— Тю, смотри-ка, она не знает, где наша оперетта!

Вероятно, факт этот был настолько невероятен, что пара исчезла, не добавив ни слова. Что-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162