тельной угрозы... А рядом поручик Роне в «Сильве». Фигура — для мундира, звенящие шпоры, покрыт лаком с головы до щиколоток. Нахал и пройдоха. Но не страшный, поскольку глуп и туп...

С. Крупник. Он вышел в «Веселой истории» в роли Помощника режиссера, должности, как известно, самой хлопотливой, обремененной тысячью и одной обязанностью. Вышел на зов Ведущего, профессиональным взглядом помрежа перебегая с декорации на декорацию, проверяя на ходу, ничего ли не забыли поставить на сцену. С мудрым терпением смотрел он на Ведущего, готовый ко всему на свете, лишь бы не сорвался спектакль... готовый даже заменить экспромтом внезапно заболевшего актера, хотя это и требует от него немалых душевных усилий... Безграничную щедрость человека, влюбленного в свое дело, раскрывает в этой веселой роли актер, высказывая что-то очень важное в своем отношении к искусству вообще.

Действительно, Крупник играет очень разные роли — и комедийные (как Балалайкин в «Ста чертях»), и сатирические (Стильбониде), и драматические (капитан Энди «Цветок Миссисипи»). Но в какой бы роли он ни появлялся, он всегда выносит на сцену радость творчества. В мягкой, лишенной всякой нарочитости манере Крупника меньше всего желания показать себя, но вместе с тем его герой всегда по-театральному эффектен. Например, его генерал Энно («На рассвете») решен до безжалостности остро, а сам актер удивительно деликатен.

Крупник очень органично живет в образе. Поэтому даже в его гротеске есть грань, которую он не переходит. Это позволяет, например, его Стильбониде — по существу роли-маске — прожить кусок человеческой жизни. Только, пожалуй, хотелось бы, чтобы разорение и позор не порождали в душе старого капитана Энди лишь разбитую покорность (как это сейчас играет Крупник), которая, разрушая характер, ничего не может создать, кроме мелодрамы.

Э. Силин. Актер явно одаренный, хорошо чувствующий музыку, наделенный привлекательной внешностью. На первый взгляд непосредственный и искренний. Но если вглядеться внимательнее, нельзя не заметить, что искренность это лишь кажущаяся, специально сделанная. Не случайно, видимо, Силин был единственным исполнителем, который так часто путался в словах, фразах. Ошибка возможна всегда. От этого никто не застрахован. Но когда артист ошибается подряд во всех спектаклях, в которых играет («Ночь в Венеции», «Веселая история», «Цветок Миссисипи», «Лисистрата», «Свадьба в Малиновке», «Сильва»), то это говорит о том, что он «заболтал» текст, произносит его чисто механически, не слыша ни самого себя, ни партнеров.

Еще, видимо, меньше, чем живое знание текста, беспокоит Силина проблема театрального костюма: что дали, то и надел. Не вычистила костюмерша пиджак, выходит в костюме, лацканы которого выпачканы гримировальными красками; не дали нового галстука, остался в прежнем, черном, а костюм, между тем, поменял на фиолетово-синий. Облачился во фрак Бони, но забыл снять ручные часы...

А между тем это совсем не такая мелочь, как может показаться на первый взгляд. И в ней проявляется артистическая культура актера, степень его веры в своего героя, его искренней заинтересованности в судьбе того конкретного человека, образ которого он создает. Это важно не только для конечного результата, который обращен к зрительному залу, не менее важно это для творческого процесса.

Если Силин и дальше будет ловко «играть» непосредственность, он окончательно утеряет возможность живого переживания — одно из самых заразительных черт актерского искусства, отсутствие которого не в силах компенсировать никакие другие грани сценического таланта.

Помочь Силину выйти на более трудную, но зато и подлинно плодотворную дорогу — задача режиссуры. Это нужно и потому, что в театре есть совсем молодые актеры, которым тоже надо помочь выйти на дорогу настоящего искусства. А для них пример Силина может быть губителен, потому что его «методом» овладеть проще всего. Например, П. Хредченко — актеру, наделенному от природы обаянием и простотой. Но, пожалуй, еще более это опасно для Н. Огренича — студента консерватории. У него красивый драматический тенор полного диапазона, но сценически он еще скован, мало пластичен. Его Фредди («Моя прекрасная леди») робок робостью самого актера, а совсем не английского юноши, влюбившегося впервые в жизни. Мало внутреннего темперамента в его Иване Голубничем («На рассвете»); робок даже его «Дюк Ришелье» (Одесса — мой город родной»), хотя «гранитному памятнику» не пристало такое подобие девичьего смущения.

Но было бы несправедливо не отметить, что Силин — очень выразительный Стэве («Цветок Миссисипи»). Образ бессовестного карьериста с ликом херувима ему, несомненно, удался (хотя текст он все-таки путал). Он был бы хороший

Тараксион («Лисистрата»), если бы освободился от «чар» М. Водяного, первого создателя роли, и нашел бы свой характерный рисунок.

На этом, за отсутствием места, придется остановиться, хотя еще ничего не было сказано ни о мягкой, горделивой манере З. Вотинцевой, ни о хорошем голосе Н. Удода, ни о трогательно-женственной Н. Астапенко, ни о добродушно-целеустремленном В. Эгине и многих других артистах театра (в том числе и о балете).

Но, вероятно, читатель, знакомый с труппой Одесского театра музыкальной комедии, не мог не заметить, что в статье до сих пор были обойдены несколько ведущих актеров. Но это лишь потому, что двое из них сразу же раскрылись как великолепные партнеры, тонкие мастера дуэтных сцен. Потому речь пойдет о них вместе.

Л. Сатосова и В. Применко. Два артиста на главные роли, хотя им обоим приходится играть самый разнообразный репертуар, и иногда далеко не первостепенной важности. Иногда их роли удивляют резкой контрастностью к предыдущим. В чем действительно можно найти точки соприкосновения таких образов Сатосовой, как героическая Жанна Лябурб («На рассвете») и Джули («Цветок Миссисипи»), когда в сцене расстрела ее Жанна заставляет зрительный зал замереть от ужаса перед тем, что сейчас свершится, а в сцене Джули с Френком зрители уже не смеются, а стонут, размазывая по щекам слезы восторга... В увиденных спектаклях Сатосова и Применко встретились в первый раз в «Веселой истории», во второй — в оперетте Лоу «Моя прекрасная леди» (Хиггинс и Элиза), в третий — в обозрении «Одесса — мой город родной» и в четвертый — «На рассвете» (Котовский и Жанна).

Как видите, огромный диапазон, абсолютно разные характеры, темпераменты, судьбы. Объединяет их только личность самих актеров: эмоциональность, целенаправленность, удивительная, какая-то мягко-дерзкая натуральность поведения Сатосовой и сдержанность, корректность, мужественная простота Применко.

Оперетту Лоу одесситы поставили первыми. И пожалуй, это пока лучшее ее прочтение. Если задать вопрос: «почему?», то ответить можно будет так: успех сочинения, навеянного блистательной комедией Б. Шоу, определяется самой эстетикой именно этого театра, на сцене которого, как правило, человеческие отношения приобретают несколько иной, более глубокий, психологически более тонко разработанный характер, чем это мы видим на сцене многих наших опереточных театров. Здесь суть не в принижении достоинств других коллективов, а в том, что Одесский театр в этом действительно ушел вперед...

Что же мы увидели в «Прекрасной леди»?

Прежде всего — столкновение двух ярких натур.

Началось это с того, с чего будет начинаться каждая постановка мюзикал Лоу, — с дождя, с толпы людей с зонтиками, загнанных ливнем под просторный навес какой-то галереи, и с того, что Хиггинс услышал бормотание цветочницы. И дальше в каждой постановке все будет идти внешне по тексту, но с поправкой (и очень существенной) на индивидуальность исполнителей. Здесь играет роль все: интонация, жест, выражение лица и походка, манера говорить, слушать, возражать, спорить, соглашаться. Первым в действие вступает Хиггинс. Он замечает девчонку, склонившуюся над жалкой цветочной корзинкой, и по его интеллигентному лицу скользит гримаса сострадательного презрения. Девчонка открыла рот, предлагая «купить фиялки»,

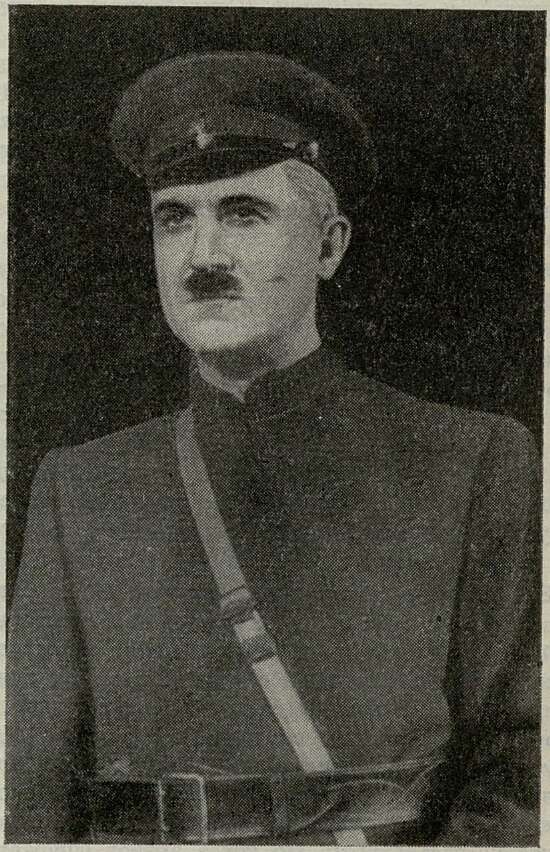

Н. Удод — Котовский.

«На рассвете» О. Сандлера

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162